Hola, ¿cómo anda todo?

Arranquemos por lo más importante: 14 de marzo del año 2002. El país, en crisis total. Ya íbamos tres meses sin cambiar de presidente y era récord. La crisis económica y social mostraba sus peores números: mega devaluación, caída del 10.9% del PBI, más de 20% de desocupación, 54% de pobreza… El panorama internacional le añadía caos al contexto. En esa semana se vieron los enfrentamientos más violentos en años en Oriente Medio entre Israel y Palestina, dejando decenas de muertos cada día. Mientras tanto, los EEUU bombardeaban Afganistán como represalia por los atentados ocurridos seis meses atrás en las Torres Gemelas. Demasiados eventos sucedían al mismo tiempo, por lo que el Congreso decidió tomar cartas en el asunto. Ese mismo día, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionaron la Ley 25.566 que declaraba… que cada primero de julio se celebre el “Día del Historiador”. Se eligió esa fecha en honor a un decreto firmado en 1812 por el Primer Triunvirato, donde ordenaba escribir “la historia filosófica de nuestra feliz revolución, para perpetuar la memoria de los héroes y las virtudes de los hijos de América del Sud”. Quizás no era la ley que necesitábamos en ese 2002, pero sí la que merecíamos. Así que hoy, primero de julio de 2023, solo queda decir una cosa: Feliz día, historiadorxs.

Presentados los saludos pertinentes, vamos al tema que nos convoca hoy. El año electoral en Argentina pinta para ser muy intenso. Pero quedate tranquilo, hoy no te voy a escribir un análisis sobre el cierre de listas y las últimas encuestas. La edición del newsletter de hoy se va a centrar en un problema particular: el uso del concepto feudalismo dentro de la política nacional. No, no me estoy refiriendo a viejos debates entre historiadores sobre si hubo feudalismo en estas regiones durante su etapa colonial. Esto es algo del debate público: si recurrentemente en el país se toma prestado el concepto de feudalismo para caracterizar determinados fenómenos políticos, en los últimos meses se pasó de uso a abuso. La cuestión no es anecdótica. Más allá de que cada vez que alguien usa de forma anacrónica el término “feudal” o “medieval” hace llorar a unx historiadorx, también su uso habla más sobre el emisor y su mirada sobre la realidad que sobre el fenómeno que se busca descalificar. Por eso, en esta nueva entrega de Una Buena Historia, vamos a pensar el tema desde diferentes lados. Primero, presentando cómo es utilizado el término feudalismo en la política nacional. Luego, explicando qué fue realmente el feudalismo. Por último, reflexionando sobre cuáles son los verdaderos significados del “feudalismo argentino”. Arrancamos.

Feudalismo en las pampas

Como señalamos previamente, el uso del término feudalismo no es una novedad de este año en la política argentina. Sin embargo, uno puede visualizar una mayor intensidad a la hora de emplearlo. Recapitulemos un poco. En febrero, Infobae publicó un informe describiendo a la “Argentina feudal” (sic). La nota logra sintetizar en pocas palabras el problema en cuestión: “El fenómeno de ‘cancha inclinada’ en los procesos electorales a favor de los oficialismos, ‘regímenes rentistas’ que usufructúan los fondos girados del gobierno nacional, una fuerte dependencia del empleo público, la compra de voluntades políticas, una difusa división de poderes, y las prácticas clientelares son algunos de las razones que explican la permanencia de media docena de gobernadores, o familiares suyos, al frente de algunas provincias”. Luego, realizan un ranking mostrando estadísticas de gobernantes con más tiempo en el poder: “Los Rodríguez Saá en San Luis, Gildo Insfrán en Formosa, los Kirchner en Santa Cruz, Gerardo Zamora y su mujer, Claudia Abdala, en Santiago del Estero, Juan Schiaretti en Córdoba, y Jorge Capitanich en Chaco”. La nota también habla de los “barones” del Conurbano bonaerense (sí, con be larga), aquellos intendentes que logran perpetuarse en el poder. El informe sirvió de preludio para que una de sus autoras lo presente en un foro del Interamerican Institute for Democracy realizado en Miami, que fue denominado “Las dos Argentinas: democracia y feudalismo”. Miren las palabras con las que cerró el foro el abogado boliviano Carlos Sánchez Berzaín: “El avance del autoritarismo, que es la palabra buena para disimular el término dictadura, que muy poca gente quiere pronunciar, ha sido muy grande. Lo que se llama feudalismo en la Argentina son dictaduras: Santiago del Estero, Formosa, todas estas provincias en las cuales no hay estado de derecho”. Del feudalismo a las dictaduras provinciales. Lo curioso es que Sánchez Berzaín fue parte del gabinete del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que renunciar luego de una represión militar que culminó con más de 70 manifestantes asesinados en octubre de 2003. Pero bueno, como no estoy en un congreso en Miami mejor no opino nada.

Volvamos al caso argentino. La cosa saltó de notas periodísticas y conferencias a los propios dirigentes políticos cuando el expresidente Mauricio Macri opinó, ante el triunfo de coaliciones oficialistas en varias provincias, que no eran elecciones representativas ya que eran “provincias que están manejadas hace muchos años por sistemas feudales que no representan, pero ya va a llegar la libertad también para ellos”. Más allá que las opiniones de los dirigentes políticos se dividieron entre quienes se sumaron a criticar o reforzar estas declaraciones de Macri, las que resurgieron fueron las notas periodísticas. Por ejemplo, Loris Zanatta, historiador y una de las principales plumas de La Nación, escribió una columna donde dice de forma textual que el “feudo” es la palabra correcta para describir provincias argentinas como las de “los Insfrán, los Rodríguez Saá, los Kirchner”. Uno esperaría un poquito más de precisión conceptual de su parte, dada su formación… También Jorge Lanata escribió hace unos días sobre la “Argentina feudal”. La lista podría seguir.

Saliendo de la coyuntura inmediata, existen hasta publicaciones enteras que hablan de la Argentina feudal. Por ejemplo, el diputado Fernando Iglesias publicó hace unos años el libro El Medioevo peronista y la llegada de la peste, trazando un paralelismo entre los tiempos medievales y la Argentina peronista/kirchnerista. Dos medievalistas argentinos, Karina Fernández y Juan Manuel Lacalle, escribieron un interesante artículo académico donde analizan de forma exhaustiva el libro y la operación intelectual que realiza Iglesias en su argumentación. Los autores dicen algo que se podría extender a todas las notas que hablan sobre el tema: el libro de Iglesias, si bien busca aportar datos sobre la realidad argentina, presenta una noción de Edad Media o de feudalismo que “se contempla, acepta e impone como una doxa incontrastada, y que no existe ningún basamento ni argumentación científica que la respalde. Esto toma un sesgo de mayor gravedad cuando se pone el foco en la ausencia total de referencias a estudios medievales, de cualquier ramificación de la interdisciplina, en la sección bibliográfica”. En criollo, hablan de feudalismo o medioevo sin tener en claro qué fue, tomando de forma tautológica la postura personal como el sentido común. Pero entonces, ¿qué carajo fue el feudalismo?

¿Qué fue realmente el feudalismo?

Una primera aclaración importante: no existe una única definición de feudalismo. Lxs historiadorxs definen a este fenómeno de diferentes maneras, centrando su enfoque en distintos aspectos de aquella realidad social. Para los fines de esta entrega, retomaré la definición del historiador inglés Perry Anderson en su monumental obra El Estado Absolutista. Allí, señala lo siguiente:

“El feudalismo comporta siempre la servidumbre jurídica y la protección militar del campesinado por una clase social de nobles que goza de autoridad y propiedad individual y ejerce un monopolio exclusivo de la ley y de los derechos privados de justicia, dentro de un marco político de soberanía fragmentada y fiscalidad subordinada, y una ideología aristocrática que exalta la vida rural [...] Lo que distingue al modo europeo de producción feudal es su específica organización en un sistema verticalmente articulado de soberanías fragmentadas y de propiedad escalonada.”

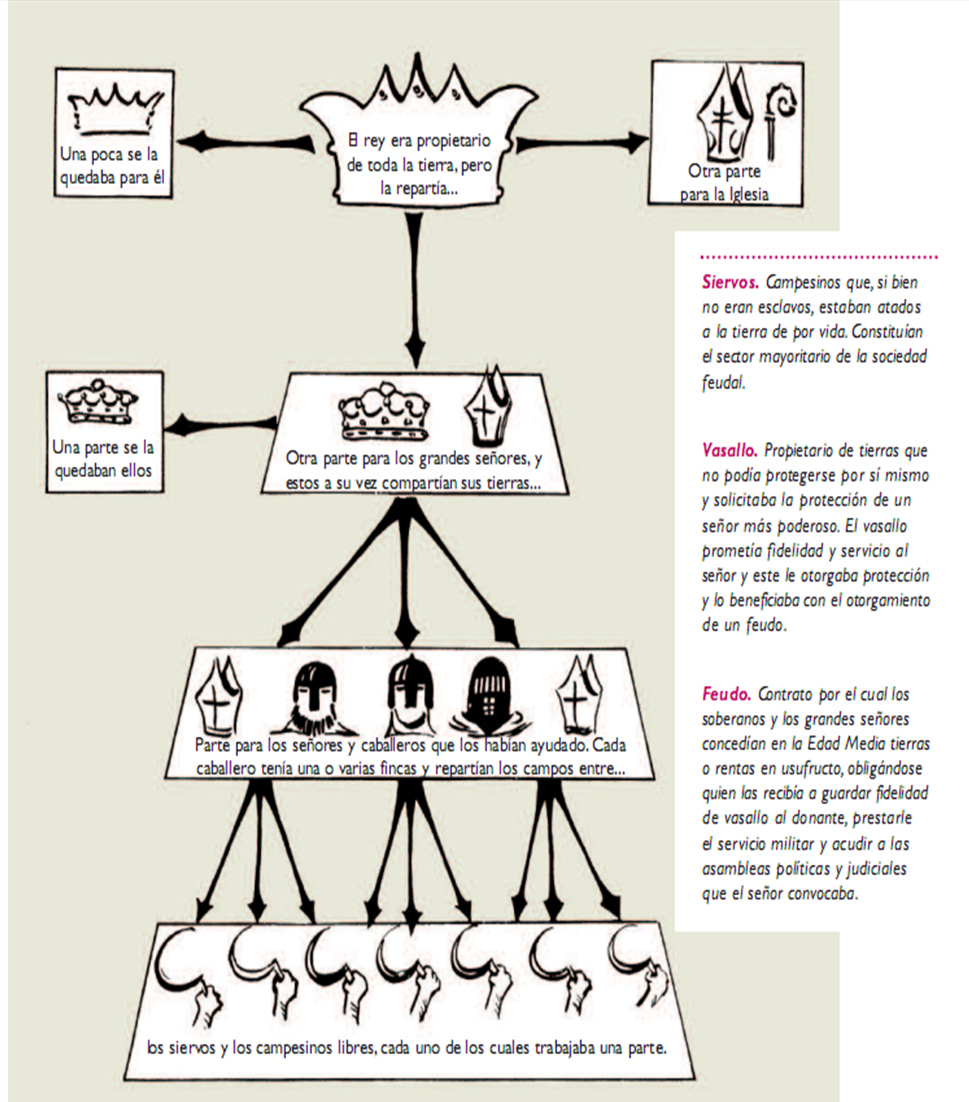

Oye, despacio cerebrito. Vamos de a partes. Lo más importante del feudalismo, como señala Anderson, es la soberanía política fragmentada. El rey no lograba imponerse ante el resto de la nobleza, sino que era un primus inter pares, es decir, el primero entre otros iguales. Los reyes, en coyunturas de debilidad política, comenzaron a dividir sus territorios y prerrogativas hacia la aristocracia feudal. Los nobles no recibían únicamente extensiones de tierra, sino que en esos terrenos oficiaban como pequeños monarcas: podían dictar justicia, imponer impuestos y tener sus propios ejércitos. A la vez, podían repetir el procedimiento hacia los escalones inferiores de la aristocracia. Para entender esto, les suelo mostrar a mis alumnxs de secundaria este esquema conceptual que simplifica la cuestión:

Sin embargo, el feudalismo, como recuerda Anderson, no se limita a una red de relaciones feudovasalláticas dentro de la nobleza. También fue un modo de producción, una manera específica de relaciones sociales. En otro libro, titulado Transiciones de la antigüedad al feudalismo, Anderson señala que “los campesinos que ocupaban y cultivaban la tierra no eran sus propietarios. La propiedad agrícola estaba controlada privadamente por una clase de señores feudales que extraían un plus producto del campesinado por medio de relaciones de compulsión político-legales. Esta coerción extraeconómica, que tomaba la forma de prestaciones de trabajo, rentas en especie u obligaciones consuetudinarias del campesino hacia el señor, se ejercía tanto en la reserva señorial, vinculada directamente a la persona del señor, como en las tenencias o parcelas cultivadas por el campesino.” Es decir, los señores feudales se apropiaban de la tierra y obligaban, mediante una coerción política, a que los campesinos le den parte de su producción (por ejemplo, trabajando ciertos días en las reservas del señor o entregando parte de la producción campesina en las tierras que estos tenían para su reproducción material).

El feudalismo, con estas características, fue predominante en Europa Occidental entre el siglo XI y XV. Es decir, feudalismo y Edad Media no son sinónimos (se considera Edad Media una etapa histórica europea entre los siglos V y XV d.C.). Antes y después de ese lapso temporal existen, como siempre, continuidades y rupturas respecto de lo que fue el feudalismo clásico, por lo no se puede considerar a los mil años medievales como un periodo uniforme. A la vez, la misma idea de medioevo es una construcción histórica. Primero el Renacimiento y el Humanismo, y luego la Ilustración, postularon la propia idea de una “Edad Media” como un periodo de atraso y oscurantismo, plagado de violencia y sin grandes avances para la humanidad. Este periodo “mediaba” entre dos épocas que habrían sido de avance para la humanidad, la antigüedad clásica y el Renacimiento (cuando renacería aquella cultura griega y romana). Esta operación conceptual servía para despegarse del pasado y justificar lo moderno y novedoso del presente. Sin embargo, hoy en día se sabe que esta mirada peyorativa del periodo medieval no se condice con la realidad histórica, ya que niega todos los avances que vivió Europa en esos años: el resurgimiento de las ciudades, el pensamiento racionalista, la creación de las universidades, y muchos otros elementos que se convirtieron posteriormente en fundamentos del mundo moderno.

Más allá de anacronismo

Teniendo un poco más claro el panorama sobre qué fue el feudalismo, podemos pasar a analizar por qué hoy en día se retoma este concepto en la política argentina para caracterizar la situación de diversas provincias y liderazgos. Una aclaración importante: en estas líneas no estoy examinando, enjuiciando ni justificando ninguno de los gobiernos puestos en discusión. No se trata de decir si el gobierno de Insfrán en Formosa es bueno o si tiene que anularse la reelección de gobernadores en Tucumán. Desde mi lugar de historiador, trato de pensar cómo se utilizan y apropian de conceptos históricos a la hora de intervenir en el debate político actual.

El apartado anterior, donde definimos al feudalismo, nos permite evidenciar que, estrictamente hablando, no existe ninguna característica del feudalismo clásico en la Argentina actual. Posiblemente, a lo que se busca hacer referencia es a la idea de que los gobernadores se adueñan del poder para perpetuarse en el tiempo, pero no es exactamente eso a lo que nos referimos con soberanía política fragmentada. No hay señores feudales que se apropien de poderes de un rey o un par, ni hay pirámide feudovasallática que regule las relaciones entre los diferentes nobles o una aristocracia guerrera dedicada a formar ejércitos. Otra obviedad: actualmente no existen relaciones de producción feudales sino capitalistas. No hay señores feudales que se apropien de excedentes campesinos o sociedades predominantemente atadas a la tierra. Tampoco existe un imaginario social que justifique la desigualdad entre diferentes estamentos como la nobleza guerrera, la iglesia y los campesinos.

Todo es puro anacronismo, pero no es inocente. Resulta evidente que la idea de feudalismo o medioevo en la política argentina es usada en su dimensión peyorativa, retomando la noción “oscurantista” sobre este periodo histórico. La ausencia de sucesiones gobernantes o el autoritarismo que puede presentar un gobierno provincial es señalado como un pasado feudal que es necesario superar. Como definió de forma taxativa y explícita el foro, la contracara del feudalismo es la democracia entendida en su sentido liberal, con la alternancia en el poder y el reaseguro de derechos liberales individuales. Esto me genera una pregunta: ¿la simple ausencia de reelección impide hablar de feudalismo? ¿La Ciudad de Buenos Aires, que ya lleva 16 años gobernada por un solo partido político y dos Jefes de Gobierno, no va camino a convertirse en un feudo? ¿No sería San Isidro el ejemplo más evidente de feudalismo criollo, ya que la familia Posse lo gobernó los últimos 44 años?

Sin embargo, no es así. El feudo clásico en la Argentina es el “interior”. Como mucho, los “barones” del Conurbano. Pero siempre cruzando la General Paz. Es literal el meme de Modern Family. A la vez, es interesante señalar que, en vez de ser definidos como señores feudales, nobles o aristócratas, los líderes de los “feudos” provinciales son caracterizados como “caudillos”. “¡Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte!”, diría Sarmiento. Un cambalache entre la Europa del año mil y las guerras civiles en la formación del Estado argentino. Sin dudas, el que llevó más lejos estas ideas fue Iglesias en su libro, dedicando páginas enteras en comparaciones anacrónicas y estériles. Sin embargo, hay que reconocerle una faceta positiva a su producción, ya que explicita lo que otros solo se animan a insinuar: el feudalismo es el peronismo. El uso de términos como “medievo” o “feudal” para caracterizar al adversario político sirve para ratificar su carácter irracional y atrasado, y fundamentar el proyecto político propio.

Hay razones para criticar a muchos de los gobiernos caracterizados como feudales. Sin embargo, como vimos, la palabra no es la correcta. Por ejemplo, en una entrevista de hace unos días, el politólogo Andrés Malamud, en una argumentación donde criticaba fuertemente a los gobiernos provinciales, aclaró lo que debería ser obvio: feudalismo y clientelismo político son fenómenos diferentes, por lo que no existen feudos en las provincias criticadas. Los politólogos son expertos en inventar términos para conceptualizar diferentes regímenes políticos. Elijan el que más les guste: autoritarismo, democracia incompleta, o el acrónimo de tu preferencia. Pero dejen al feudalismo para caracterizar fenómenos europeos en un momento histórico determinado.

Cierro este apartado introduciendo una especie de adelanto del popurrí. ¿Viste que hoy en día se le dice a todo fascismo? Bueno, el historiador italiano Emilio Gentile es uno de los principales especialistas en el fascismo posta, el que gobernó Italia en el periodo de entreguerras y lo llevó a meterse de lleno en la Segunda Guerra Mundial (hemos recomendado libros suyos en entregas anteriores de este news). Hace poco fue extensamente entrevistado por Mariano Schuster para Nueva Sociedad. La conversación es una excelente aproximación al fascismo italiano, a la vez que está atravesada por la comparación con los actuales movimientos autoritarios de derecha. En este sentido, Gentile critica el uso del término fascismo para las ultraderechas actuales, ya que “todo lo que no hace crecer nuestro conocimiento de las nuevas realidades que produce la historia es inútil y nocivo. El conocimiento progresa a través de la distinción, no a través de la confusión ni de las analogías.” Es decir, nombrar procesos actuales con movimientos del pasado impide comprender los nuevos fenómenos (por eso, para evitar hablar de “fascismo” a la hora de definir movimientos autoritarios actuales, Gentile acuñó el término de “democracia recitativa”). Esta ensalada de analogías aplica también para hablar de feudalismo en la Argentina, ¿no? Cierro con estas palabras de Gentile: “yo me esfuerzo mucho por entender estas analogías, pero las analogías no sirven para comprender la historia, sino para hacerla más confusa. Eso es lo que yo denomino ‘ahistoriología’, es decir, una historia hecha como la astrología, que, en lugar de estudiar científicamente los hechos, se limita a interpretarlos según los propios deseos, esperanzas y temores.” No más palabras, señor juez.

Popurrí

De gallinas, gatos y Julio César

Ya estamos para inaugurar una sección aparte que se llame “descubrimientos y noticias arqueo-históricas bizarras”. Esta es tremenda: un tipo en Turquía estaba persiguiendo gallinas que se metían en un escondite. En su cruzada anti gallinesca, decidió tirar abajo una pared. El tema es que del otro lado estaban los restos de Elengubu, hoy Derinkuyu, una ciudad de más de 2.000 años de antigüedad que se la considera la mayor ciudad subterránea en profundidad en el mundo. Así que cuidado si estás pensando en hacer remodelaciones en tu casa.

Acá hay otra: ¿Viste que Julio César, el famoso líder político y militar de la República romana, fue asesinado de veintitrés puñaladas? Eso ocurrió durante las fiestas Idus de marzo en un lugar llamado la Curia de Pompeyo, donde el senado romano estaba realizando sus encuentros (algún día me voy a comprar este increíble lapicero). Bueno, recién ahora ese lugar puede ser visitado por los turistas. El sitio se llama Área Sagrada de Largo di Torre Argentina (sí, así es: estamos colonizando el mundo, también a la Antigua Roma). Quizás pensarás que la tardanza en armar el sitio arqueológico se debió a excavaciones o descubrimientos tardíos. Bueno, no es por ahí la cosa. Cuando tuve la suerte de conocer Roma, fui a este lugar donde habían matado a nada más y nada menos que Julio César… y me encontré con que era un refugio de gatitos abandonados. Mi indignación fue total. No me malentiendas, no estoy en contra de los bellos michis, pero dejate de joder loco, fue otra puñalada en la espalda del indefenso Julio César. Comprenderás que esperaba ver otra cosa, y le conté indignado la anécdota a mucha gente. Parece que mis palabras llegaron al oído del alcalde de Roma, y tomó cartas en el asunto.

El Belgrano militar

Como en cada junio, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano González nos regala un feriado. Sabemos mucho de la vida de este prócer, casi siempre abordando desde un costado más moral y criticado por su inexperta capacidad como líder militar. Sin embargo, este interesante artículo del historiador Alejandro Morea, busca adentrarse y complejizar la mirada sobre la faceta de Belgrano como estratega y jefe militar. Para acompañar la lectura, una foto de Roca y Mitre juntos cuando colocaron los restos del prócer en su propio mausoleo ubicado en el Templo de Santo Domingo, en el barrio porteño de Monserrat.

El padre de la microhistoria

En lo que es otro clásico de este popurrí, te voy a compartir una entrevista que leí en estos días. Es una conversación con Carlo Ginzburg publicada por El País, uno de los historiadores más importantes del siglo pasado y el actual, a partir de sus contribuciones pioneras a lo que se denomina “Microhistoria”. Lo interesante de la charla es que va desde aspectos de su obra a otros más biográficos y personales. Siempre está bueno, ya que es el día del historiadorx, conocer los perfiles de historiadorxs tan importantes como es el caso de Ginzburg.

Triple de libros

Edhasa publicó en estas semanas varios libros interesantes. Primero reedito un clásico de Juan Carlos Torre, El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno. Argentina 1973-1976, donde –cómo lo indica el título– estudia el papel de los sindicatos en el tercer gobierno peronista. Luego, dos libros recopilatorios. El primero, Un golpe decisivo. La dictadura de 1943 y el lugar de Juan Domingo Perón. Un fragmento del libro puede chusmearse acá, y también escuchar este episodio del podcast Historiar donde Pablo Buchbinder dialoga con Miranda Lida e Ignacio López sobre el golpe de 1943 y presentan algunos de los aspectos del libro. Por último, La dirigencia política argentina. De la Organización Nacional al Centenario, editado por Beatriz Bragoni, Eduardo Míguez y Gustavo Paz, donde diversos autores buscan reconstruir el nacimiento de la elite política en la Argentina.

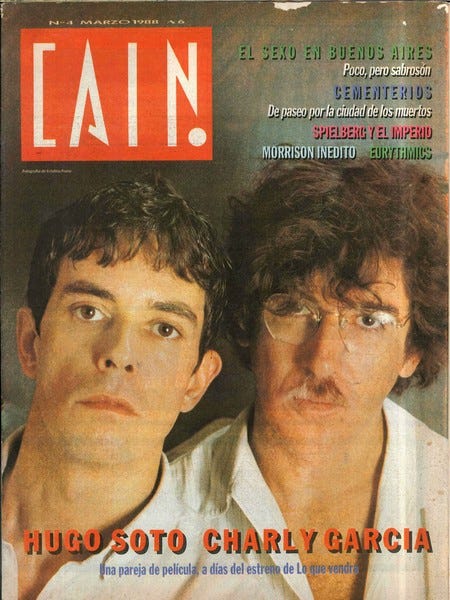

Y leo revistas en la tempestad…

Para finalizar, una recomendación más interactiva. AHIRA (Archivo Histórico de Revistas Argentinas) es un proyecto interdisciplinario de investigadorxs de la Universidad de Buenos Aires que busca poner en valor y analizar diversas revistas argentinas del siglo XX. Lo interesante es que en su sitio web cuenta con un enorme catálogo virtual donde uno puede consultar –de forma libre y gratuita– enormes colecciones digitalizadas de revistas y publicaciones periódicas. Vale la pena para chusmear y quedarse leyendo lo que plazca.

Hasta acá llegamos hoy. Lo importante que te tenés que llevar de este news es, please, no le digas feudalismo a cada cosa que no te gusta. Y más fundamental aún, es que esta noche levantes una copa y brindes por lxs historiadorxs en nuestro día. Más allá de la humorada, siempre es lindo recordar estas palabras de Marc Bloch en una conversación con otro historiador, Henri Pirenne: “‘Si fuera anticuario, no tendría ojos más que para las cosas antiguas. Pero soy historiador. Por eso amo la vida’. En efecto, esta facultad para aprehender lo vivo es la principal cualidad del historiador.”

También es muy muy importante que recuerdes que este newsletter es gratuito y lo va a seguir siendo, pero obviamente lleva trabajo realizarlo, por lo que hay diferentes maneras en las que podés ayudar a sostener en el tiempo a Una Buena Historia. Una es aportando económicamente: a través de este link de la app cafecito (si estás en Argentina con contribuciones desde 100 pesitos) o desde PayPal (si residís en el exterior). Puede ser tu regalito del día del historiador. También de forma no económica pero igual de importante: me ayudas mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quién creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes. Recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.

¡Abrazo! Hasta la próxima,

Santiago