No hay futuro

Repensamos la coyuntura nacional a partir de la conceptualización de pasado, presente y futuro de Reinhart Koselleck

¡Buenas!

Pará flaco, no seas cínico, me titulás el newsletter “no hay futuro” y lo abrís con un “¡buenas!”. Bueno, te solicito que no prejuzgues esta entrega por el encabezado y le des una chance a la lectura, quizás no es tan pesimista como parece de antemano. Recapitulemos un poco. La edición pasada te la mandé el primer fin de semana de agosto, unos días antes de las elecciones PASO en Argentina. De ahí hasta hoy parece otro mundo, otro país. Los comicios culminaron con el resultado inesperado de Javier Milei como el candidato más votado, lo que rompe una década de bicoalicionismo en el país. El shock fue general, para propios y ajenos: las propuestas extremistas del candidato libertario, que van desde la dolarización de la economía hasta un ataque frontal contra la salud y la educación pública, abrieron una gran cantidad de incertidumbres sobre el futuro.

En la entrega de hoy de Una Buena Historia no te voy a analizar las elecciones ni el fenómeno Milei. Sobre eso ya hay ríos de tinta escritos. En cambio, te voy a presentar una conceptualización sobre el tiempo histórico. Te prometo que después de la primera parte, un poco más cargada de teoría, retomamos la coyuntura nacional. Decidí escribir sobre esto porque, tras las elecciones, volví (creo que es un plural, volvimos) a experimentar algo que nos había pasado a varixs en la pandemia: una nueva percepción, en este caso cargada de dudas, sobre el futuro; que viene acompañado de la necesidad de revisar que sucedió en el pasado. Para problematizar estas cuestiones, hoy te voy a escribir sobre algunos conceptos elaborados por Reinhart Koselleck, y cómo pueden ayudarnos a pensar nuestro pasado, presente y futuro colectivo.

Koselleck y el tiempo histórico

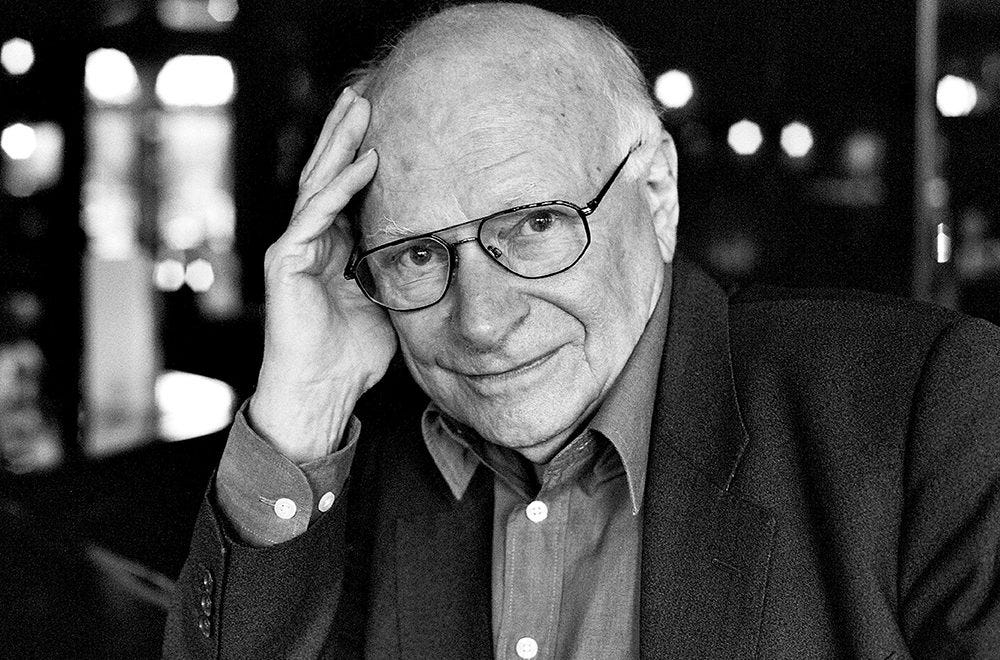

Reinhart Koselleck (1923-2006) fue un historiador alemán, quién centro sus trabajos en el análisis de la historia intelectual y la historia de los conceptos. Dentro de su prolífica obra, uno de sus aportes más relevantes al campo histórico son sus categorías conceptuales de espacio de experiencias y horizonte de expectativas para comprender el tiempo histórico. A partir de estas nociones, podemos analizar cómo las sociedades pensaron el pasado y el futuro en cada presente específico. Vamos de a partes, para no marearnos.

Para Koselleck, el tiempo histórico no se puede entender de igual manera que el tiempo natural, es decir, la sucesión cronológica de sucesos que solemos dividir en unidades de tiempo como minutos, días o años. Los seres humanos nos vinculamos con el tiempo de una manera diferente a la que determina el planeta Tierra dando vueltas al Sol. Para eso, Koselleck elaboró estos conceptos, buscando entender cómo las experiencias y las expectativas en una sociedad se entrecruzan y relacionan entre sí de forma dialéctica. En sus propias palabras, “no hay expectativa sin experiencia, no hay experiencia sin expectativa”.

Bueno, todo muy lindo, ¿pero me podés definir de qué se tratan estos conceptos? El espacio de experiencia remite al conjunto de eventos y sucesos transcurridos en el pasado, pero que son recordados e incorporados a la experiencia presente. Es importante resaltar que, a la vez, el paso del tiempo y los nuevos sucesos resignifican las experiencias pasadas. Te pongo un ejemplo: quizás si le preguntaba a alguien que opinaba sobre la convertibilidad en 1994 me respondía “un golazo, nos sacó de la hiperinflación”. En cambio, si lo interrogaba sobre lo mismo en el 2002 me podría decir “esa mentira del 1 a 1 me dejó sin laburo y sin todos mis ahorros”. Por eso, el espacio de experiencias no es simplemente “el pasado” sino la interrelación de ese pasado con el presente. En palabras de Koselleck, un “pasado presente”.

Por otro lado, el horizonte de expectativas refiere a las ideas, deseos, anhelos y temores proyectadas hacia el futuro, pero las mismas se realizan basándonos en el espacio de experiencias (que a su vez, como señalamos, se relacionan con el presente). Un “futuro hecho presente”. Para Koselleck, “lo que se espera para el futuro está limitado, en definitiva, de otro modo que lo que se ha sabido ya del pasado. Las expectativas que se albergan se pueden revisar, las experiencias hechas, se reúnen”. De esta forma, el historiador alemán postula que “la tensión entre experiencia y expectativa es lo que provoca de manera cada vez diferente nuevas soluciones, empujando de ese modo y desde sí misma al tiempo histórico.”

Todo esto se va a comprender mejor con ejemplos históricos. Imaginate un campesino que vivía en el campo europeo a mediados del siglo XV. Su vida iba a ser la misma que habían vivido tanto su abuelo como la que experimentaría su nieto. Le podría tocar conocer un par de cambios de reyes, alguna guerra importante o una serie de malas cosechas; pero todas estas cosas también le habían pasado a la generación anterior, y posiblemente le suceda algo similar a las generaciones siguientes. A la vez, la hegemonía de la religión en la vida social limitaba la posibilidad de imaginar nuevos escenarios futuros. Por todo esto, el espacio de experiencias y el horizonte de expectativas se asemejaban entre sí. Como sostuvo Koselleck, en las sociedades premodernas, las expectativas dependían estrictamente de las experiencias pasadas.

Sin embargo, esta manera de relación entre experiencia y expectativas no iba a durar para siempre. Para comprender su cambio a una nueva manera de tiempo histórico, es necesario retomar otro concepto de Koselleck: el de Sattelzeit. Pará, ya sé, yo estoy en la misma que vos, no entiendo nada de alemán. Pero por las características lingüísticas propias del lenguaje germano, muchas de sus palabras son intraducibles, por eso se suele escribir el término en el idioma original. Sattelzeit (una traducción literal daría algo como “tiempo de montura”) se interpreta en realidad “época bisagra” o “periodo de transición”. Koselleck la crea para referirse al periodo donde la modernidad aparece en un primer plano, es decir, las décadas que transcurren entre la crisis del Antiguo Régimen y los años de la Restauración monárquica, aproximadamente, entre 1750 y 1850 (siempre hablando de la historia europea; evidentemente el autor en cuestión tenía un sesgo eurocentrista). El punto de inflexión en este Sattelzeit es el estallido de la Revolución francesa, que se lleva puesto el Antiguo Régimen (junto con la cabeza de Luis XVI y la familia real), buscando instalar una nueva idea de sociedad. Todo esto se relaciona con otras de sus investigaciones, ya que él busca demostrar esta transición a partir del cambio en el empleo de ciertos conceptos.

Una de las tesis centrales de Koselleck es que, en la modernidad, las expectativas se distancian notablemente de las experiencias. Esto ocurre puesto que el tiempo histórico se acelera, y los seres humanos, a partir de los avances técnicos y científicos propios de las sociedades industriales, se ven capaces de modificar su propia realidad casi sin límites. Los cambios en la premodernidad se daban a lo largo de siglos; en cambio, hoy en día, es notable la cantidad de transformaciones históricas que presencia cada generación. Pensa que a principios del siglo XX recién se estaban fabricando los primeros aviones y autos, y seis décadas más tarde los seres humanos estaban enviando naves tripuladas al espacio y a la Luna. Todo esto lleva a que tome centralidad la idea de progreso, ya que el espacio de experiencias se distancia notoriamente del presente, mientras que el horizonte de expectativas se abre, permitiendo a las personas imaginar una sociedad en constante avance, muy diferente a un pasado que ahora sí se dejaba atrás.

En palabras de Koselleck, y me permito la cita extensa porque lo puede explicar mejor que nadie:

“...en la época moderna va aumentando progresivamente la diferencia entre experiencia y expectativa, o, más exactamente, que sólo se puede concebir la modernidad como un tiempo nuevo desde que las expectativas se han ido alejando cada vez más de las experiencias hechas. [...] Era novedoso que las expectativas que ahora se extendían hacia el futuro se separaran de aquello que había ofrecido hasta ahora todas las experiencias precedentes. Y todas las experiencias que se habían añadido desde la colonización de ultramar y desde el desarrollo de la ciencia y de la técnica no eran suficientes para derivar de ahí nuevas expectativas de futuro. Desde entonces, el horizonte de expectativa ya no encerraba al espacio de experiencia, con lo que los límites entre ambos se separaban. [...] El futuro será distinto del pasado y, por cierto, mejor.

“El presente y nada más”

¿La teoría de Koselleck sobre la modernidad y el progreso sigue vigente? Diversos historiadores, como François Hartog y Enzo Traverso, postularon la idea de un nuevo Sattelzeit, entre el fin de la Guerra Fría y el inicio del nuevo milenio, que tuvo como suceso central la caída del Muro de Berlín. De esta forma, se abre una nueva época de transición, donde el comunismo o la revolución dejaron de ser un horizonte de expectativas posibles, ya que las fuerzas del mercado y el capitalismo, junto a la globalización, se presentan como hegemónicos e inalterables. Para Hartog, a partir de la caída del Muro de Berlín se inaugura lo que él definió como un régimen de historicidad presentista. El presentismo se trata de una nueva manera de las personas de experimentar el tiempo histórico, donde el presente se hace omnipresente. Sólo se vive en un presente que se extiende hacia atrás y adelante, ocupando pasado y futuro. Esto sucede por diferentes razones. Primero, porque las experiencias pasadas siguen estando vivas en el presente: las heridas del siglo XX, como los genocidios, las guerras o las crisis económicas, no pueden dejarse de lado fácilmente y se asimilan al presente. Incluso esto incluye que hoy en día se sigan reclamando políticas e iniciativas específicas orientadas a conflictos de décadas atrás (para ilustrar, la lucha por la memoria de muchas sociedades, de la cual Argentina es un claro ejemplo). Es un “pasado que no pasa”.

A la vez, son sociedades profundamente marcadas por cambios abruptos y constantes, como la disolución del Estado de bienestar, el impacto de las nuevas tecnologías y la globalización, la inestabilidad laboral, las crisis migratorias, los efectos del cambio climático, entre otros. Todo esto genera que los reclamos populares no se hagan imaginando nuevos futuros, sino que se enfocan en exigir mejoras en la gran cantidad de problemas que existen en el presente. En este sentido, en este régimen de historicidad presentista se clausura la idea de progreso. No nos preocupa imaginar un futuro mejor; nos desvela, en cambio, pensar cómo arreglar el presente. No buscamos ganar, sino no perder. Parece que vinieron a darle la razón a Sex Pistols y su there's no future.

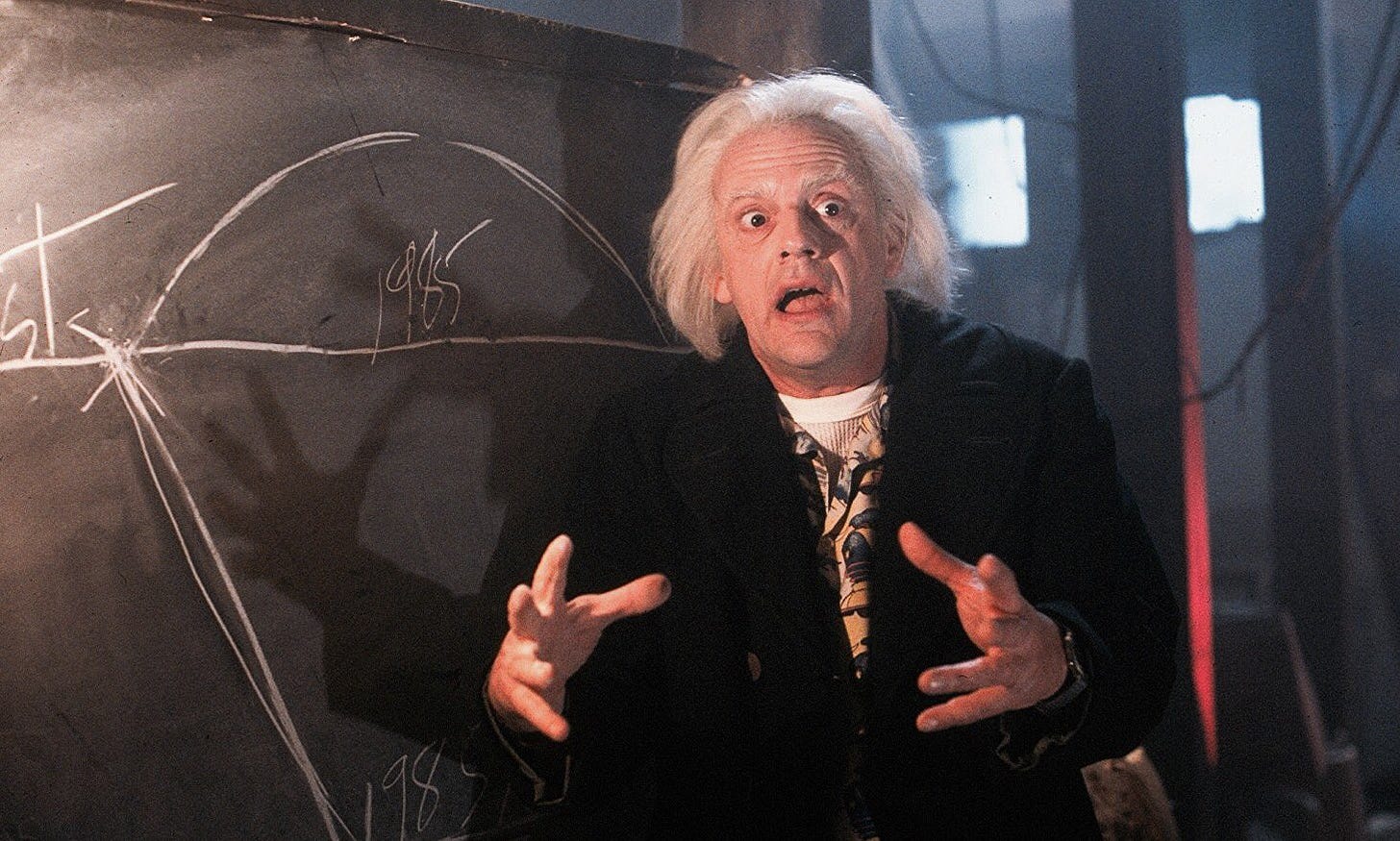

Esto queda claro si nos detenemos a indagar en audiovisuales de ciencia ficción. En Volver al Futuro 2 (1989), cuando viajan al año 2015, se imaginan un mundo donde la energía nuclear fue reemplazada por basura y autos voladores circulan por autopistas aéreas. Todavía había esperanzas en el progreso. Es simbólico traer a cuenta esta película porque justo se estrenó en 1989, el año que muchxs encuentran como bisagra para explicar el cambio en la concepción de pasado y futuro. Hoy en día, la ciencia ficción representa otra idea del futuro. Pensá en productos audiovisuales como Black Mirror, Years and Years, The Handmaid's Tale o las historias de apocalipsis zombies (como The Walking Dead o The Last of Us). El progreso en las condiciones de vida desaparece, o si llega a existir, lo hace trayendo más problemas que soluciones a las personas. A la vez, son futuros llenos de conflictos, temores y opresión. Si bien distopías de este tipo no son propias del siglo XXI, es notorio que hoy en día nos cueste tanto imaginar futuros utópicos, pero nos es sencillo pensar y conectar con sociedades distópicas.

¿Hay futuro?

Las teorías que te expuse más arriba sirven para ser aplicadas a diferentes momentos históricos, pero, como te prometí al principio, la idea ahora es volver a enfocarnos en la coyuntura nacional. Los resultados electorales de las PASO significaron un gran shock en el presente que modificó nuestras perspectivas sobre el pasado, buscando encontrar factores explicativos que nos permitan entender cómo llegamos hasta acá (de la vieja pregunta vargalloseana de “¿Cuándo se jodió la Argentina?”, a la actual “¿Cuándo se jodió la democracia?”). A la vez, creo que es elemental comprender que Milei generó nuevos horizontes de expectativas. Por un lado, un futuro lleno de miedos y temores para todxs los que creemos, por ejemplo, que la justicia social no es una “atrocidad” sino que debería ser el norte de cualquier gobierno que pretenda realizar modificaciones en la forma de vivir de las mayorías. En cambio, para lxs votantes de Milei, el futuro se abre de una forma optimista. En ese sentido, soy de los que creen que el voto al candidato libertario no es simplemente un voto bronca “en contra de”, sino un voto de esperanza de que el “papá de Conan” logre solucionar los problemas cotidianos (inflación, inseguridad, salarios, etcétera).

En fin, ¿qué hacer? ¿Hay futuro? Creo, justamente, que la construcción de un futuro posible tiene que ser un eje central en una agenda pública colectiva para todxs aquellos que bregamos por una sociedad más justa, más igualitaria, que defendemos la salud, la educación y la ciencia pública, que tenemos los derechos humanos como bandera, que no queremos un capitalismo predatorio del medio ambiente y del trabajo humano. Sin embargo, hace tiempo que estamos a la defensiva. Claro, por supuesto, la dolarización de Milei solo puede hacerse vía hiperinflación o incautación de ahorros, es una aberración a la construcción democrática que la candidata a vicepresidenta más votada sea defensora de genocidas, o el sistema de vouchers en educación y salud es una afrenta contra los cimientos del propio Estado argentino (ese que fundaron los padres liberales como Roca que los libertarios dicen admirar). Sin embargo, no alcanza con gritar repudios a los cuatro vientos, y menos con seguir buscando ponerle parches al presente, sino que es necesario un horizonte de expectativas nuevo y propio que pueda ofrecer una vida mejor a la población.

Para cerrar, prefiero recurrir a las palabras de alguien que lo puede expresar mejor que yo: Enzo Traverso, historiador que ya mencioné hoy y en otras entregas de este newsletter. En una entrevista que le realizó Diego Genoud en mayo de este año, y presentando su libro Revolución: una historia intelectual, Traverso retomó ciertos tópicos del presentismo y de la posibilidad de construir un nuevo futuro:

“... hay que introducir una conciencia histórica que falta, y esa ausencia de una memoria histórica es también el producto de un modelo antropológico que es el dominante, el modelo antropológico del neoliberalismo. Un mundo encerrado en el presente, sin una memoria histórica y sin una proyección en el futuro que no sea una dilatación permanente del presente. Todo cambia con una aceleración espantosa, pero siempre en el marco de un orden económico y social dominante que no cambia, que aparece como intemporal o como eterno. Un conocimiento de la historia de las revoluciones nos transmite otra idea de la historia, otra idea de la temporalidad histórica. Esa continuidad puede ser corrompida, destruida y se puede inventar una nueva temporalidad con una proyección hacia el futuro, que puede ser también una proyección utópica hacia el futuro. Es decir, pensar otro orden del mundo, otro modelo de sociedad, otras relaciones entre los seres humanos que no sean de competición, de individualismo, de apropiación, sino de acción colectiva, de solidaridad, de construcción de un mundo común. Esa es la herencia de las revoluciones: se puede cambiar el mundo a través de una acción colectiva, y esa herencia de las revoluciones tiene que ser involucrada, incorporada en la cultura de esos nuevos movimientos. Creo que los historiadores pueden hacer una contribución en ese sentido, una contribución fructuosa…”

Para seguir leyendo

Esta entrega del newsletter de Alejandro Galliano, donde las ideas de Koselleck dialogan con el aceleracionismo y los posibles nuevos futuros.

Esta entrevista al historiador francés François Dosse donde reflexiona sobre el régimen de historicidad presentista y las políticas de memoria.

También te podés animar a leer al propio Koselleck, a partir del breve texto “«Espacio de experiencia» y «horizonte de expectativa», dos categorías históricas”, que aparece en su libro Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Las citas textuales a Koselleck de este news fueron sacadas de ese allí).

Sobre la obra de François Hartog, pueden recurrir a su libro “Regimenes de Historicidad”.

Popurrí

Estados Golpistas Unidos

El gobierno de Estados Unidos desclasificó nuevos documentos que revelan la intención del gobierno yanqui de impedir que Salvador Allende asuma la presidencia luego de vencer en las elecciones de 1970. Se trata de informes secretos del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que indican que tanto el presidente Nixon como su principal asesor en política internacional, Henry Kissinger, esperaban que luego del asesinato del general chileno René Schneider se desencadene un golpe de Estado que impida la toma de mando por parte de Allende. El famoso “datos, no opinión” que confirman una vez más que EE.UU. y la CIA fomentaron el derrocamiento de Allende, del cual este mes se cumplen 50 años. Estas fuentes ya habían sido citadas previamente por Peter Kornbluh en su libro Pinochet: los archivos secretos. Actualmente, los archivos pueden ser consultados libremente de forma online. Este año ya se habían conocido otros documentos que señalaban que Kissinger, en 1976, le señalo en una reunión a Pinochet su intención de ayudarlo, ya que “simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí”.

En línea con estas noticias, el presidente chileno Gabriel Boric lanzó un Plan Nacional de Búsqueda con el propósito de aclarar la desaparición forzada de más de 1.100 personas que fueron víctimas de la dictadura de Pinochet. En consonancia, también, con el presentismo y las políticas de memoria de las que hablamos hoy.

Tiempo de provincias

El Museo Histórico Nacional inauguró la exhibición “Tiempo de Provincias”, que es parte de la renovación del guion principal de la exhibición permanente del Museo. La muestra se centra en el período 1820-1852, aquellos años signados por los intentos de la construcción estatal y las guerras civiles. Cuenta con objetos como gorros federales, el chaleco que usaba Florencia Varela cuando lo acuchillaron, la mesa donde Lavalle escribió el parte del fusilamiento de Dorrego, las boleadoras que derribaron al general Paz en 1831, ponchos de Rosas y de Urquiza, el chal que usaba Lavalle en el momento de su muerte, la "máquina infernal" con la que intentaron matar a Rosas, una bandera de la Confederación que estuvo en la Vuelta de Obligado, entre otros. A la vez, la exhibición temporal “Pasión de Multitudes”, enfocada en la historia del fútbol argentino, se extiende hasta el 23 de septiembre. Yo que vos no me la perdería.

Llegaron los pibes chorros…

Esta historia es increíble y ya merece su propia producción en Netflix. Un coleccionista estaba comprando objetos antiguos por eBay… hasta que descubrió que los mismos estaban catalogados en el Museo Británico. A partir de allí, se destapó la verdad que existió un robo hormiga durante las últimas dos décadas de más de 1.500 antigüedades, seguramente a manos de un empleado del museo. Como dice el dicho, ladrón que le roba a ladrón… El Museo Británico es de los más importantes del mundo, ya que cuenta con más de 8 millones de objetos de todo el mundo, por lo que tan solo un 1% son exhibidos al público, mientras que el resto se encuentran conservados en lugares con acceso restringido. Por el robo renunció el director del museo y se abrió una investigación que buscará encontrar el culpable.

Esto reabrió un antiguo debate acerca de la legitimidad del museo para poseer artículos de enorme valor para otras culturas, cómo la Piedra de Rosetta egipcia (en este popurrí te conté su historia) o las esculturas del Partenón ateniense. Por eso, ya los gobiernos de China, Nigeria y Grecia están reclamando a la institución británica que les devuelvan sus posesiones. La moraleja, la ley del Museo impide la devolución de sus piezas…

Back in the U.S.S.R.

Ya que hoy hablamos de utopías y distopías, te comparto este perfil de Instagram que recupera antiguas fotografías y retratos de la Unión Soviética. Por ejemplo, esta foto de dos soldados del Ejército Rojo besándose en 1945 luego de la victoria sobre la Alemania nazi.

Aquí terminamos con una nueva edición de Una Buena Historia. Desde este presente, y para que este humilde newsletter autogestionado tenga un horizonte de expectativas positivo, te invitó a colaborar con el proyecto. Lo podés hacer de diferentes maneras. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo gratuito, dolaricen o devalúen, igualmente podés aportar económicamente a la causa: a través de este link de la app cafecito (si estás en Argentina con contribuciones desde, por ahora, 100 pesos, quizás mañana sea en rúcula estadounidense) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes. Recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.

¡Abrazo! Hasta octubre,

Santiago