Un 17 de octubre sangriento en París

La masacre de argelinos en 1961 y su legado en el presente

Buenas, ¿cómo va todo?

El tema sobre el cual te voy a escribir está motivado por uno de los asuntos centrales en estas semanas: los Juegos Olímpicos. No es mi intención que este newsletter se ponga monotemático, teniendo en cuenta que la última entrega tuvo una temática relacionada con la historia del deporte argentino. Pasa que, por lo general, este tipo de eventos deportivos masivos e interculturales, que involucran el cruce de diversos países, funcionan como un disparador de conflictos políticos e históricos más profundos. Por eso, y para comprender algo que pasó hace unos días, hoy te voy a contar sobre la matanza de argelinos en París en 1961. Quedate hasta el final que todo tiene que ver con todo.

La masacre de argelinos

En 1830, Francia conquistó Argelia, su vecino cruzando el mar Mediterráneo, en el marco de una política exterior expansionista y colonialista que se consolidaría fuertemente a finales del siglo XIX y principios del XX. La ocupación persistiría por los siguientes 132 años. Si nos ponemos estrictos, legalmente Argelia era considerada un departamento francés, parte directo del territorio metropolitano. Sin embargo, su población sufría una discriminación, no únicamente racial, sino también jurídica: los ciudadanos blancos, denominados pieds-noirs, contaban con plenos derechos y privilegios, a diferencia de la enorme mayoría de argelinos locales.

Sin embargo, esta situación no iba a durar para siempre. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría y el surgimiento de un polo de países del “tercer mundo”, las poblaciones de la mayoría de los territorios de Asia y África fueron escenario de movimientos de liberación nacional, con el objetivo de independizarse de sus metrópolis. Argelia no es la excepción a este proceso, sino uno de sus casos paradigmáticos. En noviembre de 1954 comenzó una rebelión encabezada por “Frente de Liberación Nacional”, que desembocaría en una guerra de varios años y, finalmente, la independencia del país. Este proceso de guerra en Argelia tuvo profundos efectos en Francia: por ejemplo, en el medio de una crisis política en mayo de 1958, motivada en gran medida por la situación bélica, y a partir del levantamiento de un grupo de generales y militares golpistas, Charles De Gaulle retornó al gobierno y reformó la constitución, dando origen a la Vª República Francesa que persiste hasta la actualidad.

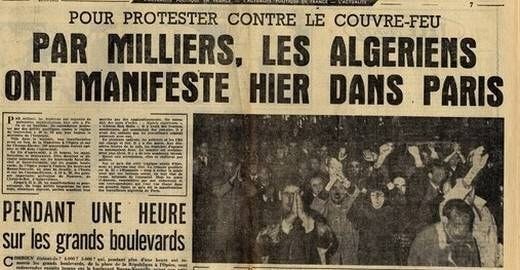

No vamos a abordar los pormenores del proceso de independencia argelino, sino un episodio particular que tuvo lugar el 17 de octubre de 1961. Una movilización de aproximadamente 20.000 personas se convocó en las calles de París en contra del toque de queda contra los argelinos que residían en la ciudad y, a la vez, para dar un apoyo masivo a la lucha de independencia de Argelia. Uno de los personajes centrales de esta historia, el prefecto de la policía parisina, Maurice Papon —un antiguo funcionario francés que, entre sus variados antecedentes, había sido el prefecto de Argelia, es decir, encargado de la seguridad y la represión en esa región—, había decretado unos días atrás la prohibición a los “musulmanes franceses”, es decir, a los argelinos, de circular entre las 20:30 y las 5:30 horas. La medida tenía como finalidad entorpecer la organización de la resistencia argelina en tierras parisinas, donde también se libraba la lucha contra la ocupación francesa. No eran grupos aislados, ya que se calcula que más de 180.000 argelinos vivían en la ciudad para ese entonces. La Federación Francesa del FLN respondió con la convocatoria a la protesta del día 17, solicitando una “una manifestación pacífica y disciplinada” donde “nadie debía llevar ningún tipo de arma blanca o cuchillo en el bolsillo”.

La columna principal se reunió a las 19 horas en la Plaza de la Ópera de París, en frente del mítico Palais Garnier, y comenzó a marchar a lo largo de varias cuadras. De golpe, cuando los manifestantes se dirigían en dirección a la estación de subte Richelieu-Drouot, aparecieron los autobuses de la policía. En ese momento, sin que mediara ningún tipo de provocación, empezaron a escucharse explosiones. Comenzaba la masacre. En medio de corridas, gritos y empujones, la mayoría de los manifestantes buscó escapar, como podía, de la emboscada. Algunos lograron meterse en el subte, subirse a la primera formación que pasó, y escapar. Otros no tuvieron tanta suerte. Las fuerzas de seguridad, respondiendo a las órdenes impartidas por Papon, habían abierto fuego contra los asistentes a la movilización. Los cuerpos ensangrentados eran la nueva escenografía de las calles parisinas, mientras los encargados de la represión no cesaban su accionar violento y se llevaban miles de detenidos. El criterio para determinar a quién detener era únicamente los rasgos físicos, por lo que cientos de ciudadanos no argelinos, pero que cuadraban con un aspecto similar, fueron también arrestados y trasladados a dos estadios deportivos (el Palacio de los Deportes y el Estadio Pierre de Coubertin) que funcionaron como centros de detención.

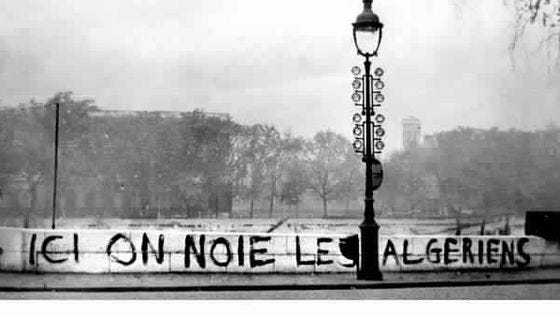

Las características de este tipo de represión se traduce en que no se conozca con exactitud la cantidad de víctimas, pero se estiman en alrededor de 200 personas que fueron asesinadas. La mayoría de los cadáveres fueron arrojados al río Sena y aparecieron en los días siguientes, incluso en otros pueblos arrastrados por la corriente (en esta entrega te conté de otra ocasión donde el Sena se tiñó de rojo). Muchos de ellos llevaban muestras de torturas. Otros cuerpos no fueron encontrados, a pesar de la búsqueda desesperada de sus familiares en los días posteriores a la masacre, y permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. Durante muchos años, el puente Saint-Michel –uno de accesos a la Île de la Cité, esa fracción del territorio parisino que se ubica en el medio del río Sena y que alberga varios de los íconos de la capital francesa como la Catedral de Notre-Dame, la Sainte Chapelle y la Conciergerie– fue el lugar de un graffiti que señalaba “Ici on noié les algeriens”: “Aquí ahogamos a los argelinos”.

Al día siguiente, la prensa minimizó los efectos de la represión. La versión oficial consistía en que los hechos de violencia respondieron a conflictos internos entre las distintas facciones militantes a favor de la liberación de Argelia, y que el resultado era “un grupo de heridos”. El presidente De Gaulle definió a los sucesos como un “asunto secundario”. No sería la última manifestación duramente reprimida en el contexto de la guerra contrsa Argelia. Por ejemplo, el 8 de febrero de 1962, el Partido Comunista junto a otras organizaciones de izquierda y sindicatos convocaron a una movilización contra la Organización del Ejército Secreto (OAS), un grupo terrorista francés de ultraderecha dedicado a luchar contra el FLN y las intenciones del gobierno francés de ceder ante el pedido de independencia argelino. La manifestación concluyó con una nueva represión policial, también a cargo de Papon, que tuvo como punto cúlmine la matanza de nueve personas en la estación de subte de Charonne. Ese mismo año de 1962, el 5 de julio, y luego de un alto al fuego entre las fuerzas francesas y argelinas, Argelia declaró su independencia. La fecha no era aleatoria: se cumplían exactamente 132 años de la toma de Argel en manos francesas.

La memoria de la masacre

La lavada de manos por parte del gobierno francés prosiguió a lo largo de décadas. A fines del mismo 1961 se publicó un libro que exponía la realidad de la masacre, pero fue censurado rápidamente. La misma suerte tuvo una película sobre la represión que se proyectó al año siguiente. En 1966, De Gaulle sancionó una Ley de Amnistía que impedía investigar los actos cometidos. El manto de olvido sobre los hechos duró muchos años, hasta que un historiador francés, Jean-Luc Einaudi, logró acceder a los archivos de la masacre de París y publicó el libro La bataille de Paris (“La batalla de París”). A partir de ahí, la matanza de 1961 tomó mayor relevancia pública.

Por el lado de Papon, mantuvo su cargo al frente de la policía parisina hasta un nuevo escándalo en 1967, cuando se lo vinculó a la desaparición de Mehdi Ben Barka, un político marroquí de izquierda. Su carrera no terminó allí: siguió siendo diputado y tuvo una nueva oportunidad política al ser nombrado ministro de finanzas en 1978. Sin embargo, en 1981, se conocieron documentos que demostraban que la colaboración de Papon con el régimen de Vichy (nombre con el que se conoce el gobierno francés durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial) había sido mucho más fuerte y terrorífica de lo que se creía. Unos papeles demostraban que Papon, como secretario general de la prefectura de Gironda, había firmado la deportación de 1.965 judíos a campos de concentración. Por este motivo, fue llevado a la justicia y condenado por crímenes de lesa humanidad. Hay muchos “peros”: la justicia tardó 17 años en emitir el fallo, solo lo condenaron a diez años de prisión que ni siquiera llegó a cumplir ya que, luego de pasar tres años tras las rejas, lo liberaron por su delicado estado de salud. Falleció con unos 97 años bien cumplidos.

En el nuevo siglo, la actitud del Estado francés cambió. El 17 de octubre de 2001, cuarenta años después, el alcalde parisino Bertrand Delanoë colocó una placa en el puente Saint-Michel para conmemorar a los argelinos masacrados (luego se sumó un monumento). En el año 2012, el entonces presidente François Hollande reconoció la responsabilidad histórica del Estado francés en la matanza. Hace unos años se sumó Emmanuel Macron, al calificar la matanza como un “crimen imperdonable”.

Esta historia recorrió los portales de noticias de todo el mundo el pasado viernes 26 de julio, con motivo de la inauguración de una nueva edición de los Juegos Olímpicos, esta vez, como me imagino que sabrás, con París como sede. La ceremonia de inauguración tuvo la particularidad de que las delegaciones, en vez de desfilar por una pista olímpica de un estadio, lo hicieron arriba de barcos a lo largo del río Sena. El hecho más sorprendente fue, sin dudas, lo que hizo la delegación argelina: al momento de pasar por el mítico puente donde asesinaron a sus compatriotas, arrojaron flores al río Sena, al grito de “larga vida a Argelia”. El Comité Olímpico Argelino compartió el siguiente mensaje en las redes sociales: "En memoria de nuestros justos mártires, la delegación de Argelia lanza flores en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el río Sena, y específicamente en el puente donde fueron martirizados nuestros justos mártires, que Dios tenga misericordia de ellos".

Argelia en Argentina

Represión, tortura, sembrar terror en la población, desapariciones, cuerpos tirados al río, ¿tristemente te suena de algún lado, no? No es coincidencia: los militares argentinos aprendieron todos estos métodos de “guerra sucia” y represión ilegal, en gran parte, de forma directa de los franceses. Por ejemplo, en 1957, durante la autodenominada “Revolución Libertadora” que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, llegaron las primeras misiones de instructores franceses para enseñar en la Escuela Superior de Guerra las nuevas formas de represión que Francia estaba llevando a cabo en las guerras de Indochina y Argelia. Si en la guerra tradicional el ejército se debe ocupar de enemigos externos, con la nueva doctrina del “enemigo interno”, en el contexto de la Guerra Fría, la población civil del propio país se convertía en un potencial objetivo de represión. Por ejemplo, prácticas terribles como la tortura eran justificadas con el solo objetivo de extraer información de un enemigo escondido entre la población. El accionar represivo también podía incluir deportación de parte de la población, detenciones en campos de tránsito e incluso ejecuciones. Sumado a lo que aprenderían luego de sus pares estadounidenses, los militares argentinos comenzaban a prepararse para implementar el terrorismo de Estado que todos conocemos.

Por el lado de Papon, como no podía ser de otra manera, fue condecorado por la última dictadura militar argentina: en 1979, el gobierno de Videla y compañía le otorgó la "Orden de Mayo al Mérito" en el grado de "Gran Cruz". Entre genocidas se entienden. Recién el año pasado le retiraron la condecoración. Jamás le reprocharía a Francia albergar gran población de inmigrantes. Lo que sí, le señalaría su pasado criminal contra las colonias y la nefasta influencia que estas prácticas represivas tuvieron en nuestro país. A la vicepresidente Victoria Villarruel, que buscó sacar provecho personal de la canción que cantaron los jugadores argentinos (y por la que ya se había disculpado el protagonista del video en cuestión), le diría que no se olvide que los militares de la última dictadura a los que ella reivindica le deben mucho a esos franceses colonialistas que ahora pretende repudiar. 1

Popurrí

Seguimos en modo Juegos Olímpicos: menos de un mes antes de la edición de 1956 en Melbourne, el Ejército Rojo de la URSS invadió Hungría para aplastar por la fuerza un levantamiento contra la ocupación soviética. Por esas vueltas de la vida, Hungría y la URSS tuvieron que enfrentarse en ronda final de las olimpiadas de waterpolo, en lo que se conoce como "el baño sangriento de Melbourne". Sí, ya te imaginarás cómo se picó entre los jugadores. Quentin Tarantino, que produjo un documental sobre el episodio, dijo que era “la mejor historia que jamás me han contado". Todo en este fragmento de un libro reproducido acá.

Nueva entrevista en Revista Nuso, esta vez a nada más y nada menos que Joan Wallach Scott, una de las historiadoras más relevantes de la actualidad y una de las precursoras en historia de género. Imperdible.

Se cumplieron cien años de la matanza de Napalpí, el asesinato en masa de más de 500 pobladores qom y moqoit que reclamaban por mejores condiciones de vida. Como te conté en su momento, un fallo del año 2022 reconoce a este hecho como un crimen de lesa humanidad.

Novedad editorial de Siglo XXI de agosto: el historiador argentino Agustín Cosovschi y el español José Luis Aguilar López-Barajas escribieron el libro Nueva historia del comunismo en Europa del Este, un trabajo de síntesis sobre la historia de los países soviéticos por fuera de Rusia, como Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumania y la Alemania oriental. La introducción y el índice, acá.

Cerramos el popurrí con esta página muy divertida: un sitio interactivo de mapas antiguos. Todo lo que siempre quisiste, ahora al alcance de un clic.

Acá finalizamos con una nueva entrega del newsletter. Antes, un par de anuncios parroquiales. En primer lugar, el próximo domingo 11 de agosto hay una nueva charla de “Pinta la Historia” en Yunta Bar, donde estaré hablando junto a dos amiguxs historiadorxs sobre el fascismo de ayer, ¿y también de hoy? ¡Atenti si quieren ir que es con cupo!

En otras cuestiones, y teniendo en cuenta que últimamente estoy —por suerte, sobre todo en estos tiempos— con mucho trabajo y diferentes proyectos, me doy cuenta de que se me va a complicar seguir escribiéndote todos los meses. No te asustes, no estoy cerrando el news, sino simplemente abriendo la posibilidad de hacerlo cada dos meses… O quizás en algún momento específico que me surja escribirlo. Vamos viendo sobre la marcha.

Como siempre te recuerdo, hay diferentes maneras en las cuales podés contribuir a este proyecto. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo un newsletter gratuito, podés aportar económicamente a la causa: a través de este link de la app cafecito (para contribuciones en pesos) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Finalmente, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes.

Por último, recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.

¡Abrazo!

Santiago

Para escribir esta edición, además de recurrir a libros generales sobre el período, estuve leyendo varias notas sobre la masacre. Recomiendo este recorrido de la historiadora argentina Julieta Chinchilla por los sesenta años de independencia de Argelia, con énfasis en la participación femenina. También tomé elementos prestados de este relato de Henri y Clara Benoits, dos activistas de izquierda francesas que estuvieron presentes en la movilización como testigos-observadoras. Sobre la masacre también podés encontrar libros, novelas, documentales y películas. O, más de estos tiempos, un hilo de twitter.

Pregunta! Los Argelinos son tambien franceses o tras la independencia perdieron esa ciudadania?

Como aprecio tus textos. Te invito a hacer una linda partipacion en mi canal de streaming