¿Cuándo realmente se jodió Argentina?

Desarmando las explicaciones sobre la “decadencia nacional”

Hola, ¿cómo estás?

Esta entrega del newsletter, como las anteriores, tendrá como disparador elementos del debate público actual en Argentina. Pensarás que me estoy poniendo monotemático, pero los tiempos lo ameritan. Quizás en unos meses volveré a escribirte historias como la de Enrique IV.

Es común escuchar en diferentes conversaciones ordinarias que “este país no tiene arreglo”. También comentarios como “este país tiene todo para ser potencia, lleno de riquezas e incluso tiene todos los climas, no se entiende por qué está siempre en crisis”. Un país jodido. De esta manera, se postula un supuesto “destino manifiesto” argentino que debería depositarlo como una de las mejores economías del mundo, pero que, sin embargo, algo ocurrió en el medio que nos depositó en una constante crisis económica. Estas concepciones fueron exprimidas a su favor por Javier Milei en su campaña presidencial y en sus discursos actuales, para justificar sus drásticas políticas. En esta entrega ya analizamos los errores y las falacias del discurso libertario sobre la historia argentina, como el mito de que “éramos la primera potencia del mundo”. Hoy retomaremos un punto pendiente: nos concentraremos en el debate acerca de cuándo y cómo se jodió la Argentina.

Conceptualizando el “joderse”

“Desde la puerta de La Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor: automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú?” Con estas palabras inicia Conversación en la Catedral, novela de Mario Vargas Llosa publicada en 1969. La frase fue adaptada para el caso argentino y repetida como una letanía por políticos, académicos, economistas e historiadores. Antes de pasar a las posibles respuestas, a mi entender, es necesario precisar y delimitar qué significa joderse.

Según la Real Academia Española, posibles acepciones de la palabra joder son “estropearse o dañarse” y “destrozar, arruinar o echar a perder algo”. Sirve como una primera aproximación a lo que queremos definir: que la Argentina se jodió implicaría un país estropeado, destrozado, dañado, arruinado o echado a perder. Me explico, como buen argentino, con una metáfora futbolística. Perderse una situación clara de gol en un partido que está 0-0 no significa que ahí se jodió la cuestión. Jodido es estar perdiendo por más de tres goles. No estar uno o dos goles en desventaja, pero todavía a tiempo de darlo vuelta (como Francia en la final del mundial, que en 90 segundos nos empató el partido).

¿Por qué insisto en definir una palabra que todos conocemos? Para diferenciarla de la idea de oportunidad perdida. Ese, a mi entender, es un debate relacionado pero no idéntico al que queremos abordar hoy, pero que muchas veces se confunde. Existen distintas posturas sobre los diferentes momentos en los cuales Argentina podría haber despegado con mayor potencial económico. Los años de los primeros gobiernos radicales, el Plan Pinedo de 1940, la bonanza económica de los inicios del gobierno peronista, el desarrollismo de Frondizi, la apuesta por superar los límites de la industrialización mediante un Estado autoritario con la dictadura de Onganía, son algunos de los hitos que ciertos autores encuentran como oportunidades perdidas. Insisto, daría para otro newsletter cada uno de estos. Joderse es otra cosa. Es un atraso difícil de saldar. Son graves problemas económicos y sociales. Es una situación estructural que implicaría acciones y políticas que trasciendan el tiempo de un mandato presidencial. Es, en definitiva, un país difícil de arreglar.

Posibles respuestas

Las respuestas a la pregunta de cuándo se jodió la Argentina (invariablemente implica también el cómo) tuvieron distintas respuestas. Una muy común es señalar la profunda crisis que atravesó el país en la década de 1930, que le puso punto final al modelo agroexportador hegemónico hasta ese entonces. Otros se aventuraron a ir más allá, con posiciones más reaccionarias, al ubicar a la Ley Sáenz Peña en 1912 y los gobiernos radicales como el comienzo de la decadencia nacional. Sin embargo, en los últimos años, nos acostumbramos a escuchar repetidamente una explicación: el problema fueron los 70 años de peronismo (ahora ya la actualizaron a 80). Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento sobre la historia argentina sabe que esa afirmación es fruto del desconocimiento y/o las malas intenciones. Diferentes historiadores explicaron que el peronismo no gobernó la mayoría de ese tiempo. A la vez, uno de los principales argumentos de quienes sostienen esta postura, que el PBI per cápita argentino pasó de estar en el top ten mundial al puesto 32°, es un mero espejismo estadístico: entre la década de 1940 y 1950 se comenzó a considerar el PBI per cápita de muchos otros países (de comparar 45 países se llegó a considerar a más de 140), por lo que automáticamente Argentina cayó en el ranking (sobre este tema vuelvo a recomendar esta nota).

Sin embargo, Milei redobló la apuesta y fue más allá. Junto a su reiterada afirmación de Argentina como primera potencia mundial a finales del siglo XIX, repite constantemente que la decadencia nacional se inició hace 100 años cuando se abrazó el populismo. Básicamente, el problema fueron las elecciones libres y la democracia. La explicación es novedosa para estos tiempos porque, en las últimas décadas, desde la derecha se solía adjudicar todas las culpas a las políticas redistributivas llevadas adelantes por Perón. Ahora bien, ¿qué dicen los estudiosos del tema? ¿Se puede sostener que el problema del país fue el peronismo o la democracia de masas?

El consenso implícito

Si los datos y análisis históricos rápidamente desmienten las posturas de los 70/80/100 años de decadencia, nuevamente pregunto, ¿cuándo se jodió la Argentina? En una columna de opinión reciente, el historiador Ezequiel Adamovsky volvió a insistir con su propia respuesta. En su análisis destaca que, más allá de los problemas existentes, la situación argentina en la década de 1970 distaba mucho de estar “jodida”:

En los treinta años que siguieron a 1945 nuestro país duplicó su ingreso per cápita y amplió su PBI a ritmos superiores a los de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda. Un crecimiento a todo vapor que nos iba acercando a los países más ricos. Era, además, un crecimiento que venía de la mano de mayor igualdad y bienestar. Hacia 1974 la Argentina había alcanzado una de las distribuciones del ingreso más equitativas de toda su historia y se contaba entre las sociedades menos desiguales y con menos desempleo del continente. Con la metodología que usa hoy el INDEC, la pobreza ese año rondaba el 10%. La deuda externa era mínima, cercana a lo irrelevante. El país venía teniendo un desarrollo científico y tecnológico notable, reconocido con los premios Nobel que recibieron Houssay en 1947 y Leloir en 1970; en la década de 1950 se había sumado al pequeñísimo club de las naciones con desarrollo en energía atómica y había inaugurado el primer reactor nuclear de América Latina.

Para Adamovsky, la adopción de programas ortodoxos y neoliberales por parte de la última dictadura (apertura financiera, endeudamiento externo masivo y desindustrialización) fue el inicio del declive argentino. Este punto de quiebre a mediados de la década de 1970 fue profundizado posteriormente por las políticas neoliberales de la década menemista. La postura queda más clara observando un par de gráficos. En el primero se observa que el crecimiento del PBI per cápita argentino fue bastante parejo hasta 1975, cuando el “Rodrigazo” anticipó las políticas adoptadas posteriormente por la dictadura. Luego de esa fecha, el PBI comenzó a caer y nunca recuperó un constante ritmo ascendente, salvo en los primeros años del kirchnerismo.

Otro gráfico refuerza el argumento de Adamosvky y tantos otros: compara el rendimiento del PBI pér cápita argentino, el australiano y el de los países europeos, tomando como índice para trazar la relación el PBI de Estados Unidos. Si te lo ponés a ver atentamente, podrás observar que el patrón de crecimiento fue similar entre los países occidentales del continente europeo, Australia y Argentina hasta 1975. A partir de entonces, aparece una gran diversificación en el gráfico, con la economía argentina en plena caída a diferencia de los otros países tomados en cuenta, que continuaron creciendo.

Pasemos a considerar otra explicación de diferente orientación ideológica. El historiador económico Pablo Gerchunoff, de tendencia liberal —que no significa libertario, hay que aclararlo siempre—, ha postulado en reiteradas ocasiones (por ejemplo, acá) que el punto de quiebre para el crecimiento económico argentino data de la década de 1970. A partir de la gran depresión de la década de 1930, el país viró desde un patrón de crecimiento basado en las exportaciones a uno dependiente de la industrialización protegida. Sin embargo, en los años 70’, producto de limitaciones locales y del contexto internacional, ese modelo encontró su final. La fecha clave sería, en esta mirada, las medidas de shock conocidas como el “Rodrigazo” en 1975. El drama de las últimas décadas, para Gerchunoff, está marcado porque los diferentes gobiernos prefirieron “atajos” económicos en vez de consolidar un nuevo patrón de crecimiento que logré conciliar el crecimiento de la economía con progreso social. Incluso en una nota publicada en Revista Seúl (vinculada a intelectuales del PRO), donde reseñan el libro La moneda en el aire de Roy Hora y Pablo Gerchunoff, rescatan a 1975 cómo el punto donde se jodió el país. Lejos de 1945 o 1916, ¿no?

¿Qué conclusiones preliminares podemos sacar del problema de “cuándo se jodió Argentina”, que sin dudas da para varias entregas? En primer lugar, hay que ponerle un rotundo freno a las explicaciones que sostienen que la decadencia argentina responde a 70 años de peronismo/populismo o a 100 años de democracia: no existe un solo dato empírico o una explicación analítica coherente que la sostengan. En cambio, existe un consenso muy amplio, a veces no del todo señalado, que el declive del desarrollo argentino comenzó en la década de 1970. Algunos señalan el “Rodrigazo”, otros las políticas económicas de la dictadura, pero el punto de quiebre está en esos años. Crecimiento de la deuda externa (por hacer zoom en este ejemplo: pasó de 8,2 mil millones de dólares en 1976 a más de 45 mil millones en 1982, un crecimiento exponencial de 449%), aumento de la pobreza, inflación sin freno, desindustrialización del país, destrucción del poder adquisitivo del salario… parte de las herencias económicas que nos dejó la última dictadura, que se suman a las tragedias humanas que generó. Podemos señalar diferentes causas y salidas a estos problemas, pero, por lo menos, ponernos de acuerdo en la década donde inicia el “joderse” es un punto de partida.

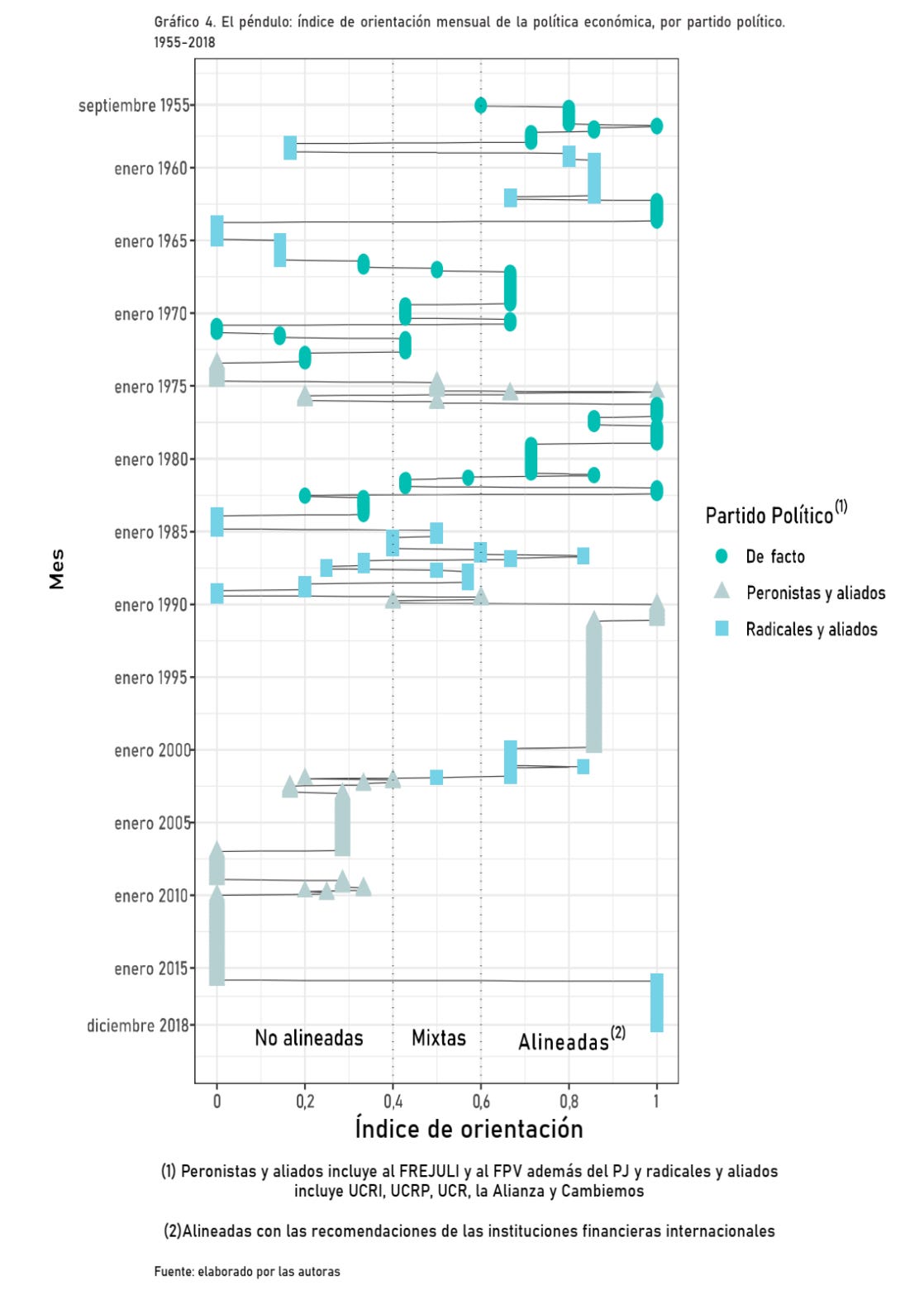

En segundo lugar, más que considerar el nombre del partido político de turno, hay que tener en cuenta qué tipo de políticas llevaron a cabo. Las investigadoras Valeria Arza y Wendy Brau publicaron este paper donde buscan explicar el péndulo de las diferentes orientaciones económicas entre 1955 y 2018. En vez de 70 años de peronismo, lo que predominó en ese tiempo fueron las políticas ortodoxas alineadas con las recomendaciones del FMI, por sobre las políticas heterodoxas. En este artículo, Adamovsky llevó el argumento más allá, al considerar los años previos a 1955: para él, 111 de los 166 años de la vida institucional argentina estuvieron dominados por el liberalismo. Otro punto a recordar cada vez que nos quieran vender la idea de los 100 años de populismo y socialismo colectivista (mientras escribo pienso: no puedo creer que tenga que estar aclarando esto).

Por último, yo me niego a pensar que este país no tiene arreglo y que está jodido para siempre. Seré necio, como canta Silvio Rodríguez, pero yo sigo convencido de que tenemos todo para ser un gran país, también en el plano económico y social. De lo que sí estoy seguro es que convencernos de que somos un país “de mierda” sin solución es una condición para que aceptemos salidas irreales y distópicas, como la que estamos viviendo actualmente.

Popurrí

El pasado primero de marzo, mientras terminaba de corregir la entrega del newsletter, me enteré del fallecimiento de José Carlos Chiaramonte, uno de los más importantes historiadores argentinos. Diversos colegas escribieron palabras recordándolo, como Fabio Wasserman, Noemí Goldman y Pablo Buchbinder. Una aproximación más profunda a su vida, más allá de la siempre recomendada lectura de sus trabajos, es esta extensa entrevista que le hicieron en el año 2016.

Un grupo de historiadores/as escribieron un documento titulado “Milei ante la Historia Argentina”, que en pocos días reunió casi 600 adhesiones nacionales y 300 internacionales de docentes e investigadores vinculados a la historia. Más allá de la importancia del pronunciamiento político del campo historiográfico, recomiendo su lectura porque son muy bellas palabras. Finaliza así: “Queremos señalar el peligro que corre nuestra sociedad. No podemos, éticamente, no hacerlo. En el pasado, en contextos mucho más difíciles, otros seres humanos hicieron lo mismo que nosotro/as. Hablar o callar será una toma de posición. Historiadores/as al fin, pretendemos que estas palabras funcionen en el presente como una advertencia. En el futuro, si este brutal avance autoritario persiste, quizás este texto recuerde a alguien que el hilo invisible de la solidaridad humana nunca puede cortarse por completo, que el autoritarismo siempre encontró resistencias. Y encontrará esperanzas para hacer lo mismo.”

En un par de ocasiones te hablé de Carlo Ginzburg, uno de los más prestigiosos historiadores en el mundo que el año pasado visitó el país. Esta vez te comparto esta entrevista realizada para Nueva Sociedad donde el historiador italiano “repasa su obra, evoca a sus maestros, traza su mapa familiar y se sumerge en una serie de debates sobre la narrativa en la historia y el concepto de identidad.”

El martes pasado se cumplió un nuevo aniversario del inicio de la guerra de Malvinas. Al respecto quería compartirte este decálogo para hablar de Malvinas que escribió Federizo Lorenz (te vuelvo a compartir la entrevista que le hice para este newsletter en 2022). También recomiendo la lectura de este hilo de Cora Gamarnik sobre la historia de la famosa foto de “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”.

Se publicó el libro Paisajes del pasado. Relatos e imágenes de una comunidad obrera de los historiadores Daniel James y Mirta Lobato. Monumental obra que condensa décadas de investigación, el trabajo busca reconstruir la historia de la comunidad obrera de Berisso, ciudad muchas veces identificada como la “capital del inmigrante y la cuna del peronismo”. La introducción del libro puede leerse acá y también escuchar un podcast especial donde los autores conversan sobre su trabajo.

Otra novedad editorial: Todo era para siempre, hasta que dejó de existir. Cómo vivía, qué creaba, de qué se reía y con qué soñaba la última generación soviética, escrito por el antropólogo Alexei Yurchak y traducido luego de varios años al español. El libro traza un minucioso retrato de la vida cotidiana en las últimas décadas de la URSS: “A partir de testimonios orales, cartas, diarios íntimos, canciones, piezas de sátira y humor, este libro expone las mutaciones que la Unión Soviética sufrió desde la muerte de Stalin, en 1953, hasta los estertores de la perestroika, poniendo el foco en la vida cotidiana de la gente común y en particular en los jóvenes”.

Volvió el debate vetusto y reaccionario sobre el supuesto adoctrinamiento en el aula, a partir de la intención del gobierno nacional de modificar la Ley de Educación para penalizar el “adoctrinamiento escolar”. En esta cuestión, los que más la ligamos solemos ser los profesores de historia. Sobre este tema trató uno de los primeros envíos del newsletter, donde discutimos las posibilidades de objetividad y subjetividad en la historia.

Acá vamos finalizando con esta entrega del newsletter. Antes de terminar, quería contarte que el último envío del newsletter sobre la teoría de los dos demonios derivo en una publicación cruzada en Instagram con la página de divulgación Historias Destacadas. Seguimos dando en todos los frentes la batalla sobre las interpretaciones del pasado y el presente.

Como siempre te recuerdo, hay diferentes maneras en las cuales podés contribuir a este proyecto. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo un newsletter gratuito, podés aportar económicamente a la causa: a través de este link de la app cafecito (para contribuciones en los espectaculares pesos argentinos emitidos por el glorioso Banco Central de la República Argentina) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes.

Por último, recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.

¡Abrazo! Hasta mayo,

Santiago

Muy bueno, para mi fue en la batalla de Caseros