Refutando la teoría de los dos demonios

Insumos contra el negacionismo y la justificación de la dictadura genocida

Hola, ¿cómo estás?

Si anoche viste el discurso presidencial, sabrás que Javier Milei repitió varios tópicos históricos que analizamos y refutamos en el último envío de este newsletter, como la idea de que Argentina fue la primera potencia mundial a fines del siglo XIX, equiparar sus posturas actuales a las ideas de la generación del 37, o la insistencia con los supuestos cien años de decadencia nacional.

El tema de la entrega de hoy es a modo preventivo, adelantándome a la coyuntura. No, no tengo el poder de ver el futuro, pero ciertos actores políticos argentinos son muy previsibles. Me explico. En los últimos dos años, decidí hacer una entrega especial cada 24 de marzo, con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: en el 2022 te conté la historia de vida de Jorge Money, asesinado por la Triple A, y el año pasado expliqué y justifiqué la cifra de 30.000 desaparecidos. Este año, en cambio, decidí no esperar hasta el día 24 y escribirte hoy mismo, unas semanas antes, sobre el tema que nos convoca.

Sin lugar a dudas, la discusión pública de este año sobre el 24 de marzo girará alrededor de las posturas negacionistas que se sostienen desde el actual gobierno nacional. Insisto, no hay que ser futurólogo para saberlo. Ya en campaña, Milei uso las mismas palabras que el almirante Emilio Massera para justificar el terrorismo de Estado. Por el lado de Victoria Villarruel, dio el salto a la política luego de defender genocidas y organizar reuniones con Jorge Rafael Videla. A la vez, cualquiera que pase algún rato en redes sociales discutiendo política conoce que la militancia libertaria repite hasta el hartazgo la frase “no son 30.000” (cuando no declaraciones peores, como las de Juan Pablo Carreira, editor de “La Derecha Diario” y nuevo director general de Comunicación Digital de la Presidencia, quien hasta defendió el genocidio sosteniendo que “se quedaron cortos con 8200”). Incluso anoche Milei se permitió chicanear con el tema: al hablar de las consecuencias de la pandemia, sostuvo que “si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos… de verdad”. El negacionismo hecho gobierno.

Los ataques contra el movimiento de derechos humanos y los intentos de justificar el terrorismo de Estado (o incluso reivindicarlo) tendrán, como en el pasado, dos ejes repetidos: discutir la cifra de 30.000 desaparecidos y defender el accionar de los militares a través de la “teoría de los dos demonios”. Cómo ya te escribí explicando sobre el número de los 30.000 desaparecidos (complementa a la entrega de hoy: se puede repasar acá), esta vez toca explicar y refutar la teoría de los dos demonios, para llegar preparados con más insumos a las discusiones que se darán en las próximas semanas.

¿A qué se denomina teoría de los dos demonios?

Empecemos por lo más elemental: ¿qué es la teoría de los dos demonios? La historiadora Marina Franco, especialista en historia reciente, señala que en realidad no se trata de una teoría formulada como tal, sino de un conjunto de representaciones colectivas que comparten ciertas variables:

“la existencia de dos violencias enfrentadas: las guerrillas de izquierda y las Fuerzas Armadas actuando en nombre del Estado;

la relación de acción/reacción entre las guerrillas y la represión estatal, es decir, la responsabilidad causal de la izquierda en el inicio de la violencia;

la equiparación entre ambas violencias a partir de relaciones que van desde la equiparación de responsabilidades históricas hasta la equiparación por simetría de fuerzas y/o de métodos;

la situación de exterioridad de la sociedad en ese conflicto, que es presentada como ajena, inocente o víctima de esa violencia.”

De esta forma, Franco sostiene que existen diferentes teorías de los dos demonios, según en qué aspectos enfatizan o que pretenden demostrar. Incluso el prólogo del Nunca Más puede considerarse una versión soft de la misma, al postular que “durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, lo que llevó a que “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido”. Sin embargo, en los últimos tiempos tomaron protagonismo interpretaciones más conservadoras y reaccionarias, que justifican e incluso reivindican el accionar militar. A continuación, vamos a refutar cada uno de los componentes de la teoría de los dos demonios.

El punto central para responder a la idea de los dos demonios es que, en realidad, no puede compararse el accionar de organizaciones armadas (como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo —ERP—) con la fuerza represiva de un Estado. La diferencia abismal de la capacidad militar entre los “dos demonios” evidencia los límites de la justificación. El accionar de las organizaciones armadas debió ser enfrentado mediante vías legales y no, en cambio, con una represión clandestina, que incluyó secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos, robo de bebés e incontables crímenes de lesa humanidad. Sin ir más lejos, ¿qué pasó cuando terminó la dictadura militar y el Estado volvió a manos de un gobierno electo por vía democrática? No se buscó reprimir de forma ilegal lo acontecido en años anteriores, sino que, siguiendo las pautas básicas de un Estado de derecho, se enjuició a los responsables del terrorismo de Estado. Les otorgaron a los militares lo que ellos no le concedieron a los miembros de las guerrillas: un juicio justo.

“Los militares cometieron crímenes, pero porque tuvieron que terminar con la guerrilla”. Frases y expresiones como estas se fundamentan en la idea de que, si bien las Fuerzas Armadas cometieron “excesos” en la represión (negando la existencia de un plan sistemático y genocida), esto fue así porque debieron responder a la violencia precedente de las guerrillas. En realidad, es un grave error histórico sostener que las organizaciones armadas y revolucionarias comenzaron e introdujeron la violencia política en el país. Cualquiera que conozca de historia argentina o sea intelectualmente honesto sabe que, en la segunda mitad del siglo XX, la violencia y represión política fueron una constante: desde los bombardeos en la Plaza de Mayo en 1955 donde asesinaron cientos de civiles, pasando por los fusilamientos de Jose León Suárez durante la dictadura de Aramburu y Rojas, el Plan Conintes durante el gobierno de Frondizi, el accionar represivo de la “Revolución Argentina”... la lista es larga y tupida. En este periodo, en el contexto de la Guerra Fría y con el surgimiento de guerrillas revolucionarias en diversos países de América Latina, los militares aplicaron la doctrina del enemigo interno —adoptada de las enseñanzas de Francia y Estados Unidos— como marco teórico para reprimir a su propia población. A esto hay que sumarle como telón de fondo, con especial énfasis, los 18 años de proscripción al peronismo (tal cómo analizamos en este envío). En resumen, postular que la guerrilla fue instigadora de la violencia tiene como fundamento la negación de décadas de violencia política, dictaduras militares, semidemocracias que impedían votar a la fuerza política mayoritaria y planes represivos estatales. Es en este contexto donde hay que entender e historizar el surgimiento de grupos armados revolucionarios. Para tomar dimensión de cómo vivía la sociedad esos años: entre fines de 1971 y principios de 1972, los años finales de la dictadura que se autodenominó “Revolución Argentina”, se realizó el proyecto “Opinómetro” para medir tendencias en la opinión pública. Allí, un 45,5% de la población del Gran Buenos Aires "justificaba" el accionar de las organizaciones armadas (cifra que alcanza el 51% en Rosario y el 53% en Córdoba). A la vez, cerca del 70% de la población rechazaba el accionar de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, con el retorno de la democracia en 1973, ese apoyo a las guerrillas fue deteriorándose, al mismo tiempo que se logró imponer en la sociedad argentina el estereotipo de “subversivo” como enemigo interno a ser derrotado (tal como ha analizado Franco en su libro Un enemigo para la nación). De esta manera, la teoría de los dos demonios es deudora de la idea instalada en la sociedad de que, más allá de las formas, existía una subversión a ser aniquilada por la dictadura. Sin embargo, esto no se condice con la realidad. Para eso, repito lo que te escribí el año pasado: al momento de realizar el golpe de Estado, las organizaciones armadas ya se encontraban desarticuladas y derrotadas militarmente a partir de la represión ilegal de la Triple A (la Alianza Anticomunista Argentina) y de las acciones militares realizadas por el propio ejército, como el Operativo Independencia en Tucumán de 1975. Así lo expresaban los propios militares en un informe de enero de 1976 redactado por el Comando General del Ejército sobre el fracaso del ERP de tomar el Batallón de Depósito de Arsenales 601 de Monte Chingolo: "El ataque al arsenal 601 y el consiguiente rechazo del intento, demuestra la impotencia absoluta de las organizaciones terroristas respecto a su presunto poder militar, a lo que se agrega su nula captación de voluntades populares. La derrota del oponente reveló graves falencias organizativas y operativas que muestran escasa capacidad militar y sí gran peligrosidad en delincuencia mayor, es decir, el secuestro, el asesinato, el robo, el atentado, la destrucción de la propiedad. El episodio de Monte Chingolo indica la incapacidad de los grupos subversivos para trascender el plano militar. Su actividad se relega al ejercicio del terror, obvia evidencia de su debilidad." (Clarín, 31/1/1976). Según este documento histórico, el supuesto demonio que justificó el golpe de Estado ya había sido derrotado militarmente en los meses previos al 24 de marzo de 1976. La teoría de los dos demonios, nuevamente, se desmorona.

¿Si la subversión estaba derrotada en el plano militar, según las palabras de los propios militares, con qué objetivo las Fuerzas Armadas tomaron el poder? En realidad, el golpe de Estado tuvo objetivos más ambiciosos, pretendiendo exterminar, silenciar y disciplinar cualquier tipo de disidencia, para así modificar de forma definitiva las bases económicas, sociales y políticas de la Argentina. Para eso, los propios militares adscribían a una definición mucho más amplia de la subversión, tal como señaló Videla en una entrevista en 1978: “Un terrorista no es sólo alguien con un revólver o una bomba, sino también aquel que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. En esto resulta especialmente relevante resaltar quiénes fueron efectivamente las víctimas del terrorismo de Estado: de las cifras del Nunca Más surge que más del 50% de los desaparecidos eran estudiantes u obreros. Es decir, la represión ilegal de la última dictadura no tuvo como único ni principal destinatario a la subversión entendida como las organizaciones armadas, sino otro tipo de subversión. La teoría de los dos demonios presenta como subversivos únicamente a los guerrilleros (que, insisto, merecían un trato justo y legal, y no el terror clandestino que se les aplicó), cuando en realidad las víctimas del terrorismo de Estado fueron un conjunto mucho más variado de personas: como señala Eduardo Luis Duhalde en el prólogo del 2006 del Nunca Más, el blanco de la dictadura fueron “obreros, dirigentes de comisiones internas de fábricas, sindicalistas, periodistas, abogados, psicólogos, profesores universitarios, docentes, estudiantes, niños, jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades y estamentos sociales” (se podría seguir agregando rubros: curas, monjas, catequistas, deportistas, músicos, y la lista sigue y sigue).

La teoría de los dos demonios también se fundamenta en pensar a la sociedad como indiferente al conflicto, como un actor neutral en un contexto violento, una víctima del fuego cruzado entre los “demonios” que desconocía lo que estaba sucediendo. En realidad, como ya fue señalado, la construcción de consenso en la sociedad civil sobre la necesidad de exterminar al enemigo interno de la subversión fue condición necesaria para lograr efectuar el terrorismo de Estado en el país.

Ahora bien, hoy en día, la idea de los “dos demonios” y la reivindicación del terrorismo de Estado están fundamentadas en dos ideas centrales: que en los 70 el país sufrió una guerra civil entre el Estado y las organizaciones armadas, y que los crímenes de la guerrilla pueden considerarse delitos de lesa humanidad. Vamos a analizar y refutar por separado cada uno de estos postulados.

¿Hubo una guerra civil en Argentina durante los años 70?

“Durante los años 70, hubo una guerra, y en esa guerra, las fuerzas del estado cometieron excesos”. Esta frase negacionista salió de la boca de Javier Milei en un debate presidencial el año pasado. La idea no es original: los militares argentinos justificaron su accionar a partir de la idea de estar en una “guerra contra la subversión”. ¿Esto fue así? ¿Se puede sostener la idea de que existió una guerra civil en el país durante la década de 1970? Spoiler: no.

Si bien contamos con diferentes definiciones del concepto “guerra civil”, existen ciertas condiciones generales que los estudiosos comparten, a grandes rasgos, para hablar de una guerra civil. En este hilo, el historiador Esteban Pontoriero, especialista en estas temáticas y autor de este libro sobre la represión militar en el periodo, se opone rotundamente a la idea de hablar de una guerra civil en los 70:

“No hubo guerra civil porque no hubo ninguna de las condiciones que desde las ciencias sociales se consideran para poder hablar de eso:

No hubo creación de una soberanía alternativa dentro del territorio del Estado argentino, ni aparato político-administrativo que controlara un territorio determinado y a su población;

No hubo grandes sectores de población civil tomando parte activa en ninguno de los supuestos bandos;

No hubo estructura militar que respondiera a ningún aparato político-administrativo que funcionara como un "Estado dentro del Estado".

Que las organizaciones político-militares o los militares, por ejemplo, creyeran que estaban en guerra no tiene valor de evidencia desde el punto de vista histórico: si fuera así, la tarea del historiador sería repetir lo que sus protagonistas dicen.”

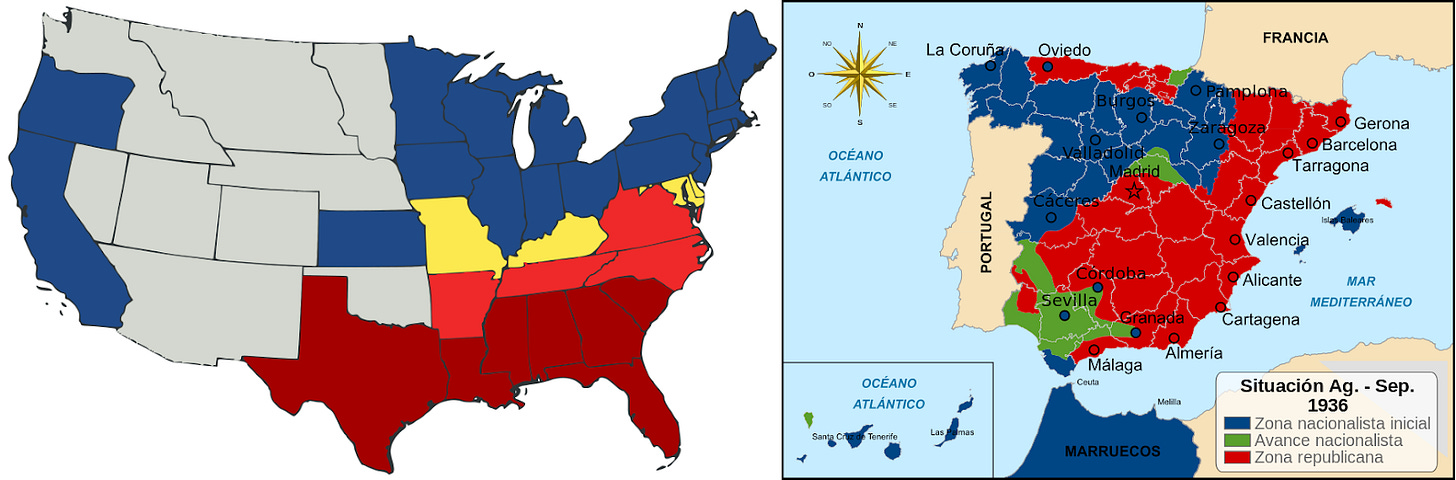

Ejemplos de guerras civiles serían la de Estados Unidos a mediados del siglo XIX o la guerra civil española (quedaría muy extensa esta entrega si me pusiera a explicar estos conflictos, pero alcanza con decir que cumplen con los requisitos señalados más arriba). No el caso argentino, donde era imposible imaginarse en 1976, por ejemplo, a Montoneros tomando el control militar y político del país. Resalto uno de los argumentos de Pontoriero: muchas veces se busca justificar la idea de una guerra civil recurriendo a cómo los combatientes de ese entonces conceptualizaron el conflicto armado que estaban viviendo. Sin embargo, los historiadores deben desconfiar de esas miradas e hilar más fino. Por ejemplo, que el ERP sostuviera que controlaba una gran parte de la provincia de Tucumán no es una prueba de la existencia de una guerra civil, sino de las estrategias propagandistas de la guerrilla. Lo mismo por el lado de los militares: su propagación de la idea de “guerra anti-subversiva” responde a los intentos de justificar su propio accionar. En resumen, los conflictos y enfrentamientos armados de los 70 no tienen las características de una guerra civil.

¿Las organizaciones armadas cometieron crímenes de lesa humanidad?

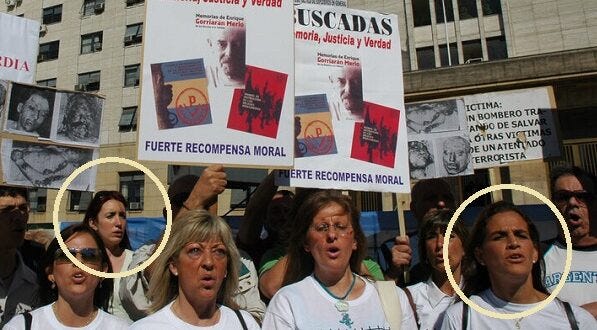

¿Hubo acciones de las organizaciones armadas que tuvieron como víctimas a civiles inocentes? Sí. ¿Las familias y seres cercanos de esas víctimas tienen derecho a llorar a sus muertos y pedir memoria por ellos? Por supuesto. El problema es que estos actos suelen convertirse en reivindicaciones abiertas de la dictadura, donde aparecen personajes como Villarruel o Cecilia Pando. Justamente, la actual vicepresidenta es una de las principales referentes del grupo que solicita por una supuesta “memoria completa”. Además de buscar impugnar la labor de las organizaciones de derechos humanos, pretenden enjuiciar a los militantes de las guerrillas. Sostienen, literalmente, que se juzgaron solo la mitad de los delitos y que las organizaciones armadas también cometieron delitos de lesa humanidad. Etapa superior de la teoría de los dos demonios.

En realidad, la cuestión de los crímenes de lesa humanidad es central para comprender por qué no se juzga ni se volverá a juzgar a los integrantes de organizaciones armadas como Montoneros o el ERP. Para comprender esto, unas definiciones. Según la ONU, “Los crímenes de lesa humanidad engloban los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Aunque no civiles puedan ser víctimas del ataque, para que un acto se considere un crimen de lesa humanidad, el objetivo último del ataque debe ser la población civil. Cuando se habla sobre posibles víctimas de crímenes de lesa humanidad, el Marco se refiere a ellas como ‘población civil’.” Una definición similar sostienen desde Amnistía internacional: “Los crímenes de lesa humanidad son crímenes cometidos como parte de un ataque general o sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra, que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación.”

Con solo leer las definiciones, ya te darás cuenta de dónde viene la mano. Si bien existieron víctimas civiles por parte de las organizaciones armadas, la población civil no fue nunca el objetivo último de los ataques. De igual manera, no existió un ataque general o sistemático contra los civiles. Estas definiciones son cruciales para entender por qué no pueden reabrirse causas contra los miembros de las guerrillas: solamente los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben. Por eso la insistencia de estos grupos pro-dictadura de asociar los actos de los grupos revolucionarios con crímenes de lesa humanidad.

Aceptando que ciertos actos de las guerrillas fueron crímenes comunes y no de lesa humanidad, ¿por qué no se los enjuició en el pasado? He aquí el olvido voluntario de los negacionistas: los crímenes cometidos por las organizaciones armadas sí fueron juzgados. Raúl Alfonsín, tres días después de asumir, firmó dos decretos cruciales en esta historia. En el primero de ellos, enjuició a las primeras tres juntas militares de la última dictadura, dando inicio a un proceso que derivaría en el conocido Juicio a las Juntas, retratadas recientemente en la película Argentina, 1985 (sobre ese proceso te escribí en este envío). En el otro decreto, Alfonsín inició la persecución penal contra los cabecillas de las organizaciones armadas, principalmente los de Montoneros y ERP (en concreto, contra Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Roberto Cirilo Perdía, Héctor Pedro Pardo y Enrique Gorriarán Merlo). Es decir, amén de la teoría de los dos demonios, tanto las cúpulas militares como de las guerrillas serían juzgadas. Sin embargo, fue nada más y nada menos que Carlos Saúl Menem, quien firmó sucesivos indultos tanto para militares cómo para los miembros de las organizaciones armadas (por ejemplo, Firmenich salió de prisión gracias a este indulto). Cuando las leyes de obediencia debida y punto final fueron anuladas en el año 2003, y luego en el año 2006 se declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a crímenes de lesa humanidad, los juicios a los militares se reabrieron. En cambio, los actos de los miembros de organizaciones armadas, por no tener los requisitos para ser caratulados como crímenes de lesa humanidad, prescribieron y no pueden ser juzgados nuevamente. Paradojas del discurso libertario, fue el que consideran “el mejor presidente de la historia” quien decretó los indultos e imposibilitó juzgar los crímenes por los que pide justicia Villarruel.

Sintetizando, son muchos los elementos que refutan la teoría de los dos demonios: la diferencia abismal entre el accionar estatal y el de las organizaciones armadas, la deshistorización del proceso que llevó a ciertos grupos a la lucha armada en el país, la derrota militar de las guerrillas al momento del golpe de Estado de 1976, la concepción amplia de “subversión” que manejaban los militares para exterminar sectores de la sociedad que no habían participado de organizaciones armadas, el lugar de la sociedad civil en relación con estos sucesos, la ausencia de una guerra civil y la imposibilidad de definir a los delitos de las organizaciones armadas como crímenes de lesa humanidad.1

Popurri

Libros por la Memoria, la Verdad y la Justicia

La editorial Siglo XXI publicó tres libros vinculados con las temáticas sobre las que te escribí en esta entrega. El primero se llama El Petrus y nosotras. Una familia atravesada por la militancia, escrito por la reconocida intelectual Pilar Calveiro junto a sus hijas María y Mercedes Campiglia. Entre las tres elaboran un retrato íntimo y familiar de la vida de Horacio Campiglia, militante revolucionario desaparecido por la última dictadura en el año 1980. En su contratapa se resume el espíritu del trabajo: “En este libro íntimo y luminoso, Pilar Calveiro, compañera de vida y militancia de Horacio Campiglia, y las hijas de ambos, Mercedes y María Campiglia, cuentan a partir de recuerdos personales y entrevistas a quienes lo conocieron bien quién fue el Petrus, qué cosas le gustaban, qué lo empujó a militar hasta el final. No pretenden enunciar la verdad de la historia, sino acercarse a la vida de alguien muy querido, y a una época violenta que también tenía lugar para la alegría y los afectos. ¿Por qué este libro hoy, cuando recuperan poder las voces que justifican o relativizan el terrorismo de Estado? Porque es un testimonio honesto, sin idealizaciones, sin nostalgia.” La introducción puede leerse acá.

Las otras dos novedades son ediciones actualizadas y revisadas de libros ya publicados. El primero es La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina de Emilio Crenzel. El libro reconstruye cómo se elaboró el famoso informe, y repasa sus posteriores recepciones y usos (por ejemplo, en el Juicio a las Juntas o en el ámbito escolar). El prefacio a la nueva edición y la introducción puede leerse libremente acá. Finalmente, “La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social” de Elizabeth Jelin, otra de las referentes intelectuales más importantes del campo de la memoria y los derechos humanos. En este trabajo la autora busca sintetizar sus análisis sobre las memorias del pasado reciente, el campo de los derechos humanos, la imbricación con problemas de género, entre varios tópicos. El prefacio a la nueva edición, escrito tras la asunción de Javier Milei, y la introducción puede leerse acá.

¿Encontraron los restos de Alejandro Magno?

La ubicación de la tumba de Alejandro Magno es una de las grandes preguntas que todavía no han encontrado respuesta concluyente por parte de historiadores y arqueólogos. Sin embargo, hace unas semanas, un grupo de arqueólogos asegura haber descubierto los restos de Alejandro Magno y su familia en la necrópolis de Aegae, al norte de Grecia. Incluso sostienen que descubrieron un resto óseo de la pierna de Alejandro (le cortaron las piernas, como al Diego). Se esperan nuevos resultados que confirmen el hallazgo y la conclusión de que pertenecen a uno de los más famosos personajes históricos. De confirmarse, esta noticia sería uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo.

Las utopías del mercado en el siglo XXI

La revista Nueva Sociedad publicó un dossier centrado en el tema de las utopías, con muchas notas interesantes. Por ejemplo, este artículo de Alejandro Galliano, donde presenta parte de las ideas que componen su libro ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Retomando los debates históricos sobre las utopías, los trabajos de Koselleck y el “presentismo” (sobre estos dos últimos temas te escribí en este envío), repasa los proyectos utopistas que impulsan hoy al capitalismo y cómo la izquierda debe recuperar esa capacidad de pensar un futuro diferente: “La colonización del futuro por el capital nos obliga a pensar utópicamente, que es pensar políticamente. La mediación política del porvenir requiere de la perturbación utópica, de nuestra capacidad de concebir o imaginar la diferencia radical del futuro.”

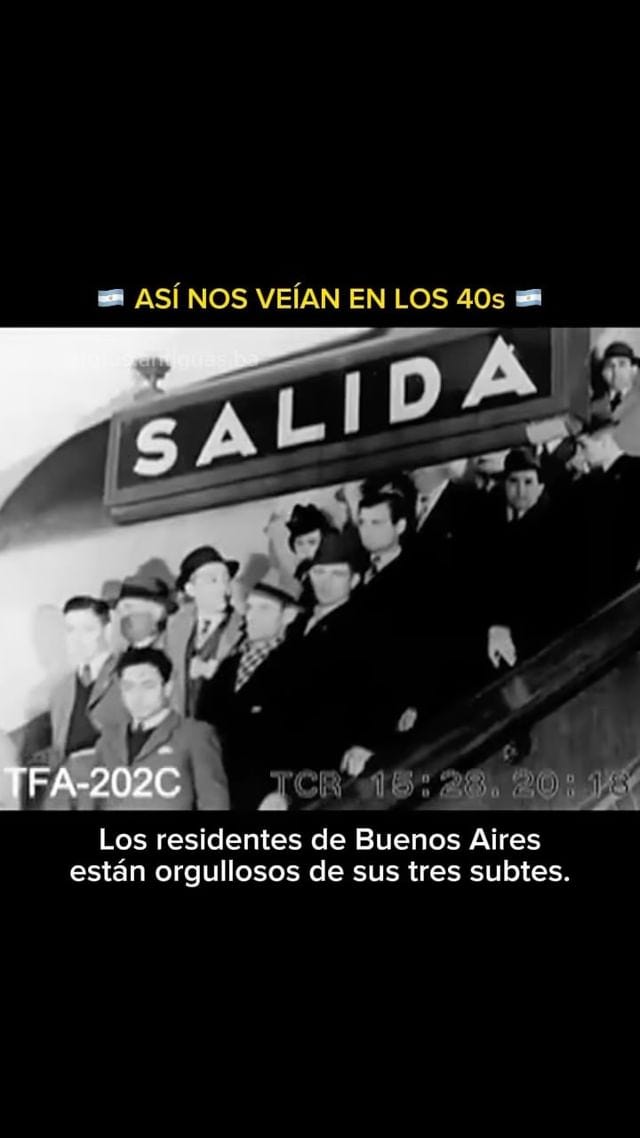

Argentina en los años 40 en la óptica yanqui

Cerramos este popurrí con estos fragmentos de un documental estadounidense, dirigido por Julien Bryan, que muestra escenas cotidianas de la ciudad de Buenos Aires en 1940. Podés ver completo el documental con imágenes de todo el país acá.

Hasta acá llegamos con esta nueva edición de Una Buena Historia. Te dejo con bastante material para encarar la próxima jornada del 24 de marzo, en este contexto donde es indispensable llenar cada plaza del país, con más gente que nunca, para reclamar una vez más por Memoria, Verdad y Justicia.

Como siempre te recuerdo, hay diferentes maneras en las cuales podés contribuir a este proyecto. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo un newsletter gratuito, podés aportar económicamente a la causa: a través de este link de la app cafecito (con contribuciones desde 100 pesos) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes.

Por último, recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.

¡Abrazo! Nos leemos de vuelta en abril,

Santiago

Para escribir la edición de hoy, recurrí a los siguientes materiales:

El artículo “La ‘teoría de los dos demonios’: un símbolo de la posdictadura en la Argentina” de Marina Franco.

Los recursos presentes en el material “Pensar la Dictadura: terrorismo de Estado en Argentina”.

Gracias

Hola Santiago. Realmente increible el escrito, y necesario, nuevamente, al día de hoy. Muchas gracias.