La historia en el cine, el cine en la historia

Un repaso de las diferentes maneras en que se pueden mirar una película histórica

Hola, ¿cómo andas?

Se siente que pasó mucho tiempo desde la última vez que te escribí, ¿no? Habrá que acostumbrarnos a esta nueva periodicidad de hacer el newsletter de forma mensual.

Me di cuenta de que en las últimas dos entregas (la edición especial por el 24 de marzo y la entrevista a Federico Lorenz por los 40 años de Malvinas) abandoné el tono descontracturado con el que te busco escribir, pero fue lógico ya que los temas que había que abordar exigían mayor seriedad. Hoy te prometo que vuelven los memes y el humor. Y, para eso, decidí escribir sobre un tema que tenía ganas desde hace tiempo: cine e historia. Te había adelantando que algún día te iba a hablar sobre esto en un par de entregas, y además es una de mis conversaciones más habituales con los muggles-no historiadores que me preguntan: “che, vos que estudiaste historia, ¿[inserte audiovisual] es una buena película histórica?”. La respuesta, generalmente, como no puede ser de otra manera cuando emitimos sonidos lxs historiadorxs, es que es más complejo.

En la entrega de hoy, entonces, voy a contarte de las diferentes maneras que puede pensarse y analizarse una película histórica. Arrancamos.

Máximo Décimo Meridio

La duda de mi interrogador ficticio es genuina: el cine es uno de los dispositivos culturales más importantes desde el siglo XX, por lo que tiene una gran potencia para crear imaginarios históricos en la gente (una aclaración: hablo de películas, cine histórico, etc., pero eso incluye otros formatos audiovisuales como pueden ser hoy en día las series). La cuestión es qué es lo hace que una película sea un buen filme histórico o que tenga que ser refutado por historiadorxs (si nos incumbe, acaso, ese rol). De fondo, la gran duda es acerca de la capacidad y legitimidad del cine para reconstruir la historia.

Salgamos de abstracciones y vayamos directamente a un ejemplo con una película que, seguramente, hayas visto: Gladiador (2000), dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe. ¿Es una buena o una mala película? Depende: si nos atenemos estrictamente a lo histórico, deberíamos hacerle muchas críticas ya que está plagada de inexactitudes y errores. Podés chusmear la página de Wikipedia de la película que hace un repaso de los mismos (sí, estoy citando Wikipedia). ¿Por lo tanto, Gladiador es una mala película? Sería bastante temerario hacer esa afirmación de una película que, por ejemplo, ganó cinco Premios Oscar (incluido el de Mejor Película y Mejor Actor) y tiene una puntuación de 8,5 estrellas en IMDb. Y, además, convertirse en una de esas películas que siempre te quedabas viendo cuando estabas haciendo zapping en TV. Peliculón. ¿En qué quedamos, entonces?

Old man yells at cloud

Una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta cuando nos acercamos a las películas históricas es que existen diferentes maneras de pensarlas. En la entrega de hoy te voy a presentar tres diferentes. La primera la voy a bautizar historiadorx aguafiestas o “anciano gritándole a una nube”: implica juzgar a las películas históricas solamente a partir de su exactitud histórica.

Desde esa mirada, como ya dije, Gladiador sería duramente criticada por sus errores y anacronismos, por ejemplo: el asesinato de Marco Aurelio nunca existió sino que murió de peste, Cómodo no fue asesinado en el Coliseo, la importancia política de la familia Graco no es del siglo II d.C. sino de la época republicana de Roma, se usan armas y accesorios que no existían en la época, e incluso aparece un panfleto impreso en pleno siglo II cuando en realidad la imprenta se inventó recién en el siglo XV; y podría continuar la lista.

Sin embargo, este enfoque aguafiestas tiene -posiblemente para tu sorpresa- poco uso dentro de lxs historiadorxs que se dedican a estudiar el cine histórico (aunque quizás es una mirada común que se repite en lxs académicxs cuando miran audiovisuales). Es importante comprender que no se puede juzgar a una película como si fuera un paper académico o un manual de historia, ya que el argumento primario de un filme es entretener (si además viene en combo con transmitir conocimiento, bienvenido sea). Robert Rosenstone, uno de los principales exponentes de los estudios que vinculan la historia con las producciones audiovisuales, tiene una frase muy contundente sobre estas miradas:

Los largometrajes que se ciñen estrictamente a los hechos —no importa cuáles— son, visual y argumentalmente hablando, cintas que incitan más al sueño que al conocimiento histórico.1

¿En el 506 o en el 2000?

Existe una segunda aproximación a la relación entre cine e historia que es conocida como “escuela contextual”. La idea de estos autores (por ejemplo, Marc Ferro o Pierre Sorlin) es que las películas pueden pensarse como documentos históricos que vislumbran elementos socioculturales de una época, ya que los filmes desbordan las intenciones originales del director/guionista y permiten al historiadorx obtener información de la sociedad del momento en el cual la película fue elaborada.

En este caso, Gladiador no nos dejaría enseñanzas del año 180 d.C. sino del 1999, cuando fue realizada la película. Por ejemplo, en esta película son centrales los debates sobre el equilibro de poderes entre el emperador y el Senado romano, e incluso se afirma que Marco Aurelio quería retornar a una forma de gobierno republicana que había abandonado Roma dos siglos atrás. Esto representa más las miradas y preocupaciones contemporáneas, al momento en que se realizó la película, sobre las democracias republicanas que la realidad del Imperio Romano hacia fines del siglo II. O, por ejemplo, la escena de Cómodo entrando a Roma se asemeja mucho a imágenes de Hitler en la época de la Alemania nazi. Haya sido o no a propósito, el siglo XX aparece de prepo en el Imperio romano.

Esta mirada contextual es muy interesante para complejizar la mirada sobre las películas históricas y hacer, como menciona Ferro, una “historia a contrapelo”. Además, permite analizar bajo este enfoque a un número enorme de filmes. Sin embargo, su principal atractivo es para que los propixs historiadorxs se hagan de un tipo de documento histórico, y no tanto para trasmitir historia a grandes públicos.

Inventando verdades

Para pensar a las películas históricas como productoras de conocimiento histórico válido, tenemos que acercarnos al tercer enfoque: el que postula que las películas históricas -aquellas que tratan sobre temas históricos verídicos- son capaces de representar el pasado y hacer al público reflexionar sobre él. Uno de los principales exponentes de esta mirada es el propio Rosenstone, a quien te nombré anteriormente. Él mismo discute el monopolio de la palabra escrita para representar el pasado, y pondera de forma positiva el alcance de los audiovisuales para transmitir conocimiento histórico. Por ejemplo, si bien -como vimos- Gladiador no es una película que se caracterice por su exactitud histórica, yo la retomo para dar clases del Imperio Romano en primer año, mostrando solamente un puñado de escenas que me permiten explicar algunos temas: la secuencia inicial que muestra a las legiones romanas frenando el avance de los pueblos germanos (para mostrar las problemáticas de las invasiones), Máximo rezándole a sus ancestros (permite ver cómo funcionaba el culto familiar dentro del politeísmo romano), las peleas en el Coliseo o los debates por la sucesión del emperador.

Uno de los elementos más interesantes de la postura de Rosenstone son sus miradas sobre la verdad histórica. Para eso, distingue entre falsas invenciones (que contradicen el discurso histórico) con las “invenciones verdaderas”. Estas últimas buscan comprimir el espíritu de ciertos hechos, procesos o actores históricos para recrear una nueva verdad histórica. Una invención verdadera se puede lograr de diferentes maneras, como alterando hechos, condensando ciertos datos y acontecimientos que representen la experiencia colectiva de un gran número de personas en un ciertos personajes o escenas, o a través del uso de metáforas. Puede existir un personaje que no sea real, pero no por eso sería menos verdadero. ¿Muy choclo? Te pongo un ejemplo claro, saliendo de Gladiador.

Pensá en la bellísima película Diarios de Motocicleta (2004), dirigida por Walter Salles y protagonizada por Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna, que cuenta las andanzas de Ernesto Guevara y Alberto Granado en sus viajes por Sudamérica. Si bien el guión está basado en fuentes históricas (los diarios de los protagonistas donde relatan el viaje), la escena clímax del filme es un invento: Ernesto decide cruzar nadando el río para festejar su cumpleaños con los leprosos.

Sin embargo, no es una invención falsa sino que condensa el viaje interior que estaba realizando el futuro Che Guevara: dejando atrás su pasado y su comodidad ligado a las clases altas (la otra orilla del leprosario, donde festejaban un cálido banquete con los médicos), decide entregarse y luchar contra las adversidades (tanto el desafiante río como su asma) para abrazarse a los más necesitados y humildes (en este caso, los leprosos). De esta manera, en un par de minutos la película logra condensar la transformación interior que sufrió Guevara en esos años. En vez de relatar con palabras o explicaciones profundas, lo narra a través de imágenes. ¿Qué es, sino, el cine? En mi opinión, este es el enfoque más interesante y potente ya que propone crear interesantes lazos entre el cine y la historia para, a la vez, crear narrativas verídicas que le sirvan a los grandes públicos.

De esta manera, hicimos un repaso rápido de cómo pensar las películas históricas (dicho sea de paso, se puede discutir qué es una película histórica: ¿cualquier película que esté ambientada en tiempos pasados, o solamente las películas que buscan, de alguna manera, transmitir conocimiento histórico?). Estas miradas no son incompatibles entre sí, sino que pueden realizarse de forma paralela. La entrega de hoy sirve, entonces, como introducción para reflexionar sobre las relaciones que pueden existir entre cine e historia. En un futuro podemos analizar alguna película en particular desde algunas de las miradas, o lo podés hacer vos desde tu casa. Espero no haberte arruinado Gladiador. Si fue así, mildis.

Popurrí

Volvió el tan esperado popurrí, con cinco noticias cortitas y al pie:

La peli de Rosenvasser

Hablando del cine histórico… El documentalista Ricardo Preve realizó el documental “De La Nubia a La Plata”, que se centra en las hazañas de Abraham Rosenvasser. Si no lo conoces, te lo presento: un importantísimo historiador argentino, especializado en el Antiguo Egipto, que fue parte de una de las misiones arqueológicas más importantes del siglo pasado. Tal es su importancia que, por ejemplo, el Instituto de Historia Antigua Oriental de la UBA lleva su nombre.

El documental de Preve se centra en el aporte más valioso de Rosenvasser: la misión arqueológica franco-argentina que, ante un pedido de la UNESCO, realizaron excavaciones en Sudán -entre 1961 y 1963- para rescatar restos arqueológicos que iban a ser inundados por la construcción de una nueva represa. En dichas excavaciones se encontraron restos de un templo de Ramsés II. Parte de los relevantes tesoros egipcios que logró rescatar son exhibidos hoy en día en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El trailer se puede ver acá.

¿Picchu qué?

Paren las rotativas: un par de investigadores ahora dicen que el Machu Picchu no se llamaría así sino Picchu o Huayna Picchu. Lo pueden leer en esta nota que relata el motivo de estas posturas y la historia del descubrimiento de la ciudad. Se olvidaron de mencionar que cuando el yanqui Hiram Bingham descubrió -para Occidente- la ciudadela se choreó la gran mayoría de tesoros que tenía. Igualmente, una aclaración importante: dicen que no es necesario cambiarle el nombre hoy en día. Por lo menos son realistas.

90 años de fotos

Sara Facio, sin dudas una de las fotógrafas más importantes de la historia argentina, cumplió 90 años en abril y lo celebra con una nueva exposición de fotografías propias en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hace unos años fui a una exposición similar sobre sus fotografías del ambiente político entre 1973 y 1974, desde el retorno de Perón hasta su muerte, y fue espectacular.

Esta muestra, titulada “Sara Facio: Fotografías 1960/2010”, promete mucho: la exhibición recorrerá distintos momentos de su trayectoria, con fotos de sus series “Primeros premios”, “Humanario”, “Buenos Aires Buenos Aires”, “Funerales del presidente Perón” y “Bestiario”, entre otras. Además, se incluyen algunos de sus famosos retratos, como los que le realizó a Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, María Elena Walsh, Ernesto Sabato, Astor Piazzolla, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Doris Lessing o Federico Leloir.

Desparramando fe, las Madres del Amor

El pasado 30 de abril se cumplieron 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué decir, no? Mejor volver a ver, una vez más, este impresionante registro fílmico de 1978 que te pone la piel de gallina.

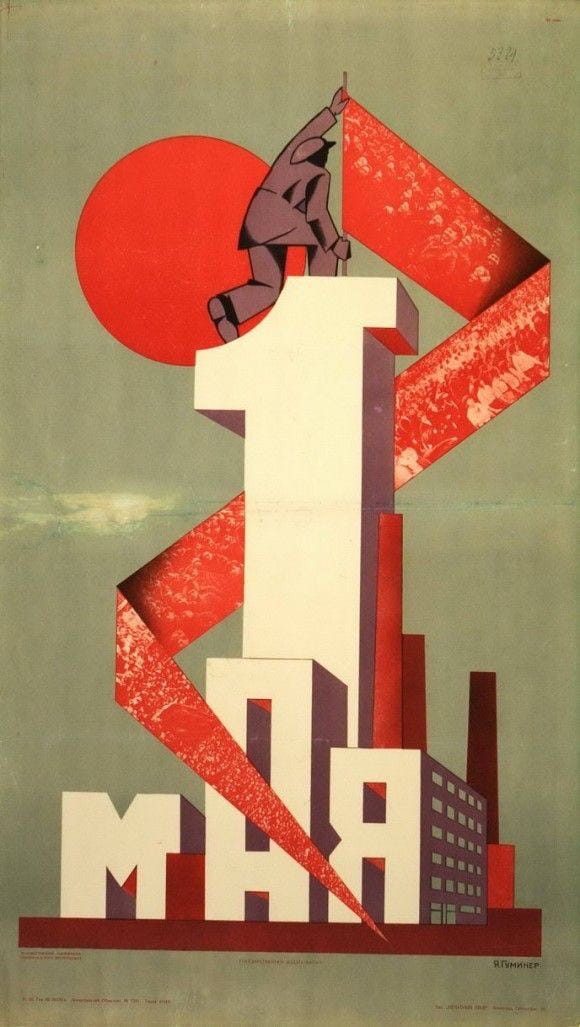

Lxs trabajadorxs allá en la esquina pegan afiches.

El último domingo fue el Día Internacional de lxs Trabajadorxs. Yo sigo medio enojado contra el mundo (o contra Gregorio XIII que le pinto cambiar el calendario) porque cayó domingo y nos robaron un feriado. Pero, para mitigar la bronca y para cerrar la edición de hoy, te dejó este hermoso hilo de afiches sobre el 1° de Mayo que hicieron desde Jacobin.

Esto es todo por hoy, esperó que te haya gustado. Apenas termine de enviarte este correo salgo para recorrer, luego de dos años, la Feria del Libro. Eso me llevó a ir pensando en escribirte la entrega de junio recomendándote un libro en especial. Pero para eso falta.

Recordá que podés responderme este correo para contarme qué te pareció lo que te escribí hoy, para seguir debatiendo algún tema o para cualquier devolución en general. También me podés sugerir sobre qué cuestiones históricas te interesaría que escriba.

Si la idea te gusta y querés ayudarme a que continúe con el newsletter, podés aportar invitándome a un simple cafecito (si vivís en Argentina) o mediante PayPal (si vivís fuera del país).

¡Abrazo!

Santiago

Robert Rosenstone. El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona: Ariel, 1997, página 17.