Hola a todxs, ¿cómo andan?

Yo contento. De volver a escribirles, y por la buena recepción y entusiasmo que mostraron ante el proyecto. Ojalá que siga creciendo y siga gustando. Sin mucho más preámbulo, vamos a meternos con el tema de hoy.

Tirame la posta

La semana pasada se viralizó un video de una profesora discutiendo acaloradamente con sus alumnxs de temas políticos. No me interesa detenerme a opinar del tema, porque ya se dijeron demasiadas cosas (a mí me gustó este ensayo de Manuel Becerra para Anfibia). Lo que sí quiero resaltar es el hecho de que fue con una profesora de historia. No fue una excepción, ya que este tipo de debates suelen darse con mayor frecuencia discutiendo en una clase de historia que en otras disciplinas. Incluso existen polémicas por los contenidos históricos de los manuales escolares: que baja tal línea, que omite tal hecho, que tiene tal ideología, que matiza tal proceso, etc.

Al salir del aula, el problema no desaparece. Es común entre historiadorxs debatir sobre la interpretación de diferentes hechos, procesos y actores sociales (lo que da lugar a eso que llamamos “debates historiográficos”). A la vez, la gente suele referirse a lxs historiadorxs como poseedores de “verdades”: “che, vos que sabes de historia, ¿es posta que Belgrano era gay? ¿Rosas era bueno o era malo? ¿Es real que Hitler se suicidó o se fue a vivir al Bolsón?” (Más de una vez me hicieron preguntas semejantes).

Todas estas miradas tienen como supuesto que la historia es una ciencia objetiva. Pero… ¿es así? ¿Se puede enseñar, leer e investigar historia objetivamente, como suelen reclamar algunos sectores? ¿Qué sería una historia objetiva? ¿Qué hacemos entonces con la historia? Vamos por partes, ya que #esmáscomplejo.

Todo confirmado, todo cierto. Y con mucha verdad, nada de mentira.

Una de las cosas que tiene de atrapante la historia, para mí, es su obsesión por verificar las cosas. Unx historiadorx no puede afirmar algo porque sí, sino que tiene que justificarlo a partir de diferentes tipos de las llamadas fuentes primarias (documentos escritos, restos materiales, imágenes, testimonios orales, etc.), que a la vez tienen que ser debidamente problematizadas. Si no tenés una fuente que corrobore tu afirmación y estás realizando alguna forma de deducción o inducción, hay que explicitarlo y explicar el por qué. También unx puede apoyarse en los estudios previos de otrxs historiadorxs e investigadorxs, siempre y cuando sus investigaciones tengan la validez necesaria.

Todo esto se hace porque la historia debe responder a ciertos estándares básicos, como cualquier disciplina académica y científica. La necesidad de respaldar las afirmaciones con datos y análisis es uno de los elementos que separa a la historia de otras miradas que también tienen como objeto el pasado pero no son una ciencia, como las ficciones históricas y la memoria. A la vez, cuando la historia empezó a considerarse científica, lo hizo con el predominio de una mirada tradicional que se centraba en exponer los hechos pasados y dejaba por fuera las valoraciones subjetivas del historiador. ¿Es la historia, entonces, una ciencia objetiva? Bueno, pues no mi ciela.

Fijate de qué lado de la mecha te encontrás

La historia, desde ya, al ser una ciencia social, no puede pretender una objetividad absoluta. Esto se expone de varias maneras. Primero, ya la misma selección del tema de investigación o interés implica una decisión fuertemente subjetiva para cada historiadorx. Además, lxs historiadorxs son parte de la sociedad: tienen sus ideas, sus experiencias, sus valores, sus preferencias políticas, etc. Se suele decir, en las miradas clásicas, que la historia debe comprender y no juzgar. Sin embargo, los juicios siempre terminan apareciendo. Pedir una historia cien por ciento objetiva requeriría, si nos vamos a poner en exigentes, tachar y eliminar todos los adjetivos de los libros y las clases de historia. Suena, y es, un poco ridículo.

Desde ya, la labor del historiadorx debe ser la de entender y explicar los diferentes procesos que vivieron las sociedades humanas en el pasado, ¿pero hasta qué punto y cómo puede ser logrado esto? ¿Cómo ser objetivo ante determinados hechos? ¿Cómo no tomar una posición ante ciertas cuestiones que nos interpelan en el presente? Pongo un ejemplo extremo para que se entienda: ¿se puede ser objetivo ante un genocidio? Ian Kershaw, un brillante historiador que investigó el nazismo, lo respondió de una forma contundente: “Frente a Auschwitz, la capacidad de explicación del historiador resulta insignificante. ¿Cómo es posible escribir adecuada y objetivamente acerca de un sistema de gobierno que generó un horror de semejante monumentalidad?” La reflexión puede llevarse a la historia argentina: ¿Cómo es posible escribir una historia objetiva de una dictadura que desapareció personas y robó bebes?

Esto nos lleva al problema de cómo valorar el pasado. En un artículo donde analiza los prejuicios que existen entre historiadorxs académicxs, el historiador argentino Ezequiel Adamovsky argumenta a favor de una valoración ética y estética controlada del pasado. En este punto, para evitar contradecir la objetividad que debe buscar la historia, resalta que “una cosa es valorar éticamente el pasado desde nuestro punto de vista y otra muy diferente atribuirle a personajes históricos universos morales que no tenían. La objetividad no implica siempre y necesariamente la imparcialidad: es perfectamente posible analizar en términos objetivos el conglomerado de razones que orienta el cambio social en un sentido determinado o que lleva a una persona a actuar de tal o cual modo, y asignarle al mismo tiempo un valor ético o estético para nosotros”.

Si todo esto que hablamos lo sumamos a un ámbito educativo, la cosa se complejiza mucho más, ya que la labor del docente tiene que tener como objetivo el desarrollar pensamiento crítico por parte de lxs alumnxs. Pero, a la vez, cualquier contenido que sea dado por esx docente tiene la carga de subjetividad antes mencionadas. Incluso esto se ve en los diseños curriculares que determinan los temas a tratar en las escuelas: ¿es algo objetivo, por ejemplo, sabernos de memoria los hechos de la semana de mayo de 1810 y la vida de los próceres, pero desconocer la actuación de los sectores populares, como solía ser hace unas décadas?

Entonces, ¿en qué quedamos? Por todos estos componentes subjetivos, ¿debemos renunciar a la búsqueda de objetividad histórica?

Perseguir la verdad, defender nuestras ideas

En épocas de posverdad, fake news y teorías conspirativas absurdas, creo que lxs historiadorxs tenemos mucho que aportar a la hora de construir conocimiento verificado. Es cierto que la objetividad absoluta no existe, pero no por eso vamos a convertir a nuestra ciencia en cínica y relativizadora de todo. La honestidad, en la labor histórica, es innegociable. Los hechos y procesos deben estar explicados, y las afirmaciones justificadas. A la vez, se deben evitar las miradas maniqueas que simplifiquen los procesos y personajes históricos.

Hace unos años, en una clase de la facultad donde discutíamos cuestiones relacionadas, un profesor nos recomendó una novela (Una historia del mundo en diez capítulos y medio, de Julian Barnes), libro que sacó en ese mismo momento de la mochila, y nos leyó el siguiente fragmento:

“Todos sabemos que la verdad objetiva no es alcanzable, que cuando ocurre un suceso tenemos múltiples verdades subjetivas que valoramos y luego fabulamos, convirtiéndolas en la historia, en una versión desde el punto de vista del ojo de Dios de lo que "realmente" pasó. Esta versión es falsa, una impostura imposible y encantadora, como esos cuadros medievales que nos muestran todas las etapas de la Pasión de Cristo sucediendo simultáneamente en distintas partes del lienzo. Pero aunque sabemos esto, debemos seguir creyendo que la verdad objetiva es alcanzable; o debemos creer que es alcanzable en un noventa y nueve por ciento; o, si no podemos creer esto, debemos creer que el cuarenta y tres por ciento de verdad objetiva es mejor que el cuarenta y uno. Debemos hacerlo así, porque si no, estamos perdidos, caemos en un relativismo seductor, valoramos la versión de un mentiroso tanto como la de otro mentiroso, nos rendimos ante la perplejidad, admitimos que el vencedor tiene derecho no sólo al expolio sino también a la verdad.”

La honestidad innegociable, mencionada previamente, que debe guiar a lxs historiadorxs, incluye en parte a sus propios juicios de valor e ideas. Si sabemos que cargamos con nuestra propia subjetividad, es necesario hacernos cargo de ella y no esconderla. Mejor exponerla, hacerla visible y no mirar hacia otro lado. Siempre teniendo claro que existe el límite que marqué previamente: los datos que encontramos y deducimos de las fuentes históricas, y la necesidad de explicar y entender los procesos históricos. Esta postura sobre una objetividad no imparcial de la historia, como menciona Adamovsky, ayudaría a que la historia no pierda su horizonte de compromiso con las trasformaciones que reclama el presente.

Popurrí

Segunda parte del newsletter de hoy, con un popurrí de noticias y debates relacionados con la historia.

Stayin' alive

A casi nueve años de su fallecimiento, se publica un nuevo libro de Eric Hobsbawm (por si no lo conocen, se los presento: el historiador, posiblemente, más leído del siglo XX). En esta oportunidad, la editorial Crítica publica Sobre el nacionalismo, un compilado de textos que tienen como eje uno de los fenómenos que más trabajó Hobsbawm. Sale en librerías el 29 de septiembre.

No es la primera publicación en este año sobre nuestro querido historiador rockstar: la editorial Crítica también editó la traducción de la biografía sobre Hobsbawm que escribió el historiador británico Richard Evans (autor de una abismal trilogía de libros sobre Hitler y el nazismo). A su vez, London Review of Books (LRB) subió a YouTube un documental audiovisual llamado Eric Hobsbawm: The Consolations of History, que repasa parte de la vida del célebre historiador marxista. Tiene de todo: nazis, persecución del servicio secreto británico, jazz, viajes a Argentina, y mucha rosca historiográfica. Lo bueno es que se puede ver gratis y tiene subtítulos en español.

Friends would be friends

Ya que hablamos de Eric, vamos a mencionarlo también a E.P., así no se pone celoso. El pasado sábado 28 de agosto se cumplieron 27 años desde que falleció Edward Palmer Thompson, otro de los grandes historiadores del siglo XX y parte de los autores -como Hobsbawm- conocidos como “historiadores marxistas británicos”. La revista Jacobin publicó un artículo que recorre parte de sus importantes contribuciones teóricas y políticas. Si algún desprevenidx no lo conoce, se lo recomiendo para saber un poco de su vida. Les comparto el final de la nota:

“Si queremos rescatar a Thompson de la “inmensa condescendencia de la posteridad”, debemos asumir que la lectura de sus obras es una forma de mantenerlo vivo. Sin embargo, creo que podemos, y debemos, apuntar más alto. Este rescate no puede reducirse al aspecto intelectual, por muy loable que sea. También debe centrarse en una trayectoria vital comprometida con el marxismo, con el antifascismo y con un socialismo humanista. Se trata también de que, en nuestro duro y angustioso presente, rescatemos las experiencias de la militancia y la disidencia, sin perder de vista la dedicación a la construcción de un proyecto socialista que nunca podrá venir de arriba hacia abajo, sino que debe construirse en las densas determinaciones de la vida cotidiana de los trabajadores. Un socialismo radicalmente democrático, ligado a la experiencia de los sujetos en lucha.”

Archivo bicentenario

El 28 de agosto también fue el aniversario número 200 del Archivo General de la Nación, fundado por Bernandino Rivadavia en 1821. Actualmente se está terminando la mudanza de sus fondos documentales a la nueva sede en Parque Patricios. Ante el bicentenario de la institución, Canal Encuentro estrenó el documental El refugio del tiempo. 200 años del AGN, para visibilizar el apasionante trabajo de sus trabajadorxs y la importancia de los archivos a la hora de reconstruir la historia. Recomiendo fuerte seguir las redes sociales del AGN, ya que siempre suben cosas interesantes (tienen Facebook, Twitter e Instagram).

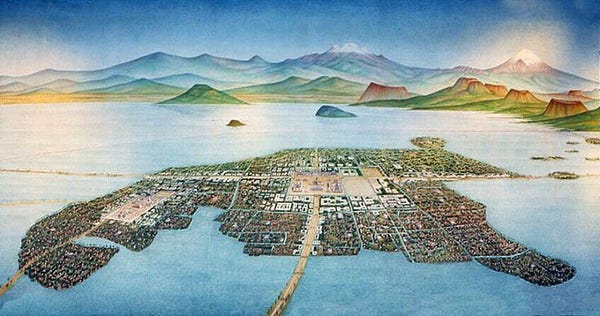

Cinco siglos igual

¿Se acuerdan que la vez pasada les comenté que desde Vox salieron a reivindicar la conquista española, a partir del aniversario de la caída de Tenochtitlan? Bueno, la polémica siguió. AMLO, presidente de México, salió a criticar a los sectores pro-hispanistas, incluido a un académico argentino, Marcelo Gullo (quien previamente había dicho que la idea de una conquista española de América era una fake news, ya que en realidad la liberó.). Las idas y vueltas siguieron, pero para eso recomiendo el siguiente hilo de Twitter de la historiadora Laura Sánchez para entender, de forma crítica, toda la controversia:

(En relación a lo que charlamos hoy, en una parte del hilo Sánchez expresa que “las historias más interesantes son las que nos hacen preguntas sobre el pasado y sobre el presente, y no las que emiten juicios y proclaman sentencias quinientos años después”).

Señores jueces, nunca más:

En otras noticias, comenzó el rodaje de la película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre (director de, por ejemplo, El estudiante y La cordillera). Dicho film va a tener como argumento el juicio a las juntas militares de la última dictadura cívico-militar durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En algún futuro envío tengo pensado escribir sobre cómo se relaciona la ciencia histórica con este tipo de imágenes audiovisuales que tratan de retratar el pasado. Por ahora, les dejo una foto del elenco para ir poniéndonos manijas, con Ricardo Darín y Peter Lanzani interpretando a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo. Se estrena el año que viene.

Romanos machirulos

Estudios arqueológicos sobre restos humanos de víctimas de la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d.C. descubrieron, luego de analizar los aminoácidos en los huesos de 17 esqueletos adultos, que los hombres accedían a una mejor alimentación que las mujeres en alimentos claves como el pescado (pueden insertar el meme de *pretend to be shocked* acá). Si, como te conté en la primera entrega, la historia se suele reescribir a medida que surgen nuevas preocupaciones en el presente, en los últimos años han existido grandes avances en los estudios históricos de género. También tengo planificado escribir una entrega de este newsletter sobre historia y género (ya es el tercer envío temático que prometo, parezco un políticx en campaña: ¿se viene el jingle de “Una Nueva Historia”?).

Todo es nazismo, Chiqui.

Como todo tiene que ver con todo, el meme anterior no fue lo primero que voy a decir sobre la diva. El sábado pasado a la noche volvió Mirtha Legrand, sus mesazas y sus polémicas. Para referirse a los supuestos adoctrinamientos K en los colegios, Mirtha fue contundente: “así empezó el nazismo”. Baby Etchecopar, su interlocutor, fue más allá: “no tiene que ver con Hitler, tiene que ver con la teoría goebbeliana” (sic).

Hay una mala costumbre en las discusiones políticas de ponerle “nazismo y fascismo” a cualquier cosa que no te guste (incluso en el último tiempo, personajes como Milei le dicen “socialista y comunista” a absolutamente todo). Uno de los peligros, más allá de las caracterizaciones equivocadas, es que usar nazismo o fascismo como sinónimos de adoctrinamiento, de dictadura o de lo que fuese, lleva a quitarle el significado histórico a procesos particulares. Por eso, y ya que hoy te mencione a Evans, te comparto esta nota que escribió en enero de este año, luego del asalto al Capitolio, explicando por qué Trump no es un fascista (el texto, originalmente en inglés, fue amablemente traducido por un colega historiador y publicado en la revista Huellas de Estados Unidos).

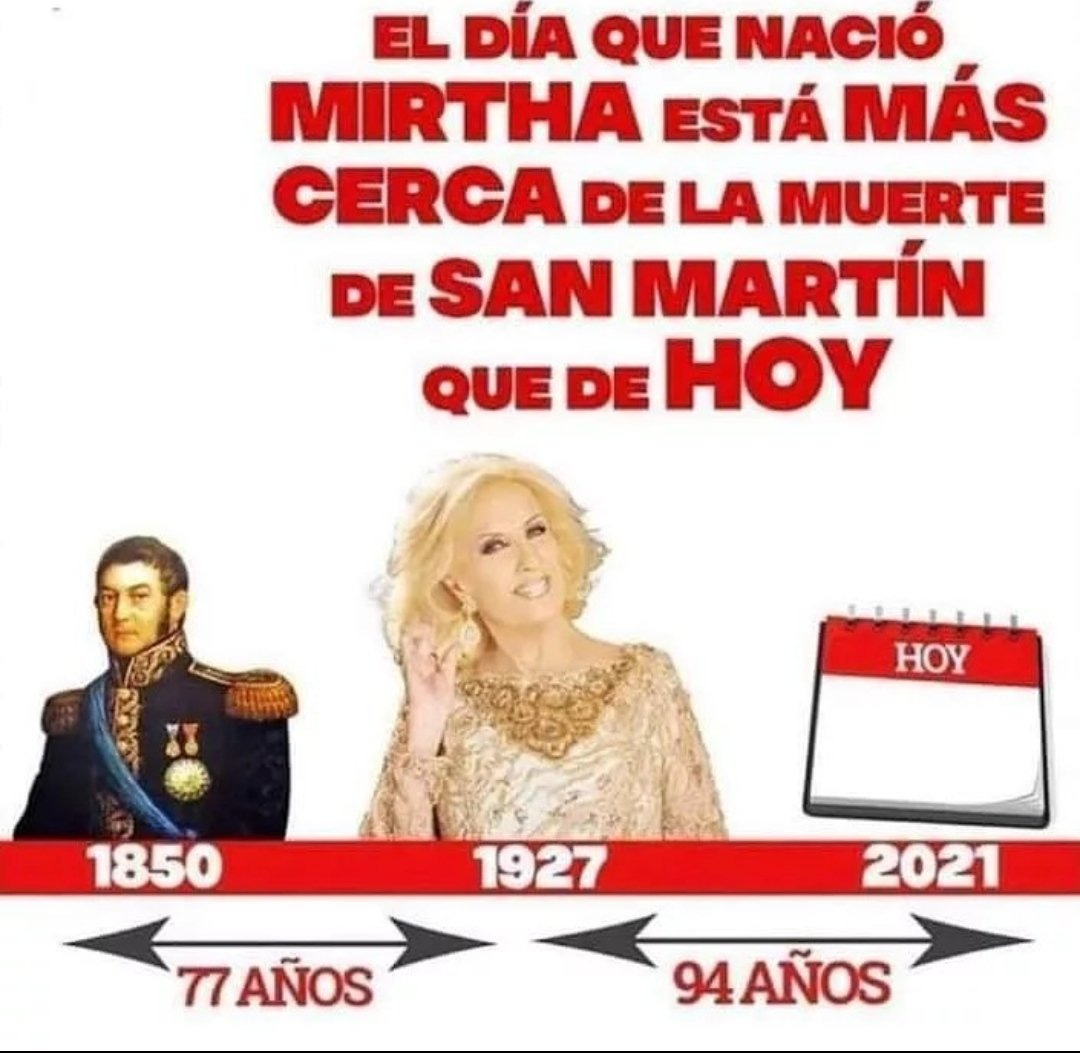

Ya que estamos hablando de Mirtha y que la vez pasada te compartí un par de cosas de San Martín, cerramos este popurrí con una novedosa mirada historiográfica que te va a dejar repensando muchas cosas:

Después de semejante revelación, no queda más para decir, así que vamos terminando con la edición de hoy. Soy consciente que en el popurrí subo muchas cosas para ver, leer y escuchar. No se preocupen: no tienen que entrar a cada link que comparto. Solamente les dejo atajos hacia contenido histórico.

A partir de los temas que voy abordando en estas entregas no busco inculcar mis puntos de vista sino, por el contrario, invitar al diálogo, a lecturas, a reflexiones y debates. Por eso, no se olviden que pueden responder este email y la seguimos por ahí.

Por último: si les gustó el envío de hoy lo pueden compartir en las redes.

La verdad, me entretengo mucho escribiendo el newsletter, así que espero que el sentimiento sea mutuo. Abrazo grande!

Santiago