¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Todo en orden?

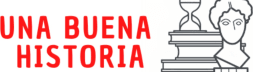

Yo acá, intentando lograr concentrarme para escribirte esta entrega, pero mi hermoso país hace todo lo posible para distraerme y hacerme actualizar twitter cada dos minutos. Pues, Argentina. Lo único que me da algo de consuelo es pensar en lxs guionistas de House of Cards, Game of Thrones, Borgen y todas esas series que buscan argumentos políticos con giros inesperados: si ven el libreto de la vida política de este país, van a tener miedo a ser despedidxs por tener poca imaginación.

Arranquemos con lo nuestro. Para la edición de hoy, en un primer momento, me tenté en escribirte sobre las dos décadas que se cumplieron el sábado pasado del atentado a las Torres Gemelas. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que era un tema que me desbordaba: muy reciente y a flor de piel todavía. No es porque hayan pasando veinte años “nada más”, eso me tiene sin cuidado. Lo digo porque es un proceso que todavía está muy abierto, más ahora que los talibanes recuperaron el control de Afganistán. Como la frase que le suelen adjudicar a Zhou Enlai, primer ministro de la China comunista entre 1949 y 1976, sobre el impacto de la Revolución Francesa: "es demasiado pronto para opinar algo". Por eso, desistí de concentrarme en el 11 de septiembre de 2001 pero se me ocurrió mantener el mismo día como eje: en diferentes años, sucedieron diferentes cosas que marcaron al 11 de septiembre como un día a conmemorar y debatir. Vamos por partes.

1888

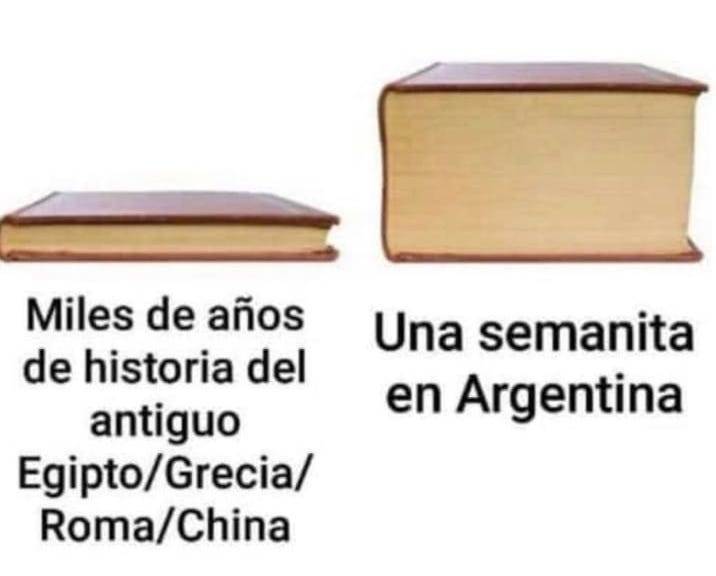

El primer contacto de cualquier niñx argentinx con un 11 de septiembre es a partir del Día del Maestro. En dicha fecha de 1888 falleció en Asunción del Paraguay Domingo Faustino Sarmiento, a los 77 años de edad. Su personaje no necesita presentación: escritor, político, educador y presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874. Dato de color: en esa época era una práctica común las fotografías post mortem, es decir, capturar una imagen de las personas recién fallecidas. Si el morbo te lo permite, pueden ver a Sarmiento posando para las cámaras después de pasar a mejor vida.

Hasta acá, no hay grandes novedades. Cuando nos cruzamos con calles y lugares del país que se llaman “Once de septiembre” (como la estación “Once”), tendemos a pensar que es un homenaje -uno más- al “padre del aula, Sarmiento inmortal”. Sin embargo, no siempre es así, sino que se suele recordar otro suceso.

1852

Dos cosas se suelen repetir de memoria en la historia escolar: en febrero de 1852 se dio la Batalla de Caseros, donde una gran coalición derrotó al ejército de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, provocando la caída de este. Al año siguiente, el 1 de mayo de 1853, los constituyentes de trece de las catorce provincias -sin Buenos Aires- firmaron la Constitución Argentina en la ciudad de Santa Fe, que establecía una república federal. Pero… ¿Por qué sin Buenos Aires? ¿No es que había sido derrotada? Falta un evento en el medio para que la historia adquiera sentido.

Tulio Halperín Donghi, para muchxs el historiador más importante que dio Argentina, escribió en su clásico libro Una nación para el desierto argentino (en realidad, era un prólogo de una compilación de fuentes sobre los proyectos de construcción del país, pero terminó editándose en forma de libro separado, pues Halperín) lo siguiente:

El 11 de setiembre de 1852, el día en que la ciudad y la provincia se alzaron contra su vencedor, es una fecha ya borrada de la memoria colectiva: es, sin embargo, la de una de las no muchas revoluciones argentinas que significaron un importante punto de inflexión en el desarrollo político del país.

¿Qué pasó, entonces, en ese 11 de septiembre de 1852? Ese día, se concretó una revolución y un golpe de Estado contra el gobierno que había impuesto Justo José de Urquiza en Buenos Aires. Sectores locales se levantaron en armas y lograron imponer un gobierno propio. De esta manera rechazaron el Acuerdo de San Nicolás que obligaba a Buenos Aires a aceptar la supremacía de Urquiza (quien se haría cargo del gobierno provisional), a poner los recursos de su aduana al servicio de la Confederación Argentina y a participar del Congreso Constituyente a ser celebrado en Santa Fe (jugando de visitante). Previamente, en junio de ese año, parte del arco político porteño se había opuesto a dicho acuerdo, por lo que Urquiza debió intervenir militarmente la provincia. Por lo tanto, las elites porteñas opositoras recurrieron a su última carta: el levantamiento armado. Aprovechando que Urquiza había viajado a Santa Fe para inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente, fuerzas militares tomaron la ciudad de Buenos Aires en la madrugada del 11 de septiembre, provocaron la huida del gobernador y nombraron nuevas autoridades provinciales. En esos años se destacaban distintas figuras políticas porteñas, como Bartolomé Mitre, Valentín Alsina, y Dalmacio Vélez Sarsfield.

La respuesta de Urquiza no se hizo esperar: ordenó un sitio a la ciudad al mando del coronel Lagos, pero luego de meses de resistencia por parte de Buenos Aires tuvieron que levantar el cercamiento militar. Se inició entonces un momento más de división interna de lo que posteriormente fue la Nación Argentina, con dos repúblicas diferenciadas: por un lado, la Confederación Argentina con su Constitución en 1853 y capital en Paraná; y por otro, el estado de Buenos Aires, que redactó su propia Constitución en 1854. El ingreso de Buenos Aires a la Confederación se dio recién en 1861, luego del triunfo del ejército porteño en la batalla de Pavón, que supo aprovechar el abandono de Urquiza y sus tropas de la contienda (me dan ganas de decir que al abandonar hizo la gran Boca Juniors pero en el newsletter anterior te escribí sobre la búsqueda de objetividad que debe guiar al historiadorx y perdería toda seriedad, así que todo bien lectorx bosterx, un abrazo fraternal). Como consecuencia de esto, la Nación Argentina unificada tendría como presidente a Bartolomé Mitre, desde 1862.

Dato de color #2: para conectar con la efeméride anterior, Halperín inicia ese libro con una frase única, bizarra y célebre entre historiadorxs: “En 1883, al echar una mirada sin embargo sombría sobre su Argentina, Sarmiento creía aún posible subraya la excepcionalidad de la más reciente historia argentina en el marco hispanoamericano.” AL ECHAR UNA MIRADA SIN EMBARGO SOMBRIA. Como se las mandaba el Don Tulio. El famoso era una joda y quedó.

Bueno, no me quiero seguir distrayendo del tema, volvamos a lo nuestro. En el siglo XXI, el 11/9 parece ser monopolizado por el recuerdo de un acontecimiento que estremeció al mundo: los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York.

2001

Mucho se publicaron en estos días sobre los veinte años del atentado. Ya advertí y me atajé de antemano de que es muy pronto para que yo saque conclusiones o reflexiones históricas sobre el suceso. Pero por suerte hay personas mucho más lúcidas que yo. A modo de popurrí, un repaso de cosas que me interesaron:

Panamá Revista sacó un completísimo dossier con veinte notas sobre el suceso: Los 20 del 11S. Hay varias notas para chusmear y leer.

La Nación publicó una selección de 100 fotos que retratan el fatídico día.

Este hilo de Julián Zícari explicando cómo repercutió el atentado en Argentina

Me surgió el interés de leer alguna reflexión de Pablo Pozzi, historiador argentino y militante de izquierda, que dictó la materia Historia de los Estados Unidos en la UBA hasta el 2019. Me puse a buscar y encontré una publicación suya en su muro de Facebook, donde dice lo siguiente:

Hoy la prensa del mundo, lacaya y discriminadora, se dedicó a recordar el ataque a las Torres Gemelas y al olvidar el nuevo aniversario del golpe en Chile. Notable porque este último desató una ofensiva de ultra derecha que cobró la vida de miles y miles de latinoamericanos, mientras que la primera cobró la vida de algunos cientos y le permitió a los norteamericanos reprimir por doquier, y lanzar invasiones en todo el mundo. Claro el gobierno de Salvador Allende, y la vía pacífica al socialismo, era un peligro claro e inminente, mientras que Mohammed Atta y sus colegas eran una mera excusa. Con esto no quiero decir que no importaban los muertos en las Torres Gemelas, si quiero decir que es tan importante un norteamericano muerto allí como un chileno asesinado en Chile por Pinochet. Con una diferencia: el chileno estaba luchando por un mundo mejor para toda la humanidad; mientras que el norteamericano probablemente trabajaba para una empresa que se dedicaba a saquear el mundo, y en particular a las naciones musulmanas. En Chile emergió el fascismo. En las Torres Gemelas cosecharon las semillas de odio que había plantado durante décadas. Salvador Allende supo morir por nuestros ideales, y por lo menos yo lo recuerdo con admiración y afecto. "Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre". Salvador Allende hasta la victoria siempre.

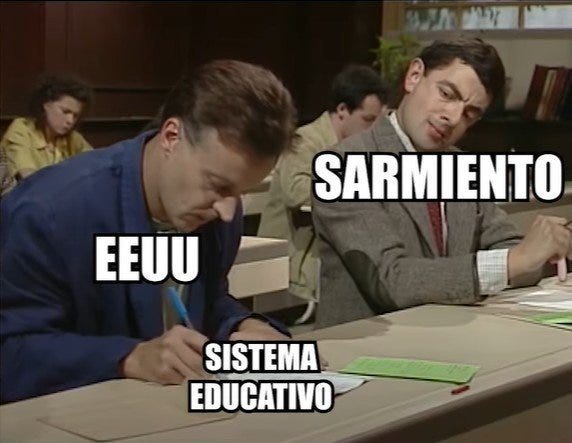

Las palabras de Pozzi no hicieron más que recordarme una inquietud propia de hace varios años: ¿Por qué no entender, también, el 11 de septiembre de 1973 como un atentado terrorista?

1973

El 9 de abril de 1961, una semana antes a la invasión de exiliados cubanos financiados por la CIA en la Bahía de Cochinos y de la declaración del carácter socialista de la Revolución cubana, Ernesto Che Guevara publicó en la revista Verde Olivo un artículo titulado Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo?. El título habla por sí solo. En un fragmento del mismo, el Che estudiaba la posibilidad del camino electoral como táctica revolucionaria. Sin negarla, lo veía una posibilidad remota y le encontraba una serie de problemas, por lo que advertía que:

Y cuando se habla de poder por vía electoral nuestra pregunta es siempre la misma: si un movimiento popular ocupa el gobierno de un país por amplia votación popular y resuelve, consecuentemente, iniciar las grandes transformaciones sociales que constituyen el programa por el cual triunfó, ¿no entraría en conflicto inmediatamente con las clases reaccionarias de ese país?, ¿no ha sido siempre el ejército el instrumento de opresión de esa clase? Si es así, es lógico razonar que ese ejército tomará el partido por su clase y entrará en conflicto con el gobierno constituido. Puede ser derribado ese gobierno mediante un golpe de estado más o menos incruento y volver a empezar el juego de nunca acabar; puede a su vez, el ejército opresor ser derrotado mediante la acción popular armada en apoyo a su gobierno; lo que nos parece difícil es que las fuerzas armadas acepten de buen grado reformas sociales profundas y se resignen, mansamente a su liquidación como casta.

Un 11 de septiembre, doce años después, su presagio se hacía realidad en tierras chilenas: las fuerzas armadas, con el general Augusto Pinochet a la cabeza y con el apoyo estadounidense, concretaba un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende y la Unión Popular. El experimento de la vía chilena -mediante elecciones- al socialismo terminaba. El presidente se atrincheraba en el Palacio de la Moneda, y pronunciaba su último discurso por radio para todo el pueblo chileno:

Sus últimas palabras fueron:

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

Allende había asegurado que “de La Moneda me sacan muerto, ni rendido ni exiliado”. Cumplió su palabra. No aceptó la oferta de una salida diplomática del país, agarró un fusil y combatió a los militares insurrectos mientras las fuerzas aéreas bombardeaban el Palacio. Cuando ya no quedaba margen para mantener la batalla, se quitó la vida con un fusil que le había regalado Fidel Castro.

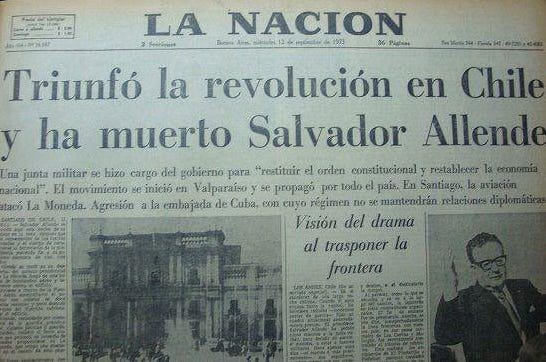

Les juro que hace tiempo intento no agarrármela más con los medios de comunicación, pero la tapa de La Nación luego del golpe fue muy fuerte:

Un gobierno que buscaba impulsar la revolución socialista desde las reglas de juego democráticas fue derrotada, según La Nación, por otra revolución: la de las armas, los asesinatos y la del experimento neoliberal de los Chicago Boys.

En la primera edición de este newsletter te quise convencer acerca de la intrínseca relación que tiene la historia con el presente. En pocos ejemplos queda esto más claro que en Chile: hoy en día se está debatiendo, en la Convención Constitucional votada en mayo de este año, una nueva constitución que reemplace la impuesta y heredada por Pinochet. Como decía la consigna de las masivas movilizaciones populares: “no son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al aumento de subte que desencadenó el estallido social en el 2019 y abrió el proceso -aún vigente- para la reelaboración de la Carta Magna.

Llevaría muchos párrafos explicar la vía chilena al socialismo y el golpe de Estado de Pinochet, y no quiero que esto se haga largo y tedioso. Así que, para no perder la costumbre, te recomiendo un par de notas que circularon estos días, por si te interesa el tema:

Revista Crisis recuperó un conjunto de testimonios en crudo de personas que vivieron en carne propia la siniestra jornada de 1973. Permite adentrarnos de lleno en esos años.

Tanya Garmer, profesora de Historia Internacional en la London School of Economics, publicó recientemente una nueva biografía de Beatriz Allende, revolucionaria chilena e hija del presidente. Esperamos por su traducción al español; mientras tanto, pueden leer esta entrevista donde la autora cuenta un poco de que se trata su libro. Garmer afirma que la figura de Beatriz Allende le “llamó la atención porque fue una mujer extraordinaria, que vivió una vida revolucionaria destacada cuando todavía era muy joven y que ocupó posiciones importantes. Sin embargo, no se había escrito nada sobre ella; Beatriz Allende era prácticamente invisible en los libros de historia”.

Una recomendación audiovisual: la clásica serie documental de la década del 70 titulada La batalla de Chile del director Patricio Guzmán. Cuenta con un excelente registro de imágenes de esos años. Tiene tres partes: La insurrección de la burguesía (1975), El golpe de estado (1976) y El poder popular (1979). Pudo ser estrenada en Chile recién con la vuelta de la democracia.

Anteayer, el 16 de septiembre se cumplieron 48 años de que el cantautor Víctor Jara sea asesinado en el Estadio de Chile (rebautizado hoy en día como Estadio Víctor Jara) por la dictadura de Pinochet -tan solo cinco días después del golpe de Estado-. Antes de ser fusilado, fue torturado, le rompieron los dedos y le cortaron la lengua para impedir que siga cantando y tocando música. Durante el secuestro compuso su último poema.

Popurrí:

Sé que esta vez la historia del día se mezcló con el formato popurrí, con muchos enlaces y recomendaciones. Así que esta vez, voy a procurar ser breve:

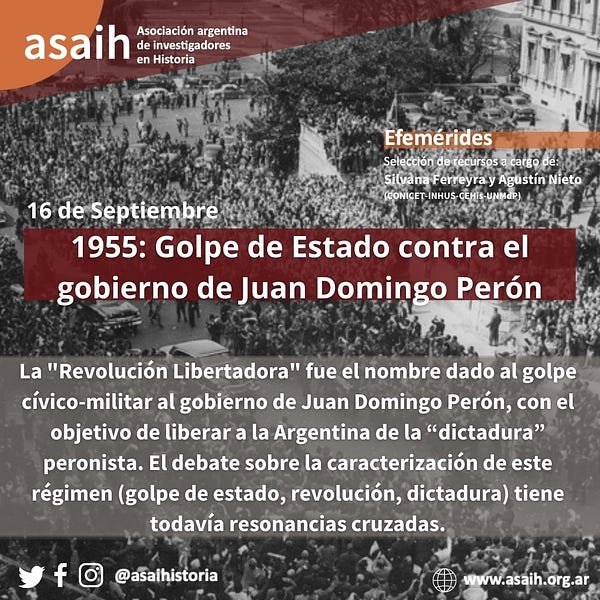

Otro aniversario: se cumplen 66 años de que un 16 de septiembre de 1955 se diera un golpe cívico-militar, autobautizado por propios como “Revolución Libertadora” o por ajenos como “Fusiladora”, que terminó con el gobierno de Juan Domingo Perón. Si te interesa el tema, podes mirar este hilo que publicó la Asociación Argentina de Investigadores en Historia con materiales y recursos sobre el tema:

En la primera edición te conté que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto a El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) están llevando adelante la labor de identificar los restos de soldados argentinos en el Cementerio de Darwin de las Islas Malvinas. Esta semana identificaron otros seis cuerpos. Pueden seguir las novedades en la cuenta de Twitter del EAAF.

Falleció en prisión Abimael Guzmán, fundador de la guerrilla peruana Sendero Luminoso. Te dejo esta crónica de cómo fue capturado en la década del 90. Teléfono, Netflix.

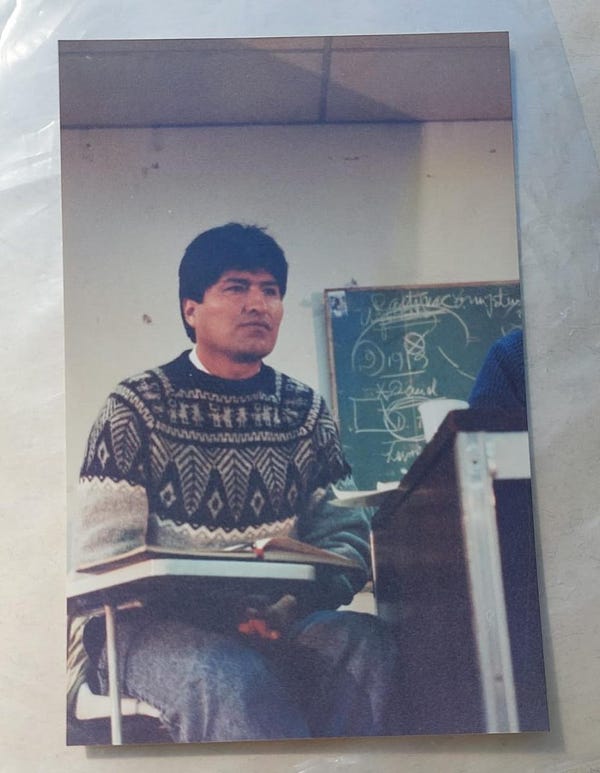

Para finalizar: se viralizó esta bella foto con una bella historia detrás: Evo Morales sentado en un banco del mítico (se pone de pie) Puán 480, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el año 1995.

Hasta acá llegamos por hoy. Terminamos una edición más de este newsletter, mezcolanza de memes, datos, hipervínculos e historias para pensar. Vuelvo con lo mismo de la vez pasada: SÉ QUE COMPARTO MUCHAS COSAS, no estás obligadx a abrir y ver todas. Como verás, la idea no es cerrarme a una idea sino abrir distintas miradas e información para que encuentres lo que te interese a vos. Ante cualquier cosa, la seguimos por email.

Por último, estoy contento de contarles que ya son más de 300 lxs suscriptorxs que reciben esta entrega en sus casillas de email. ¡Que Una Buena Historia no pare de crecer! Para eso, si te gustó el post de hoy, podes compartirlo en tus redes sociales o con tus conocidxs:

¡Abrazo grande!

Santiago