Volver al 2001

Edición dedicada en los 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001: entrevista especial a Julián Zícari.

Hola, ¿cómo andás?

En la última entrega de este newsletter te había adelantado cuál iba a ser el tema de hoy: el vigésimo aniversario de las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Te invito a que nos adentremos de tres maneras diferentes en aquellos días que marcaron a varias generaciones de argentinxs. Primero, con una breve contextualización de la época. Luego, buscando pensar el proceso histórico con mayor profundidad. Para eso, entrevisté al historiador Julián Zícari, uno de los principales especialistas sobre la temática en cuestión. Y finalmente te comparto una lista de las principales propuestas que circularon estos días para reflexionar sobre el aniversario. Sin más preámbulos, arrancamos.

Te recomiendo que abras este correo en el navegador para que puedas visualizarlo mejor

¿Qué fue el 2001?

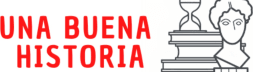

Nunca está de más volver a ciertos datos elementales de esos años para poder entender lo que fue una de las mayores crisis que haya vivido la Argentina. Primero, un punto central: es imposible comprender el 2001 sin remontarse a los años 90. En julio de 1989, Carlos Saúl Menem -candidato por el peronismo- llegaba a la presidencia de forma adelantada en medio de una profunda crisis económica, marcada por la hiperinflación: en ese año los precios aumentaron un 3.079,5% anual (¡!) y en 1990 un 2.314%. En ese contexto, Menem se plegó a las posturas neoliberales impulsadas desde el llamado “Consenso de Washington”, que proponía, entre otras medidas, la liberalización de los mercados y las inversiones, disminución del gasto público y los subsidios, privatización de las empresas estatales, y un largo etcétera en la misma sintonía de achicar al Estado y entregarse a la suerte de los mercados. En consonancia con esto, nombró a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía. Cavallo no era un desconocido: había sido el presidente del Banco Central en la última dictadura cívico militar durante 1982. La política que adoptó para ponerle fin a la inflación fue el emblema de los años noventa y uno de los ejes claves durante el 2001: la convertibilidad entre el peso argentino y el dólar estadounidense, conocido comúnmente como el uno a uno.

Damos un salto en el tiempo. En las elecciones presidenciales de 1999, el peronismo fue derrotado por la llamada Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación (una coalición entre el radicalismo y el Frepaso, un nuevo partido de centro-izquierda que había surgido en los noventa), lo que posibilitó la llegada del radical Fernando De la Rúa al poder. Si bien la campaña de la Alianza había estado centrada en las críticas al menemismo, especialmente a las facetas corruptas del gobierno, una de las promesas de campaña había sido no tocar la convertibilidad. La situación del país era crítica, ya que arrastraba meses de recesión económica, y no hizo más que empeorar. Como si fuera poco, la coalición de gobierno empezó a tambalear cuando Carlos “Chacho” Álvarez, el vicepresidente proveniente del Frepaso, renunció por el caso de las coimas en el Senado en octubre del 2000 (alegando que habían existido sobornos a opositores para que votaran a favor una ley de reforma laboral). Las medidas a las que recurría el gobierno eran más deuda y ajuste, un combo que únicamente podía significar una bomba de tiempo.

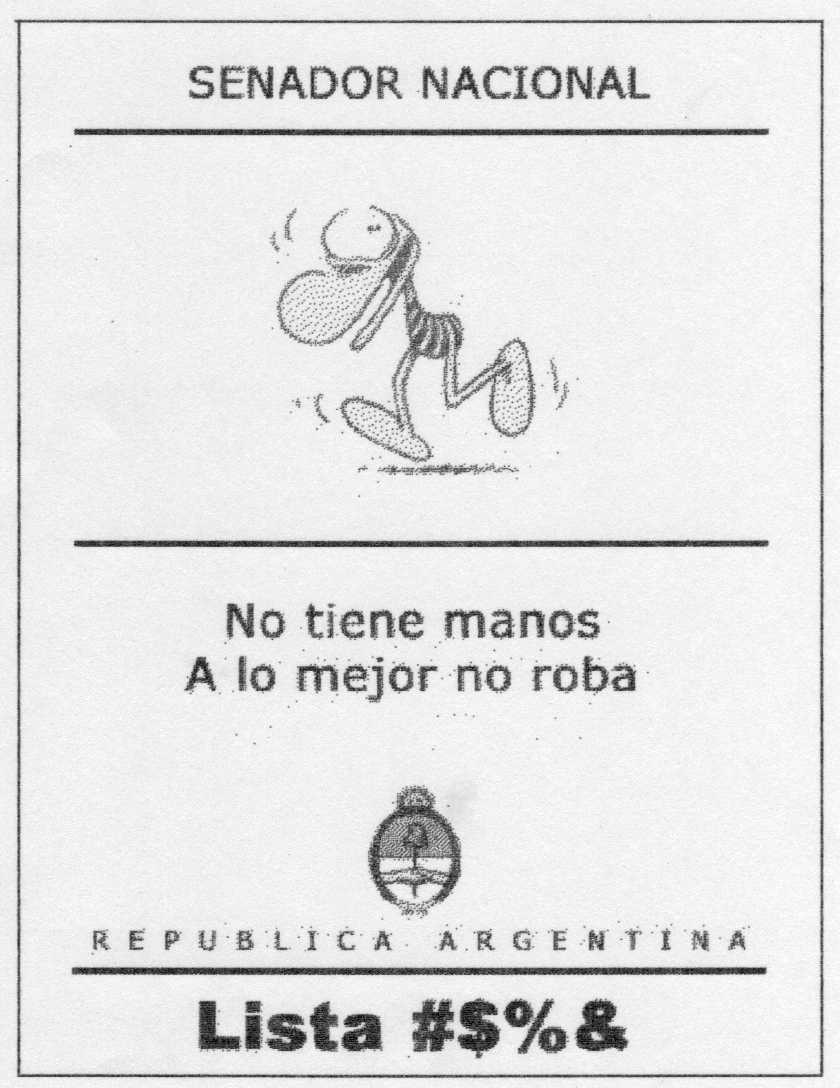

Diferentes sectores empresarios y buena parte del arco político proponían soluciones opuestas entre sí para salir de la crisis económica: mientras unos planteaban una devaluación del peso que pusiera fin a la convertibilidad, otros llamaban a profundizar el uno a uno a partir de dolarizar completamente la economía argentina. En marzo del 2001, en medio de la crisis, el gobierno radical fue a buscar al padre de la criatura para que salve al modelo: Domingo Cavallo volvió a ser el ministro de economía. En este contexto, la clase política también sufría la crisis. En las elecciones legislativas de octubre del 2001 el oficialismo sufrió una dura derrota (22% de los votos a nivel nacional, solo el 15% en la Provincia de Buenos Aires) y el Partido Justicialista pasó a controlar el Congreso. Pero la novedad fueron los altos niveles del voto bronca, ya que entre votos blancos y nulos llegaron a la impactante cifra del 24% (lo que representaba a más de 4 millones de personas). Por ejemplo, una de las formas de expresar el descontento era depositar dentro del sobre una feta de salame o una boleta de “Clemente”, la caricatura de Caloi. Otro dato relevante: si se sumarán todos los votos de los -siempre fragmentados- partidos de izquierda, se hubieran convertido en la primera minoría en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera llegamos a diciembre del 2001. Luego de años de políticas neoliberales, la situación del país era penosa: tres años de la economía en recesión sin parar (el PBI cayó un 4,4% ese 2001), 19% de desocupación (y otro 16% de subocupación; es decir, el 35% de la población tenía dificultades de empleo), 35,4% de pobreza (con los índices que usa actualmente el INDEC, la pobreza hubiera sido de 46% a finales del 2001 y alcanzado al 66% de los argentinos en el 2002) y niveles estratosféricos de deuda externa (cuando Adolfo Rodríguez Saá declaró el default, la deuda externa llegaba a 144.279 millones de dólares).

En este ambiente, el FMI se negó a otorgar un nuevo desembolso de dólares que necesitaba el país para continuar con sus cronogramas de pagos y, de última, con la convertibilidad. Ante esto, De la Rúa y Cavallo dieron un manotazo de ahogado para frenar la fuga de capitales: limitaron la extracción de depósitos bancarios a 250 pesos por semana. En criollo: el corralito. En una economía que no se había terminado de bancarizar y con altos niveles de trabajo informal, la medida significaba dejar a gran parte de la población sin sus ingresos (ante esto, las provincias recurrieron a bonos públicos o cuasimonedas para realizar los pagos y para lograr la circulación de dinero, así como las personas revivieron la práctica del trueque). Las respuestas de la población fueron variando: organizaciones sociales autoorganizadas respondieron con piquetes, las clases medias salieron con sus cacerolas, y muchos vecinos en diferentes sectores del país salieron a saquear los supermercados en busca de alimentos y productos básicos.

La situación escaló hasta llegar a las emblemáticas jornadas del 19 y 20 de diciembre. El resultado es conocido: las masivas movilizaciones a lo largo y ancho del país, la declaración del Estado de Sitio por parte del presidente, la renuncia de Cavallo, la resistencia popular y de las Madres de Plaza de Mayo a la represión policial, la renuncia de De la Rúa y su posterior escape mediante un helicóptero de la Casa Rosada, los famosos cinco presidentes en diez días que derivaron en la presidencia del peronista Eduardo Duhalde.

Todxs los argentinxs que vivieron esas jornadas fueron marcados por lo sucedido. La brutal represión a las movilizaciones y los saqueos dejaron 39 muertos. (Justo esta semana la Cámara de Casación confirmó las condenas a ex funcionarios por la represión de aquellas jornadas. Pero adiviná qué: ahora van a apelar a la Corte Suprema, por lo que todavía no irán presos. 20 años y contando.) Sin embargo, la crisis golpeó a muchas más personas de las que recibieron proyectiles esas jornadas. Un estudio de la Fundación Favaloro y la Universidad de Massachusetts publicado en el año 2005 revela que el deterioro de la infraestructura hospitalaria sumado al estrés y la depresión por la situación económica provocaron 30.000 infartos más que el promedio, 20.000 de ellos fatales.

¿Cómo aproximarse y entender una crisis tan compleja? Vamos a ir desglosando por partes.

Hacia una historia del 2001

¿Se puede acercarse al 2001 desde la historia, o todavía es muy pronto? Algunas miradas tradicionales advierten que hay que esperar 50 años antes de poder aproximarse como historiadorx a un hecho o proceso. Sin embargo, ese lapso se fue achicando en las últimas décadas, y existen importantes avances en lo que se denomina la “historia reciente”. Uno de los primeros historiadorxs que pensó al 2001, prácticamente sobre el correr de los acontecimientos, fue Raúl Fradkin. Investigador y profesor de enorme trayectoria, escribió una crónica de aquellas jornadas llamada “Cosecharás tu siembra. Notas sobre la rebelión popular argentina de diciembre 2001” (se puede leer acá). Si bien Fradkin se dedica a otro periodo histórico (el espacio rioplatense entre los siglos XVIII y XIX), una de las problemáticas centrales que investiga son las formas de movilización y resistencia popular en dicha época. Por eso, sus reflexiones cuentan con un ojo extremadamente agudo para poder entender al 2001 y a sus actores. Entre sus ideas centrales, postula que

“la crisis argentina hizo aflorar los males, deseos y anhelos de una sociedad resquebrajada y fragmentada por sucesivas derrotas, desilusiones y miserias. Es como si los frutos de una siembra persistente hubieran madurado y ahora que están allí, a la vista, pareciera que no habría otros posibles para cosechar. Una siembra que le debe mucho al gobierno de De la Rúa (para llamarlo de algún modo), el gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia (un nombre que hoy más que desilusionante suena directamente obsceno) que fue el hijo dilecto de la era menemista. Pero la siembra había empezado por lo menos desde el anterior colapso del gobierno radical de 1989 y su desenlace primordial, la convertibilidad y la apertura de la economía. Pero, también, los frutos provienen de una siembra más larga y persistente: la efectuada desde la crisis y profunda reestructuración de la sociedad argentina que se inició en 1975 y que trajo la dictadura más feroz que se haya conocido en el país y de la cual el actual sistema económico y la desprestigiada clase política es tanto su heredera y administradora más entusiasta que resignada como antes fue su cómplice.”

Años después, Julián Zícari abordó exhaustivamente el problema. Zícari es historiador pero con una formación mucho más amplia que le da una mirada interdisciplinaria a los problemas que estudia: Licenciado en Economía, Psicología, Historia y Filosofía, además de contar con un magíster en Historia Económica y un doctorado en Ciencias Sociales. Quien pudiera, ¿no? Sobre el 2001 en particular publicó un libro llamado “Camino al colapso. Cómo los argentinos llegamos al 2001”. Además, tiene otro libro llamado “Las crisis económicas argentinas. De Mitre a Macri”, donde analiza las 16 crisis económicas que sufrió el país entre 1860 y 2020. Para poder comprender al 2001 con mayor claridad y profundidad, decidí entrevistarlo y conversar con él (agradezco su gentileza por colaborar en esta edición).

Julián me cuenta que en 2001 estaba arrancando el CBC, dando sus primeros pasos en el ambiente universitario y académico. En ese mundo nuevo fue encontrando un montón de herramientas que le permitían pensar a la sociedad y a su propia realidad, lo que lo llevaba a estar día a día leyendo diarios para buscar entender lo que pasaba a su alrededor. Mientras más teorías veía en la facultad y más se iba acelerando el proceso del 2001, sentía que menos entendía y que estas teorías no lo ayudaban a comprender lo que estaba pasando. Ahí nació su fascinación por el 2001 y su búsqueda por entender a esa caótica crisis.

Para muchxs, el 2001 es un parteaguas en la historia argentina. Si Eric Hobsbawm planteaba la existencia de un corto siglo XX entre 1914 y 1991, podríamos decir que el siglo XXI empieza en la Argentina en el 2001. ¿O que terminó allí, ya que los lineamientos neoliberales planteados desde Estados Unidos fracasaron rotundamente primero en nuestro país? Arranquemos por el principio: ¿qué entendemos por neoliberalismo? En nuestra entrevista, Zícari lo definió como “la ideología de los sectores más ricos y concentrados para garantizar la desigualdad y llevar a cabo su programa de exclusión, de pobreza, de hambre, de desprotección del mercado interno, de olvidarse de la producción, la industria y de las mejoras sociales, de recortar derechos a los trabajadores, que hablan de flexibilidad y lo venden con eufemismos como modernismo o esfuerzo para crecer. El neoliberalismo siempre fue funcional a los actores concentrados y dominantes, y en el mundo generalmente se llevó a cabo, especialmente en la Argentina, con dictaduras militares a fuerza de violencia, sangre, represión y asesinatos. Esa mirada que se presenta como natural, pacifista y republicana del neoliberalismo trata de ocultar lo más violento y terrible que generan esas prácticas.”

Te queda claro a qué intereses responde el neoliberalismo, ¿no? Volvamos a la idea de pensar al 2001 como un parteaguas. Una de las frases a la que más solemos recurrir lxs historiadorxs es a hablar de continuidades y rupturas en los procesos históricos. En nuestra conversación, Zícari me advierte que muchas veces las rupturas son tan importantes que nos concentramos en ellas, pero que no hay que perder de vista las continuidades. En este sentido, señala que la crisis “no irrumpió de un día para el otro, sino que fue una larga gestación y acumulación. Convengamos que el 2001 no fue simplemente una crisis económica, una crisis política, una crisis social o una crisis institucional, sino que abarcó a todos estos ámbitos. Cada uno tenía su propia autonomía y su dinámica, pero a la vez se iba retroalimentando con los demás; entonces iba generando una lógica expansiva que finalmente detonó y fue tan conmovedor y trágica para todos”.

Uno de los aspectos que Zícari me señala para pensar al 2001 como un parteaguas es que “fue el momento donde de alguna manera se pierde de manera definitiva en la Argentina el miedo de la población a salir a la calle: de movilizar, de protestar, de hacerse ver. Me parece que es lo que termina de cerrar el ciclo represivo, de silencio y de miedo que habían inculcado las dictaduras previas, especialmente la última dictadura militar con el terrorismo de Estado”. Otro de los cambios que remarcó es que la crisis, a pesar de lo caótico y crudo que fue el sacudón político e institucional, se resolvió bastante rápido y relativamente bien a partir del buen funcionamiento de las instituciones. En esto, Zícari establece una comparación: “pensemos que otras sociedades por menos de eso hubieran terminado en fragmentación territorial, balcanización, crímenes represivos, genocidios, guerras civiles”. Y señala un dato interesante: para encontrar una crisis económica tan profunda y con tanta convulsión social sin que hubiesen intervenido las Fuerzas Armadas como actor político habría que remontarse a la crisis económica producto de la Primera Guerra Mundial o la crisis de 1890 que terminó con la presidencia de Juárez Celman.

La hecatombe política que significó el 2001 reformuló el sistema de partidos y las maneras de las personas de acercarse al mundo político. Sin embargo, en esto vuelven a aparecer las continuidades y rupturas. Zícari me señala que “en algunos aspectos fue un quiebre, porque aparentemente llega una nueva generación a gobernar, los gobernantes que se destacan en la década siguiente (Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió, Mauricio Macri) habían sido figuras muy periféricas del mundo político de la década del 90. Después del 2001 hubo cambios en las políticas económicas, por ejemplo, bajó el desempleo, el hambre y la pobreza; subieron los salarios; se recuperó el consumo; se terminaron con las políticas de endeudamiento y ajuste; hubo una integración latinoamericana; se modificó la Corte Suprema; se restauraron los juicios de la verdad, la memoria y la justicia”. Sin embargo, Zícari vuelve a advertir que los ciclos históricos, aun los más rupturistas, tienen grandes continuidades.

“Muchas de las figuras de los grandes elencos del 2001 se reciclaron y hoy están vivos: Patricia Bullrich [durante el gobierno de De la Rúa lideró los ministerios de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, y luego el Ministerio de Seguridad], Ricardo López Murphy [fue Ministro de Defensa, luego de Infraestructura y Vivienda, y por 15 días fue Ministro de Economía en marzo del 2001], Darío Lopérfido [era el Secretario de Cultura y Comunicación del gobierno de la Alianza], Hernán Lombardi [fue Secretario y luego Ministro de Turismo entre 1999 y el 2001], Oscar Aguad [fue Interventor federal de la ciudad de Corrientes y luego de la provincia durante el 2001], Gerardo Morales [Secretario de Desarrollo Social de la Nación Argentina entre 2000 y 2001], Horacio Rodríguez Larreta [en esos años fue Interventor del PAMI, luego presidió el instituto de previsión Social de la provincia de Buenos Aires y fue el director general de la DGI nacional dentro de la AFIP], Nicolas Dujovne [era el Representante del Ministro de Economía ante el Banco Central y Director de Papel Prensa], María Eugenia Vidal [en el ámbito público, trabajo en la ANSES y en el PAMI en aquellos años], y Federico Sturzenneger, que era el Secretario de Política Económica durante el 2001 y después Macri le dio el Banco Central. El macrismo representa, de alguna manera, el cierre definitivo del 2001 y también la apertura porque es revivir el retorno no solo del elenco que fue parte de la Alianza, sino a las mismas políticas de ajuste, desigualdad y endeudamiento, volver con el FMI y a someternos a los condicionamientos de las grandes potencias. Todas esas grandes figuras que estaban en el 2001 siguen presentes en el día de hoy. Uno podría decir, ¿cuánto aprendimos sobre esa fecha, así no lo volvemos a repetir?”

¿Por qué el 2001 es una fecha tan presente en el imaginario popular? Uno de los factores que Zícari señala es que tocó a todos los sectores sociales: bajos, medios y altos. Además, no se limitó a Buenos Aires sino que se dio por todo el país, donde los piquetes tuvieron un protagonismo muy importante. En esto hay que tener en cuenta las continuidades, ya que la mayoría de las movilizaciones y protestas sociales, con los piqueteros a la cabeza, durante la década de 1990 se había desarrollado en el llamado “interior” del país: como el Santiagazo en diciembre de 1993, los primeros piquetes y puebladas en Cutral-Có y Plaza Huincul (Neuquén) en 1996 o las resistencias populares en Mosconi y Tartagal (Salta).

También me señala que se despliegan nuevas formas de expresión, de protesta y de movilización: el voto bronca, los clubes de trueque, la emergencia de una defensa de la sociedad civil, los saqueos, el accionar del sindicalismo, las asambleas… En este punto, Zícari advierte que se les marca la cancha y la agenda a las derechas tradicionales, a la ortodoxia y al neoliberalismo, ya que hay ciertos límites que no pueden traspasar: “una marca fundamental del 2001 es que no se puede aplicar políticas de ajuste a gran escala, generar hambre, exclusión, desempleo, sin generar ninguna consecuencia social. Por supuesto que la imagen icónica es De la Rúa yéndose en helicóptero, o la represión y la resistencia popular en la Plaza de Mayo. Siempre está presente la posibilidad del helicóptero: la activación popular y tener en cuenta que no se puede pasar ciertos límites con los sectores populares fue uno de los grandes hitos del 2001”.

Otro de los puntos que quería conversar con Zícari eran las teorías e interpretaciones que buscaron explicar el estallido de la crisis. Julían me explica que “las teorías para entender el 2001 fueron muy variadas. Muchas enfatizaban cuestiones económicas, y dentro de estas hay de todo tipo: las ortodoxas se centraban en el déficit fiscal, otras le echaban la culpa al mega endeudamiento, otras al cambio de tendencia internacional, otras al FMI, otras a la contradicción y acumulación de problemas que significaba la convertibilidad como sistema económico, otra al quiebre de las elites de los grandes grupos económicos (mientras unos querían terminar con la convertibilidad y devaluar, otros querían dolarizar). Pero también hay otras más cercanas a las cuestiones sociales y políticas que piensan como la causa a las luchas sociales, el 2001 como el argentinazo. Otros piensan en las crisis de las instituciones, la fragmentación del peronismo y de la Alianza, la crisis de los liderazgos. También se piensa como una crisis de hegemonía en el sentido gramsciano”.

En estos años también ha circulado mucho la versión de que la crisis fue el resultado de una conspiración del peronismo que, entre otras maniobras, organizó los saqueos y la caída de De la Rúa. Sobre estos, Fradkin advierte en su escrito que el significado de la crisis “no puede ser visto solo como el resultado de la conspiración y la manipulación que si bien formaron parte del campo de fuerzas no pueden ser postuladas como claves explicativas únicas y menos predominantes”. También Zícari, en nuestra charla, me señaló que “los piquetes y los saqueos deben ser entendidos como parte del repertorio de la lucha popular. Generalmente se los malentiende, quitándole la autonomía, y no se trata de entenderse la profundidad y complejidad de ese fenómeno”. Sobre este tema en particular, Zícari busca derribar, en este hilo, el mito de que los saqueos estuvieron organizados por el peronismo.

En realidad, para entender al 2001 es necesario adoptar un enfoque de lo que se denomina “una historia desde abajo”, que no solamente se concentre en los grandes apellidos sino que tenga en cuenta la participación popular. En relación a esto, Fradkin destaca en su libro dos signos claves para entender la crisis: “por un lado, el activo rol femenino -que todas las crónicas periodísticas destacan- en la organización de los movimientos colectivos”. El papel primordial que tuvieron las mujeres en la resistencia y en las protestas fue analizado en trabajos como este de la historiadora Andrea Andujar. El otro signo clave que señala Fradkin es “la rapidez con que pequeños movimientos se transformaron en masivas acciones colectivas basadas en la acción directa”.

Cuando le pregunté a Zícari sobre el lugar de la participación popular en este proceso, no dudo en definir al 2001 como la movilización popular más grande de la historia del país. Si bien señala que se podría tener en cuenta algunas gestas previas, como el Cordobazo, el ciclo de movilización obrero-juveniles de finales de la década de 1960 y principios del 70, la semana trágica o incluso el 17 de octubre de 1945, el 2001 es superador. Esto se da porque

“implicó mayor cantidad de población y de sectores, fueron definitivamente los que torcieron el rumbo, los que pusieron en jaque a todo el sistema (a las instituciones, a la economía, a la política), buscaron construir nuevas voces. Esa rebelión popular fue clave para derrumbar al gobierno de la Alianza y poner fin a las políticas de ajuste del neoliberalismo. Aparte muchos en situaciones muy precarias y difíciles, como los sectores piqueteros en algunas ciudades (como en Mosconi, Salta) las gestas de lucha que han tenido han sido históricas; las muertes que se han generado en el 2001 de luchadores sociales que entregaron su vida por transformar el país y modificarlo; la épica lucha que se plasmó en la Plaza de Mayo, o la movilización del 19 de diciembre. De esta manera, el 2001 es el terreno más fértil para pensar las luchas de los sectores populares, de la identidad y de la dignidad de los pueblos”.

De esta manera, el 2001 fue uno de esos eventos que nos demuestra que la historia no la hacen solo los “grandes hombres” sino que la acción de las personas organizadas, de cada hombre y de cada mujer, son claves para entender el devenir histórico.

Bonus track: recomendaciones 2001

Para cerrar con el tema del 2001, no quería dejar de hacerte una lista con las novedades que salieron en estos días relacionadas con la efeméride de la crisis. Hay de todo: documentales, películas, muestras fotográficas, cuentas de twitter, libros, podcast y dossiers.

Ya te había recomendado la cuenta de Twitter de @Soyel2001, que subía noticias e información de cada día, en tiempo real, de ese histórico 2001. A la movida se sumó el medio Corta, y lanzaron juntos una nueva cuenta con la misma idea: @Diciembre_2001. Mañana 19 y el 20 van a ser para scrollear fuerte con todo lo que compartan.

Hasta el 16 de enero la Casa Nacional del Bicentenario presentará una exposición de fotografías y videos sobre las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Sobre la cobertura fotográfica y periodística de aquellos días se publicó esta crónica en Revista Anfibia.

Esta semana se lanzó el libro “2001, una crisis cantada”, compilado por Martín Liut y con la colaboración de varixs autores. El libro “se propone indagar de qué maneras la música argentina primero anticipó, luego participó y finalmente asimiló una crisis de alcance nacional cuyos contornos temporales son difusos”. Para eso, cada capítulo analiza una canción específica. Si me preguntas a mí qué canción me hace acordar al 2001 y el “que se vayan todos”, es imposible no pensar en Sr. Cobranza, compuesta por Las Manos de Filippi e inmortalizada por la interpretación de La Bersuit Vergarabat.

Star+ estrenará la serie "Diciembre 2001", producida por National Geographic y dirigida por Benjamin Ávila (director de Infancia clandestina). Pueden ver un trailer acá.

Se lanzó hace unos días el documental “2001: el año del Corralito” elaborado por History Channel y narrado en off por Ricardo Darin. Lo vi y, si bien tiene la ventaja de los testimonios de los protagonistas de aquellas jornadas, carece de mayor profundidad de análisis para explicar cómo se llegó a la crisis y desatiende la actuación de los sectores populares. Spoiler: Cavallo dice que el corralito solamente perjudicó a los “narcotraficantes” (sic) y que lo único que se logró en esos días fue tirar por la borda todos sus logros de los años previos. En fin…

Otra película documental que se estrena estos días es “Diciembre”, dirigida por Alejandro Bercovich y César González. La misma busca contar la crisis desde tres puntos de vista diferentes: desde arriba, desde la calle y desde abajo. El trailer lo encuentran acá. Se va a proyectar este domingo 19 de diciembre a las 16 horas en Plaza de Mayo, en el marco de un festival organizado por el Frente Patria Grande.

Recomiendo fuertemente el podcast “Estado de sitio”, elaborado por el Colectivo la Tribu. Son tres capítulos de menos de media hora cada uno, que se concentran en diferentes momentos de la crisis: los antecedentes de la década del 90, las jornadas de diciembre del 2001, y la organización popular durante el año 2002. El principal logro de este trabajo es su interesante trabajo de archivo de la FM La Tribu, recuperando voces que no suelen estar presentes en los medios hegemónicos.

Prestar atención a las entregas especiales y dossiers que irán publicando cada medio. Por ejemplo, Le Monde Diplomatique junto a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM lanzaron “2001-2021. Tan lejos, tan cerca”, una edición especial dedicada al 2001; Cenital realizó un dossier titulado “¿Por qué pasó el 2001?” con interesantes entrevistas a algunos de lxs protagonistas de la fecha, buscando entender cómo se llegó a la crisis; y Revista Crisis publicó “Hay un nuevo fondo” un número dedicado al 2001. A estar atentxs a ver qué más va apareciendo.

Hasta acá, todas novedades de estos días. Si te interesan producciones más clásicas de este proceso, te recomiendo el documental “Memorias del Saqueo”, del gran Pino Solanas, para entender los problemas económicos y sociales iniciados en la dictadura cívico militar de 1976 y que terminaron derivando en la crisis del 2001; y el libro “La Comuna de Buenos Aires. Relatos a pie del 2001” de María Moreno, una selección de crónicas de aquellas jornadas históricas.

Cuando terminaba de corregir esta entrega, me enteré de la triste noticia del fallecimiento de José Pablo Feinmann. Nos deja todos sus libros y sus ideas para seguir entendiendo esta compleja realidad que nos toca vivir. Ya que hoy nos centramos en el 2001, te dejo un texto que escribió en el año 2002 titulado “Filosofía de la asamblea popular”, donde reflexiona sobre esta forma particular de organización popular que se extendió a partir de la crisis. Una joyita para pensar las democracias contemporáneas: la burguesa-oligárquica y la popular.

Popurrí

Más allá de que esta edición se centra en el 2001, no quería dejar de compartirte -brevemente- algunas noticias de esta semana en el clásico #popurrí

Excelente movida institucional de Racing Club: le restituyeron su carnet de asociados a 46 socios y socias desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.

Encontraron un resto fósil de un esqueleto humano de la época romana con un clavo atravesado en el talón. Definieron al descubrimiento como la mayor evidencia hasta el momento de una crucifixión en el territorio del Reino Unido.

En el envío anterior te conté de dos libros recientes relacionados con la URSS, al cumplirse 30 años de su desintegración a finales de 1991. Esta nota te cuenta qué pasó con cada una de las 15 repúblicas soviéticas que se conformaron luego de la caída del gigante soviético. Te cuento mis dos favoritas: Transnistria, dentro de Moldavia, porque todavía siguen flasheando que la URSS existe (lo cuenta Periodistán en este hilo); y Kirguistán, porque está rodeada de muchas montañas y eso me encanta.

Seguimos con los aniversarios, el último de hoy: se cumple el centenario de los hechos de la “Patagonia Rebelde”, cuando el Ejército Nacional, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, fusiló a más de mil militantes anarcosindicalistas que reclamaban por mejores condiciones de vida y trabajo. El historiador Marcelo Larraquy publicó una crónica donde te cuenta el trasfondo de los hechos, la historia de Héctor Benigno Varela -el general que se hizo cargo de la orden de represión- y de Kurt Wilckens, un militante anarquista alemán que un par años después se vengó y asesinó a Varela (tiene dos partes: acá los links de la primera y la segunda). Sobre este tema es lectura obligada el libro “La Patagonia Rebelde” de Osvaldo Bayer. El mismo Bayer fue guionista de la película homónima de 1974 dirigida por Héctor Olivera y protagonizada por Héctor Alterio, Federico Luppi, Pepe Soriano y Luis Brandoni.

Hasta acá llegamos por hoy. Hoy te compartí más enlaces de lo habitual, pero el 2001 lo amerita. Además, se vienen las vacaciones y vas a tener tiempo para ponerte al día con las cosas que te hayan interesado.

Hablando de vacaciones… en este preciso instante te aviso que esta es la última entrega de este año. Dentro de dos sábados va a ser 1 de enero del 2022 (¡qué rápido pasó!), y ya arreglé las vacaciones con mi patrón (es decir, conmigo mismo). Durante el mes de enero no vas a recibir mis correos, pero te prometo que a principios de febrero nos vamos a reencontrar. También quedan subidas cada uno de los posts en el archivo de la página web, así que podés seguir leyendo allí todo lo que te compartí este tiempo.

Este fue el décimo envío de Una Buena Historia en este año. Agradezco muchísimo a cada unx de los que se suscribieron, me comentaron y compartieron cada entrega, y se entusiasmaron con la propuesta. Realmente yo disfruto mucho de cada correo que te escribo, así que el año que viene volvemos recargados para seguir compartiendo buenas historias.

Como siempre, podés responderme este correo para contarme qué te pareció lo que te escribí hoy, para seguir debatiendo algún tema o para cualquier devolución en general. Siempre vienen bien.

Recordá, como te suelo pedir, que si te gustó lo que leíste hoy compartas este posteo en alguna de tus redes sociales o se lo envíes a quien sepas que le puede interesar.

¡Que tengas unas felices fiestas y un bello año nuevo!

Abrazo, nos estamos leyendo.

Santiago