Anatomía del Juicio a las Juntas

Un repaso de cómo se llegó a enjuiciar a las Juntas Militares de la última dictadura argentina

Hola, ¿cómo estás?

Yo estoy entre manijas: el jueves a la noche fui a ver el bellísimo show del inigualable Fito Páez por los 30 años de El amor después del amor, el disco más vendido de la historia argentina. Encima ahora sale su autobiografía sobre los primeros años de su vida. Pero yendo a las cuestiones relacionadas con la historia que nos convocan a este newsletter, también estoy ansioso por ir al cine la semana que viene a ver la película Argentina, 1985. La demora responde a que pocos cines proyectarán la película, ya que existieron conflictos con Amazon Prime Video por sus derechos (en esta plataforma se estrenará el próximo 21 de octubre). Pero las ganas de verla y discutirla están intactas. El argumento de la película se centra en una historia real: la labor de Julio César Strassera, Luis Moreno Ocampo y su equipo de abogados para llevar al banquillo y enjuiciar a las Juntas Militares que gobernaron el país durante la última dictadura a través del terrorismo de Estado. Si estás suscriptx a este newsletter desde las primeras semanas quizás te acuerdes que en la segunda entrega te compartí la noticia de que había empezado el rodaje de la película (inserte aviso con voz de locutorx que diga: las noticias relacionadas con la historia, siempre primero en “Una Buena Historia”).

En ese segundo envío también te comentaba que tenía “pensado escribir sobre cómo se relaciona la ciencia histórica con este tipo de imágenes audiovisuales que tratan de retratar el pasado”: ya no es más una promesa porque esa entrega newsletter ya salió este año, cuando vimos la relación entre cine e historia. Pero hoy el foco va a ser diferente: como todavía no vi la película, claramente no voy a opinar sobre la misma. En cambio, en la edición de hoy te voy a contar cómo se llegó al Juicio a las Juntas. Una especie de todo lo que usted siempre quiso saber sobre el enjuiciamiento a los militares en la Argentina y nunca te atreviste a preguntar. Arrancamos.

El ascenso de Alfonsín

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como nuevo presidente de la Argentina, luego de ganar las elecciones como candidato de la Unión Cívica Radical. Finalizaban los años más cruentos de la historia Argentina, donde la dictadura cívico-militar había llevado a cabo el Terrorismo de Estado contra cualquier forma de disidencia y, a la vez, a través de un programa de reformas económicas, había deteriorado gravemente la estructura socioeconómica nacional. Analizar las elecciones de 1983 nos llevaría otra entrega entera, por no decir varias. Pero quiero destacar un par de puntos acá para entender el contexto. Primero, el tema de los derechos humanos no definió las elecciones, como se suele creer. Esto ha sido señalado, por ejemplo, en diversos trabajos de Marina Franco, una de las historiadoras más importantes del país en cuestiones de historia reciente y violencia política. En su libro El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983) -cuya lectura recomiendo-, Franco destaca que otros factores pesaban más en la opinión pública esos años, como la crisis económica. En ese sentido, la autora demuestra cómo progresivamente la cuestión de la represión militar, lxs desaparecidxs y los derechos humanos se fueron transformando en temas centrales en la discusión pública; especialmente a partir de la incansable labor de los organismos de derechos humanos.

Sin embargo, eso no significa que estos temas no hayan sido importantes en las elecciones de 1983. Una visión, un poco maniquea y simplificadora, plantea que el justicialismo se oponía a enjuiciar a los militares y el radicalismo impulsaba los futuros juicios. Perdón por las palabras que voy a escribirte a continuación, pero sí, #esmáscomplejo. Para que entiendas esto, tenemos que detenernos en las particulares circunstancias que cada uno de estos partidos estaba viviendo. Por el lado del peronismo, se daba prácticamente por descontado el triunfo en las elecciones: el peronismo jamás había perdido una elección presidencial sin proscripción. Ese invicto lo perdió la noche del 30 de octubre de 1983 a manos de Alfonsín. Por lo tanto, las iniciativas de sus candidatos previo a las elecciones deben leerse no tanto en clave de promesas de campaña para ganarse al electorado, sino de políticos que se consideraban ya ganadores yestaban considerando los pasos a seguir (en este caso, ganar gobernabilidad). Es en este sentido que el candidato a presidente por el Partido Justicialista, Ítalo Luder, buscó no polarizar con los militares y validar la ley de autoamnistía que las Fuerzas Armadas había promulgado en 1983. La idea no era nueva, sino que se venía planteando desde hace varios años el plan de -en los términos de los militares- “no revisar el pasado ni la lucha antisubversiva”. Sin embargo, la postura no era homogénea dentro del justicialismo. Por ejemplo, el candidato a vicepresidente, Deolindo Bittel, fue uno de los pocos políticos que se había mostrado en los años previos a favor de revisar la acción represiva de los militares.

El otro dirigente político importante de los, insisto, pocos que se había mostrado preocupado por la cuestión de la represión y lxs desaparecidxs durante los años de la dictadura fue el propio Raúl Alfonsín. Sin embargo, hay que entender que llegó a ser candidato a presidente por cuestiones un tanto fortuitas. En septiembre de 1981 había fallecido Ricardo Balbín, el longevo líder del radicalismo que, a la vez, era la figura política de prominencia que se mostraba más a favor de llegar a algún tipo de convergencia cívico-militar. Su muerte dejó un vacío de poder dentro del partido que fue rápidamente aprovechado por Alfonsín, quien, a través de su línea interna de la UCR (el Movimiento de Renovación y Cambio) logró ser presidente del partido y luego candidato a presidente. Es más, el otro precandidato radical (quizás te suene el nombre, un tal Fernando De la Rúa) se bajó de la contienda porque entendía que era imposible competir en una interna contra él por el gran apoyo que recibía Alfonsín.

Bueno te dije que no te quería describir toda la campaña electoral y es literal lo que estoy haciendo. Voy al grano. Ya siendo candidato, Alfonsín (asesorado por un equipo de ilustres juristas) se mostró en contra de la autoamnistía militar y planteó su idea de enjuiciar a los militares que habían encabezado la represión ilegal a partir de una fórmula de justicia que consistía en distinguir responsabilidades entre los militares que habían ordenado la represión, aquellos que simplemente habían cumplido órdenes y los que cumpliendo órdenes se habían excedido en el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, fue mayor el impacto público que causó la denuncia de Alfonsín sobre la existencia de un supuesto acuerdo entre el sindicalismo peronista y los militares para dejar atrás los crímenes de la dictadura saliente a cambio de mayor gobernabilidad. Pero, como señalamos, la campaña de Alfonsín fue mucho más allá de la cuestión de los derechos humanos: logró disputarle la calle y el apoyo popular al peronismo, postulándose como el garante de la democracia. Si la Juventud Peronista postulaba que “Somos la Rabia”, el radicalismo diría que “Somos la Vida”; si el candidato a gobernador de Buenos Aires, Herminio Iglesias, quemó un cajón con los emblemas de la UCR, Alfonsín cerraba cada acto recitando el preámbulo de la Constitución. (Aclaración necesaria: la quema del famoso cajón de Herminio no definió la elección, como muchxs suelen creer. Es más, la foto del hecho recién salió publicada la semana siguiente a las elecciones en la revista Gente). De esta forma, Alfonsín se coronaba presidente y se encargaba de llevar adelante la transición hacia la democracia. La cuestión ahora era cómo llevar a la práctica su fórmula de justicia.

¿Cómo enjuiciar a los militares?

Nosotros ya conocemos el diario del lunes, y sabemos que la nueva etapa democrática que se abrió en la Argentina en 1983 llega hasta el día de hoy. Sin embargo, los actores de ese momento no tenían tan en claro este panorama, y temían por un nuevo golpe de Estado. Es por eso que Alfonsín apostó por integrar a los militares al sistema democrático al mismo tiempo que juzgaba a sus cúpulas, para cumplir su promesa de campaña. En ese sentido, la primera fórmula de justicia por la que apostó Alfonsín fue por la autodepuración militar, es decir, que sea la propia justicia castrense la que juzgue a las Juntas Militares. A los pocos días de asumir, Alfonsín puso manos a la obra. El 13 de diciembre de 1983, a través del decreto número 158/83 ordenó el arresto y procesamiento de los de las tres primeras juntas militares por los delitos de homicidio, secuestro y tortura. En ese gesto, Alfonsín se mostró un paso adelante de la sociedad, ya que pocos imaginaban meses atrás a los militares realmente sentados en el banquillo de los acusados. A la vez, ordenó la el procesamiento penal de los líderes de las organizaciones guerrilleras (cómo Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Enrique Gorriarán Merlo). De esta forma, buscaba presentar el enjuiciamiento a los militares como parte de un proceso más amplio de justicia que no se reducía a una “campaña antimilitar”, sino que también buscaba responsabilizar a las organizaciones armadas. De esta manera, el propio Alfonsín reproducía una teoría de los dos demonios (digo una teoría a propósito, ya que la propia Marina Franco ha señalado que no existe una sola teoría de los demonios sino varias).

Para que el proceso judicial contra los militares avanzara, Alfonsín necesitaba dos disposiciones legales del Congreso. La primera tuvo lugar el 29 de diciembre de 1983, cuando el Congreso Nacional derogó la Ley de Pacificación Nacional, más conocida como ley de autoamnistía, que había impuesto las Fuerzas Armadas antes de abandonar el poder. Más complicada fue la segunda parte, la relativa a la legislación y normativas a partir de las cuales se llevarían a cabo las persecuciones ordenadas por el Poder Ejecutivo. Para eso era central la Reforma del Código Militar (ley 23.049), que debía señalar cómo se llevarían a cabo los juicios contra las Juntas Militares. La idea del oficialismo era que el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lleve adelante los juicios en una primera instancia, para que luego exista una instancia de apelación automática en tribunales civiles. A su vez, la ley habilitaba a los tribunales civiles a hacerse cargo del proceso judicial si la corte militar demoraba más de seis meses en llevarlos a cabo. Ahora bien, ¿cómo establecer los niveles de responsabilidad? La fórmula sostenida por el radicalismo para resolver esa pregunta consistió en establecer que “se presumirá, salvo prueba en contrario, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida”. En la práctica, esto dejaría muchísimos crímenes sin justicia, ya que abría mucho el paraguas para determinar lo que entendía como la obediencia debida de los militares subordinados. Sin embargo, el oficialismo sufrió un traspié cuando la ley se trató en el Congreso, por el hecho de que, por presión de los organismos de derechos humanos y de los propios partidos políticos, se modificó la fórmula original: por pedido del senador neuquino Elías Sapag, se estableció que “se podrá presumir, salvo evidencia en contrario, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o aberrantes”. ¿Cuántos de los crímenes cometidos por la última dictadura no eran un hecho atroz o aberrante? Muy pocos. De esta manera, la reducción inicial del número de militares a ser procesados quedaba descartada. A la vez, la posible ampliación del número de militares a ser juzgados comenzó a causar incertidumbre y preocupación entre los miembros de las Fuerzas Armadas. La cuestión, más abierta que nunca.

Al mismo tiempo, comenzó a revelarse más abiertamente la verdad sobre la represión militar. El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín dictó el Decreto N° 187/1983, que creaba la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Si bien la misma no tenía facultades judiciales sobre la cuestión, cumpliría la función de aportar información clave a la hora de enjuiciar a los militares. Cuando se conformó existió una polémica por la composición de la misma: el radicalismo quería una comisión especial compuesta por personalidades destacadas del país (como Ernesto Sábato, René Favaloro y Magdalena Ruiz Guiñazú); mientras que el peronismo y la mayoría de los organismos de derechos humanos pretendía una comisión bicameral. Las funciones de la CONADEP serían, según la ley, las siguientes:

a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la Justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos; b) Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización; c) Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores; d) Denunciar a la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer; e) Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.

Las investigaciones, declaraciones y conclusiones de la CONADEP abrieron una verdadera caja de pandora: mostró a la sociedad la verdadera cara del horror de la dictadura. En julio de 1984 se emitió por televisión abierta un avance de los informes de la comisión (lo que incluyó las palabras introductorias de Antonio Tróccoli, Ministro del Interior de Alfonsín, resaltando también los delitos de la "subversión", para intentar calmar los enojos militares). Luego de los 180 días que dictaba la ley, el 20 de septiembre Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, entregó a Alfonsín el informe final de la Comisión. El presidente decidió publicarlo en forma de libro a través de la editorial universitaria EUDEBA. El libro, titulado “Nunca más: informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” marcó un antes y después en la cuestión. Si la fórmula alfonsinista de enjuiciar a las Juntas Militares era, valga la redundancia, “radical” en diciembre de 1983, tras el Nunca Más respondía a los reclamos de la sociedad argentina.

Sin embargo, en esos mismos meses la estrategia oficialista de autodepuración militar fracasó. Cinco días después de la entrega del informe final de la CONADEP, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas llegó a la conclusión de que las órdenes de las Juntas Militares eran legítimas, por lo que se negaba a juzgar a las cúpulas castrenses. Cómo establecía la ley previa, existiría una instancia de apelación civil. En ese contexto es que la Cámara Federal de Buenos Aires decidió, el 4 de octubre de 1984, hacerse cargo del enjuiciamiento a las juntas militares. Es en este momento donde, como señalan los autores Acuña y Smulovitz, el Poder Judicial comienza a ser un actor autónomo, logrando que prime la lógica jurídica por sobre la política.

1985: El Juicio a las Juntas

El 22 de abril de 1985 comenzaron las audiencias públicas del Juicio a las primeras tres Juntas Militares. El fiscal que llevó adelante el caso fue Julio César Strassera junto al fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo (ahora serán para muchos simplemente Darín y Lanzani). Los seis jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que juzgaron a las primeras tres Juntas Militares fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio. Se presentaron más de nueve mil causas con su documentación correspondiente sobre delitos cometidos durante la última dictadura, a partir de una intensa labor de recopilación de testimonios y casos a lo largo y ancho del país. De todas ellas, los fiscales decidieron tratar 709 casos por considerarlos paradigmáticos y significativos; de los cuales el tribunal decidió analizar únicamente 280 y descartar los otros 427 por “sobreabundancia de pruebas”. Para no marearte entre tanto número, lo podés ver en estos gráficos que armaron desde el CELS:

Desde abril de ese año, 883 personas dieron testimonio del horror: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, robo y apropiación de bebés... Durante esos meses de 1985 la sociedad argentina siguió de cerca cada día del juicio, conociendo cada una de las atrocidades cometidas. El alegato final de Strassera es histórico, y nunca está de más volver a verlo: ese “Señores jueces, Nunca Más” que, como bien dijo, le pertenece a todo el pueblo argentino. Una de las cosas que, debo confesar, más me gusta, es el quilombo que armó el público después de escuchar esas palabras, en la cara de esos malditos dinosaurios.

¿Cuál fue el resultado del juicio? Los fallos, que se dieron a conocer el 15 de diciembre de 1985, tuvieron cierta ambigüedad. De los 9 comandantes imputados, solo dos fueron condenados a reclusión perpetua: Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Del resto, Roberto Eduardo Viola recibió 17 años de reclusión, Armando Lambruschini 8 años, y Orlando Agosti 4 años y seis meses. Finalmente, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo fueron absueltos. ¿Por qué es ambiguo? Por un lado, parte importante de los líderes de la dictadura fueron juzgados según lo que marcaba las leyes constitucionales -lo que otorgaba, por ejemplo, el derecho a defensa- y luego condenados a prisión: un hecho completamente inédito en las transiciones democráticas. El único episodio con el que se pudo tejer comparaciones fueron los Juicios de Núremberg a los jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay una diferencia importante: esos fueron juicios a un ejército derrotado por parte de fuerzas de ocupación. Este fue un caso muy diferente: el mismo Estado argentino decidió impulsar el enjuiciamiento de quienes, tan solo unos años atrás, gobernaban el país de forma ilegítima.

Sin embargo, las penas no fueron tan altas como parte importante de la opinión pública esperaba. Incluso Galtieri, Anaya, Graffigna y Lami Dozo terminaron absueltos. Pero, una vez más, la cosa quedaba muy abierta: el punto 30 del fallo abría la puerta para enjuiciar a “los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona, durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”. De esta manera, nuevamente, la idea inicial de Alfonsín de establecer niveles de responsabilidad y de efectuar únicamente un castigo ejemplar a los altos mandos militares quedaba en suspenso. Si la postura del presidente planteada en 1983 que llevó a enjuiciar a las cúpulas militares fue completamente de avanzada, luego de la CONADEP y del Juicio a las Juntas era insuficiente: después de conocer la verdad sobre el Terrorismo de Estado, la sociedad argentina requería que continúen los juicios a los militares. A todo esto, se empezaba a hacer sentir el descontento en los cuarteles, temiendo que el enjuiciamiento comience a bajar hacia rangos inferiores.

Hasta acá quiero llegar por hoy con lo cronológico. Queda muchas cosas importantes para decir, pero sería abrir demasiado el asunto: te debería contar que los juicios siguieron; que para evitar una confrontación mayor con los militares Alfonsín dictó la ley de Punto Final que ponían un límite a la presentación de nuevas causas; que luego comenzaron los levantamientos carapintadas a partir de las famosas pascuas de abril de 1987; que ese mismo año se dio la ley de Obediencia Debida para ponerle fin a los juicios; y que, finalmente, Menem dictó los indultos que liberaron a los militares. El proceso de enjuiciamiento por los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura recién se reactivó a partir del gobierno de Néstor Kirchner iniciado en mayo del 2003. 1

Bonus track

Un par de bonus track literarios sobre la época en cuestión. En estos días se anunció una novedad editorial que seguramente será muy interesante para leer: el ensayo “Raúl Alfonsín. El planisferio invertido”, escrito por el historiador económico Pablo Gerchunoff, donde busca pensar la vida del presidente radical. También, se reeditó el libro “Cuando el poder perdió el juicio” de Luis Moreno Ocampo, el joven fiscal adjunto que llevó adelante la acusación contra los militares. Un testimonio de primera mano sobre esos meses claves en la historia argentina. Un fragmento del libro se puede leer acá.

Popurrí

Frondizi, Perón, dos caballos y la Reina Isabel II entran a un bar

Cómo ya sabes, el último 8 de septiembre falleció a sus jovencísimos 96 años la reina inglesa Isabel II. Fue reina durante 70 años, sin poder sacarle el record del reinado más longevo a Luis XIV de Francia, que gobernó durante 72 años. Pegó en el palo y salió. Quédate tranquilx: no voy a reproducir ningún meme, chiste o comentario comparando a Isabel con Mirtha Legrand. En cambio, te quiero compartir esta nota que salió publicada en Télam donde dos investigadores, Nicolás Graciano y Andrés Gattinoni, reflexionan sobre cuál es el rol de las monarquías europeas en pleno siglo XXI. Spoiler alert: son mucho más que un resabio medieval.

También te quería dejar, inaugurando la sección de presidentes argentinos haciendo farándula, esta foto de Frondizi con la reina Isabel II. Y además de esta maravillosa noticia audiovisual: Juan Domingo Perón le regaló dos caballos a la reina en 1953 por motivo de su coronación. Incluso existió una propuesta para comprarle a la reina las Islas Malvinas, que claramente no prosperó.

Descubriendo el Antiguo Egipto

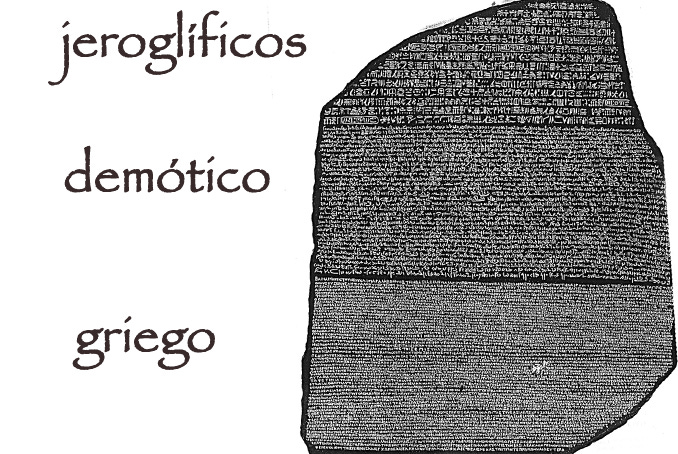

El 27 de septiembre de 1822, hace exactamente 200 años, Jean-François Champollion, un joven historiador francés, escribía una carta a la Academia de Inscripciones de París anunciado que, tras arduos años de trabajo analizando las inscripciones en la célebre Piedra de Rosetta, había logrado descifrar el alfabeto fonético jeroglífico usado milenios atrás por los antiguos egipcios. Hasta ese momento no se conocía el significado de este idioma, por lo que miles de escritos en jeroglífico eran un verdadero enigma. A partir de los trabajos de Champollion, se comenzó a comprender y estudiar a ciencia cierta la historia del fascinante Antiguo Egipto.

La historia es realmente fascinante, como se cuenta en esta crónica de la BBC: la Piedra de Rosetta fue descubierta en 1799 a partir de excavaciones francesas, luego de que Napoleon Bonaparte conquistó Egipto el año anterior. El hallazgo parecía abrir las puertas para comprender el jeroglífico, ya que la piedra tenía inscripciones en jeroglífico, demótico (una adaptación más popular del jeroglífico que se usó durante los últimos siglos del denominado Antiguo Egipto) y griego antiguo. Cómo este último idioma era conocido, se tejieron esperanzas para descifrar el resto. Sin embargo, en 1801 el ejército británico le arrebata estos territorios a sus rivales franceses, llevándose consigo la famosa Piedra a Londres. Si bien los británicos contaban con el objeto en cuestión y buscaron ser los primeros en descifrarlo, estudiosos franceses habían realizado copias de las inscripciones. A partir de allí comenzó una carrera entre británicos (liderados por el científico Thomas Young) y franceses por interpretar el significado de las inscripciones de la piedra. Al final, a pesar de que les arrebataron su descubrimiento arqueológico, los franceses se quedaron con la victoria final a partir del logro de Champollion.

Todo muy lindo entre franceses y británicos, pero la Piedra de Rosetta es, valga la redundancia, egipcia. Hasta el día de hoy desde este país se reclama por la devolución de la misma a los británicos, que la exponen en el Museo Británico desde 1802. Cuando tuve la suerte de visitarlo y quedarme fascinado viendo la Piedra (es mucho más grande de lo que esperaba), me compré en la tienda del museo un souvenir increíble: un salero y pimentero que replican la Piedra de Rosetta. Para condimentar tus comidas en jeroglífico, demótico y griego.

La violencia política en la Argentina, entre el ayer y el hoy.

La última entrega la escribí consternado luego del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. El día siguiente a que publiqué ese envío, salió una entrevista en Página/12 a Marina Franco (ya no te la voy a presentar porque la mencioné bastante en la entrega de hoy) donde reflexiona sobre la violencia política en las últimas décadas de la historia argentina y los alcances del pacto social democrático que significó el Nunca Más. Dialoga muy bien con todo lo que te escribí más arriba, señalando que “en la cadena de hechos que fragilizaron el pacto del Nunca Más, el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner no es un regreso a una violencia política que había desaparecido, sino una violencia política que adquiere una magnitud que nos sorprende a todos”.

¿En qué barco llegaron los inmigrantes de tu familia?

Esta página del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos tiene una herramienta que está muy buena: te permite buscar el barco y el día en el cual cada inmigrante llegó a la Argentina entre 1800 y 1960. Circuló bastante cuando este año se hizo el censo, pero recién hace poco le presté atención. Por ejemplo, yo pude encontrar que mi nono Alfonso llegó al país el 12 de octubre de 1949 en el barco Salta, proveniente del puerto de Nápoles. Igual, por favor, como hablamos en esta entrega, no repitas que los argentinos bajamos de los barcos porque no es así.

La Reina Serpiente

Cerramos este popurrí con grandes noticias, mi queridx lectorx: mis deseos se están cumpliendo, parece que las grandes cadenas productoras audiovisuales están leyendo este newsletter. ¿Te acordás cuando en agosto te escribí sobre la vida de Enrique IV, reclamando que hagan una serie histórica sobre su vida? Bueno, nos vamos acercando al objetivo. Christian, un lector de Una Buena Historia, me compartió la noticia de que la plataforma de streaming StarzPlay lanzó The Serpent Queen, una nueva serie histórica sobre la vida de Catalina de Medici, la mami de nuestro rey Enrique IV, quien gobernó como regente de Francia por varias décadas durante las Guerras de Religión. La misma está basada en una biografía sobre la reina que fue bestseller. Podés leer una reseña de la serie acá. Y te dejo también el trailer subtitulado:

Hasta acá llegamos hoy. Como siempre, te deje material para entretenerte. Yo ya tengo mis entradas para ir el viernes que viene al cine a ver la película, así que puede ser que te comente brevemente lo que me pareció en el próximo newsletter. Pero desde ya te puedo decir que creo que nos viene bien que exista una película sobre el Juicio a las Juntas en la Argentina, especialmente en estas semanas donde la violencia política y el cuestionamiento a la democracia parece volver a ponerse en una primera plana (intentos de magnicidios, la criminalización y persecución política al que piensa distinto como en el caso de lxs estudiantes secundarios en lucha, las declaraciones negacionistas de ayer de Milei, el auge de las ultraderechas a nivel global…). Si bien seguramente cada uno hará la interpretación de la película que más le convenga, es importante que todxs la vean para que las nuevas generaciones, y las no tan nuevas, no olviden los años más terribles de la historia y lo que nos costó construir la democracia que hoy, más que nunca, tenemos que defender. Nunca más es Nunca Más.

Recordá que, si te gusta esta propuesta, hay formas en las que podés ayudar a que sigamos creciendo. Una es compartiendo el posteo en algunas de tus redes sociales. Otra es enviarle el news a algún conocidx que sepas que le pueda interesar. Finalmente, si querés ayudarme a que continúe con el newsletter, podés aportar invitándome a un simple cafecito (si vivís en Argentina) o mediante PayPal (si vivís fuera del país).

¡Abrazo!

Santiago

Para escribir este newsletter revisité el texto “Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional” de Carlos Acuña y Catalina Smulovitz. También te recomiendo un par de textos del historiador Daniel Mazzei para pensar la transición democrática argentina y las relaciones cívico-militares en este periodo: “‘Y no hay sangre en la Argentina’. El presidente Alfonsín y la Semana Santa de 1987” y “Reflexiones sobre la transición democrática argentina”. Por último, especialmente sobre el Juicio a las Juntas, podés leer el libro de Diego Galante titulado “El Juicio a las Juntas. Discursos entre política y justicia en la transición argentina”.