Combates por Malvinas: en las islas y en la historia

A los 40 años del inicio de la guerra de Malvinas, entrevistamos al historiador especialista en el tema Federico Lorenz

Hola, ¿cómo andás?

Hoy, sábado 2 de abril de 2022, se cumplen 40 años del inicio de las acciones bélicas en las Islas Malvinas.

Malvinas… ¿Qué cosa nueva decir? Escuchamos una y otra vez la historia de la guerra y de sus batallas, los relatos de los soldados, los ejemplos de los medios de comunicación locales controlando la información (“estamos ganando”), la ineptitud de gran parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas para llevar adelante la contienda, y tantas otras cosas para contar. Pero la ausencia de novedad no es lo que más me preocupa a la hora de encarar la edición de hoy. Malvinas es, probablemente, el tema más complejo y con más aristas de la historia argentina. Se podría decir algo similar sobre la última dictadura cívico-militar (¿leíste la entrega del último 24 de marzo? ¿Te gustó?), pero actualmente existe un consenso bastante amplio a la hora de repudiar al Terrorismo de Estado. Pero con Malvinas es diferente: conviven diferentes aproximaciones a la hora de pensar el reclamo por la legítima soberanía argentina sobre las islas y el recuerdo hacia los excombatientes. A la vez me pregunto, ¿qué relato histórico y construcción de memoria como país hacemos de una guerra que fue declarada en manos de un gobierno asesino y dinamitó los canales de negociación? ¿Cómo responder a todas las complejidades que conlleva reflexionar sobre Malvinas?

Para aportar claridad a estos interrogantes, para la entrega de hoy de “Una Buena Historia” decidí dialogar con Federico Lorenz, sin dudas uno de los historiadores que más sabe y entiende sobre Malvinas. Y no solamente nos compartirá sus reflexiones e investigaciones sobre el tema, sino que nos permitirá acercarnos a cómo puede un historiadorx indagar en la cuestión Malvinas.

Un historiador y Malvinas

A principios de abril de 1982, cuando los militares argentinos se aventuraron a recuperar las Islas Malvinas, Federico Lorenz era simplemente un chico que asistía a la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. Ávido lector de diarios, esos meses lo encontraron profundamente movilizado por lo que sucedía tanto en la escuela como por lo que relataban las noticias. Federico me cuenta que también recuerda con claridad la situación posterior a la derrota bélica, de frustración y de demandas de respuestas. Ese interés por la cuestión tomó otra dimensión a mediados de la década de 1990, cuando -ya con formación de historiador- comenzó a realizar entrevistas a veteranos y ex-combatientes de la guerra de Malvinas. Si bien él trabajaba con temáticas de historia reciente, relacionados con el Terrorismo de Estado, empezó a pensar ambos temas juntos, trasladando preguntas de un campo a otro. Si bien hoy se puede afirmar que son el mismo campo, me aclara que no era así en los ‘90 sino que se solía oponer el tema “Malvinas” al tema “Derechos Humanos”. En cambio, Lorenz resalta que

“Malvinas es interesante porque tiene un enorme potencial para visitar la Argentina de los años de la dictadura y de la salida de la misma, porque la posguerra de Malvinas coincide con la entrega de poder y la salida condicionada por parte de los militares”.

De esa manera, Federico comenzó a investigar en profundidad la cuestión Malvinas: publicó artículos y libros sobre el tema, viajó a las islas, y en el año 2016 ganó el concurso para ser el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (cargo que ocupó hasta el 2018).

Sin embargo, me comparte que esa labor no estuvo ausente de problemas: “el museo había sido inaugurado en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner: eso hacía que kirchneristas y antikirchneristas, macristas y antimacristas, vieran el museo como un bastión, con sentidos opuestos. De alguna manera, con bastante ingenuidad, pensé que una mirada crítica era posible, mientras se aprovechaba la visibilidad del museo en un lugar emblemático como es el Espacio por la Memoria en la Ex-ESMA. Digo ingenuidad porque entre la escasez de presupuesto y esa cuestión política tan intensa, fue muy difícil trabajar”.

Una de las cuestiones que me interesaba consultarte a Federico era acerca de la recepción por parte del público en general sobre esa mirada crítica que transmitía el museo. En este sentido, me explicó que “buena parte del mundo malvinero (familiares, agrupaciones de excombatientes, nacionalistas más duros) no ven al museo como propio, consideran que no hay por qué mezclar Malvinas con la dictadura. Sencillamente no iban, tenían otros lugares y espacios museísticos en el país para indagar sobre Malvinas. Entonces el Museo Malvinas era visto como un museo nacional, pero que era una encarnación de una mirada parcial sobre el tema. Y creo que así es visto también incluso por quienes comparten esa mirada. El problema es que como con toda mirada sobre lo nacional, tu parcialidad pasa a ser el todo, y ese era el auténtico problema”.

Las negociaciones y Malvinas

No hay año donde la discusión entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las islas no sea noticia. Actualmente, las negociaciones se encuentran en un punto muerto: si bien Argentina mantiene el reclamo de soberanía sobre los territorios, para Lorenz fueron los británicos los que corrieron el eje de la disuasión al hacer énfasis en la autodeterminación de los isleños: “la posición oficial argentina no los reconoce como parte [a los isleños] porque los considera población implantada. Allí surge este punto muerto que se favorece quien tiene la situación de fuerzas de su lado: una potencia -Gran Bretaña- ocupante de las islas”. Pero para explicar la situación actual de las negociaciones, Lorenz se remite al conflicto bélico de 1982:

“Desde el punto de vista del impacto de la guerra en las negociaciones, sin duda la guerra fue un parteaguas. Especialmente porque dinamitó todos los esfuerzos pacíficos que Argentina venía haciendo en términos de vínculos materiales y humanos entre las islas y el continente. Eso no existe más”.

Una nación y Malvinas

Esto nos lleva a pensar el problema del nacionalismo, la soberanía, Malvinas y la guerra. Ni más ni menos. En el popurrí de la primera entrega de este newsletter -en agosto del 2021- incluí una nota del propio Lorenz donde proponía “honrar a los combatientes sin reivindicar aquella guerra”. En este sentido, en nuestra conversación me explicó que es posible “reivindicar el sacrificio de los soldados ciudadanos, y de aquellos oficiales y suboficiales que no estuvieron involucrados en la represión ilegal, pero eso no implica que automáticamente se reivindique la guerra de Malvinas”. Pero esa escisión analítica que puede hacer un historiador es más difícil que se dé por parte del Estado. Federico sostiene que “el mandato de recuperación de las islas y a la vez el peso de la educación pública anclada en el culto patriótico a los muertos y otras cuestiones, hace muy difícil esa escisión. Con el paso del tiempo es un discurso que tiene un peso propio mucho mayor que la revisión crítica del pasado reciente”. Pero a la vez señala que “desde el campo democrático y progresista -por hacer esa definición genérica- descuido la cuestión del discurso nacional. Entonces, cuando este es recuperado, es recuperada con la lógica previa a la guerra y contemporánea a la dictadura. Ahí hay una contradicción muy grande para el progresismo”.

En otra interesante nota de su autoría (que recomiendo leer), publicada hace pocos días en el DiarioAr, Lorenz alerta sobre las contradicciones entre los reclamos por una supuesta desmalvinización y los peligrosos relatos maniqueos que conllevan las demandas de remalvinización. Ante esa nota, le consulté a Federico acerca de cómo construir una postura nacional -ya sea desde el Estado o desde la sociedad- que recupere el reclamo por la soberanía de las islas y escape a esas miradas dicotómicas. Como respuesta, me señaló que

“Es muy difícil hacerlo en el actual contexto, lo más es cómodo sostener miradas dicotómicas. No solo entre Argentina y Gran Bretaña y los isleños, sino entre los propios argentinos: claramente el relato nacional lo que te pone es un argentinómetro, pone la vara para decir quien tiene más derecho o no para hablar, y en función de lo que diga, quien es más o menos argentino”

Sin embargo, no se limita a la crítica, sino que postula soluciones y alternativas. Uno de los ejemplos que me dio es hacer eje en otras nociones de soberanía que la soberanía territorial. A la vez, postula la necesidad de “prestar atención a miradas más regionales sobre la experiencia Malvinas y el vínculo con ellas, ya que sigue siendo todavía un relato estatal nacional muy parecido al del moderno estado argentino de finales del siglo XIX y principios del siglo XX”.

Cuatro libros y Malvinas

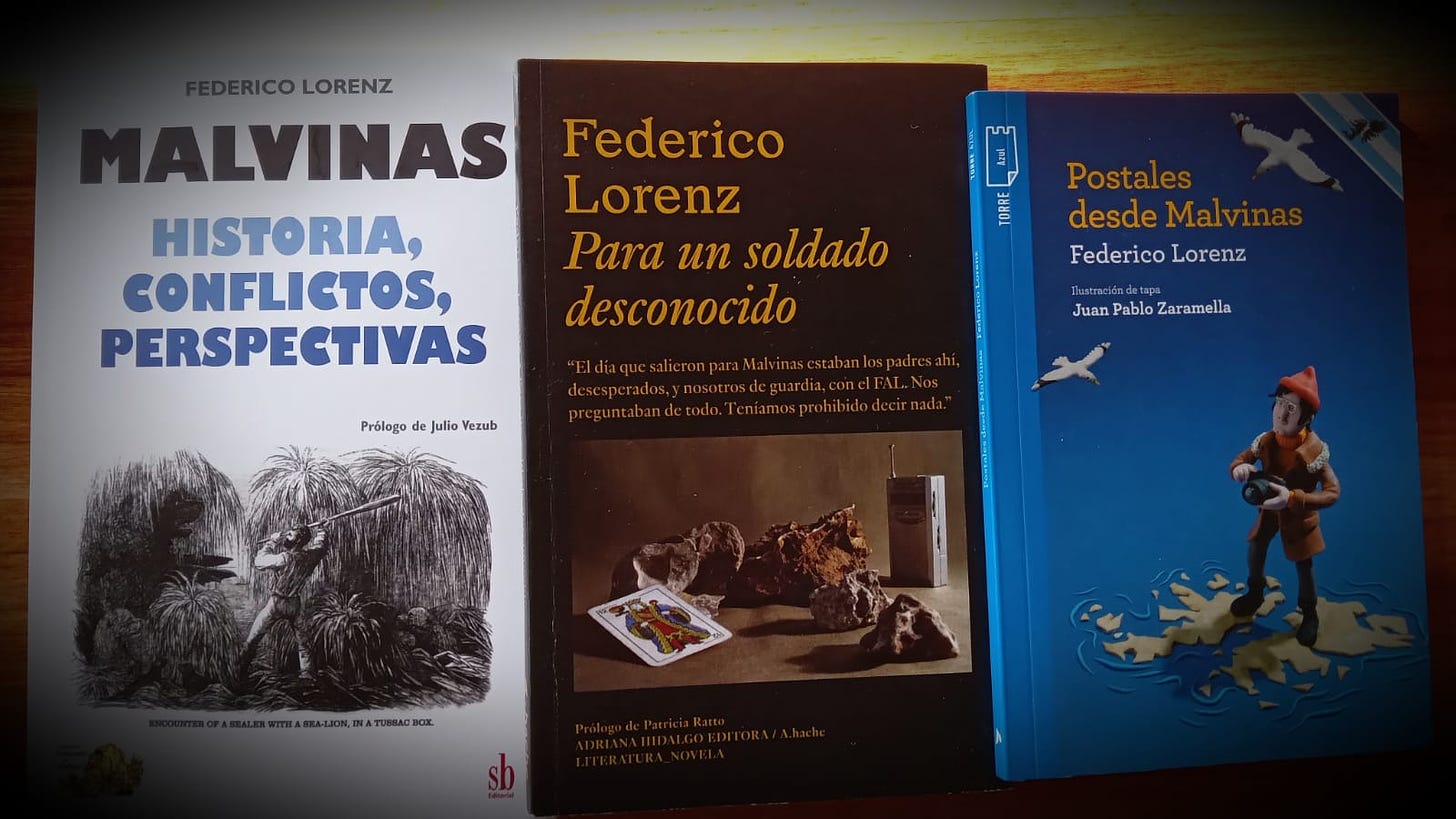

Federico Lorenz está publicando, en estos días, cuatro libros diferentes sobre Malvinas. Por un lado, esto evidencia el involucramiento del autor con la temática, pero a la vez es importante resaltar su búsqueda de apuntar a distintos registros y distintos públicos:

Primero, se reeditó, en su edición definitiva, el libro “Las guerras por Malvinas. 1982-2022”. Publicado por primera vez en el 2006, Lorenz me lo define como “mi libro fundacional sobre la guerra, por lo que tiene todo el sentido que aparezca en el aniversario revisado”.

“Malvinas. Historia, conflictos, perspectivas” es un nuevo ensayo histórico. Allí, el autor busca revisar “nuestro vínculo cultural y político con Malvinas durante el siglo XX, tratando de señalar algunos puntos ciegos. Por ejemplo, la construcción del mito nacional del Gaucho Rivero, o porque descuidamos los relatos de algunos viajeros a Malvinas y enfatizamos tanto los de otros”.

“Postales desde Malvinas” es un libro para niñxs, pero Federico se atreve a decir que también para “no niños”. No es casualidad buscar escribirle a niños, ya que Federico me explica que la lógica es “apostar por los vínculos con las nuevas generaciones. Casi que te diría que es una decisión personal que es más fructífero trabajar con las personas más desprejuiciadas que los que estamos más anquilosados en lo que pensamos”. A la vez, me comenta que el objetivo del libro es “buscar devolverle otra dimensión a las islas bastante descuidada, que es que son un lugar habitado por personas, con escenarios muy hermosos, con una historia multisecular de cinco siglos que excede por lejos la guerra”.

“Para un soldado desconocido” es una novela organizada en 31 historias que se pueden leer de manera independiente pero que forman un conjunto articulado alrededor de la biografía de un soldado, “el Negro”. Federico organizó el libro en esta forma de relato coral porque “lo que busca es mostrar la complejidad del recuerdo de guerra desde la ficción”. A la vez, dos ideas alimentan la novela: “la anti épica y la melancolía. Pero una anti épica que busca instalar una épica de la solidaridad -por eso tiene muchas escenas de la vida cotidiana de los soldados, de sus familiares y de sus círculos afectivos-. La única épica no tiene por qué ser la heroica, bélica y militar”.

Encuentro muy estimulador que un historiador profesional como Lorenz escriba libros de ficción. Mucho se ha debatido entre historiadorxs acerca de los vínculos entre historia y ficción (otra promesa del newsletter, contarte sobre este tema). Federico me señala, con mucha sinceridad y aclarándome que puede estar siendo autorreferencial, que le cuesta imaginarse a alguien que estudie historia y que no le gusta la ficción. Su postura por encarar la historia también a través de la ficción es, para él, “desandar un camino y recuperar algo que la historia tiene muy valioso que es justamente lo narrativo. Cualquiera que además de investigar dé clases sabe que tiene que anclar las mismas en algún tipo de narración. Y a la vez la ficción tiene un potencial emotivo que la escritura de la historia -tal vez porque uno escribe historia suficientemente buena- no tiene. Me parece que lo que tiene de interesante la ficción escrita por un historiador es que está la preocupación por la verosimilitud -no por la verdad-, y eso le da un tono particular a la ficción.”

Popurri malvinero

El popurrí de hoy va a estar centrado en noticias y novedades vinculadas al aniversario de la guerra de Malvinas. Igualmente, hoy mismo y en estos días seguirán apareciendo varias cosas interesantes, así que habrá que estar atento.

Si te llega este correo el mismo sábado 2, acá podés ver todas las actividades oficiales por la fecha. Lo que más pinta tiene es lo que están organizando en Tecnopolis: incluye charlas, talleres, muestras y recitales

Por el aniversario redondo se están publicando varios libros sobre el tema (además de los ya mencionados de Lorenz). Estas notas de Telam, La Nación y Clarín repasan las novedades literarias. Agrego uno que se saltearon: el libro “Escuchar Malvinas. Músicas y sonidos de la guerra”, compilado por Esteban Buch y Abel Gilbert.

Cenital lanzó este dossier por los 40 años que cuenta con notas muy interesantes, focalizadas en problemas económicos, políticos y geoestrategicos actuales relacionados con las islas. También, en colaboración con Filo News, realizaron un video alusivo.

Un Bonus track no malvinero pero que sí en relación a la dictadura: El 25 de noviembre de 1977, Emilio Eduardo Massera -integrante de la Primera Junta Militar, quien murió condenado por crímenes de lesa humanidad- recibió un profesorado honorario por parte de la USAL. El Espacio Interreligioso Patrick Rice lanzó una iniciativa para que la Universidad le retire esta condecoración. Acá están recolectando adhesiones de cara a las gestiones que llevan adelante ante la USAL.

Hasta acá llegamos hoy con esta edición muy especial, que espero que hayas disfrutado tanto leyéndola como yo dándole forma. Desde ya, agradezco mucho a Federico la cordialidad que tuvo de responder a mis preguntas en esta semana muy cargada de actividades para él. Un verdadero placer conversar con él.

Te comparto una novedad: por un tiempo voy a cambiar la frecuencia del newsletter, que va a pasar de ser quincenal a ser mensual. Hasta ahora la recepción de la propuesta es muy buena, y día a día seguimos creciendo en suscriptorxs. A la vez, me gusta el formato que le encontré, de una historia central + popurrí. El tema es otro: hacerlo, de esta manera autogestionada, conlleva bastante tiempo; y actualmente estoy con mucho trabajo y además tengo una tesis esperando para ser escrita. Por eso, para mantener la calidad, decidí bajar un poco la frecuencia. Igualmente, el objetivo es, en un tiempo, volver al formato quincenal. A partir de ahora, la idea es escribirte una nueva entrega el primer sábado de cada mes.

Recordá que podés responderme este correo para contarme qué te pareció lo que te escribí hoy, para seguir debatiendo algún tema o para cualquier devolución en general. También me podés sugerir sobre qué cuestiones históricas te interesaría que escriba.

Si la idea te gusta y querés ayudarme a que continúe con el newsletter, podés aportar invitándome a un simple cafecito (si vivís en Argentina) o mediante PayPal (si vivís fuera del país).

¡Abrazo!

Santiago