La crisis de los cuarenta

Entrega especial por los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina

Hola, ¿cómo estás?

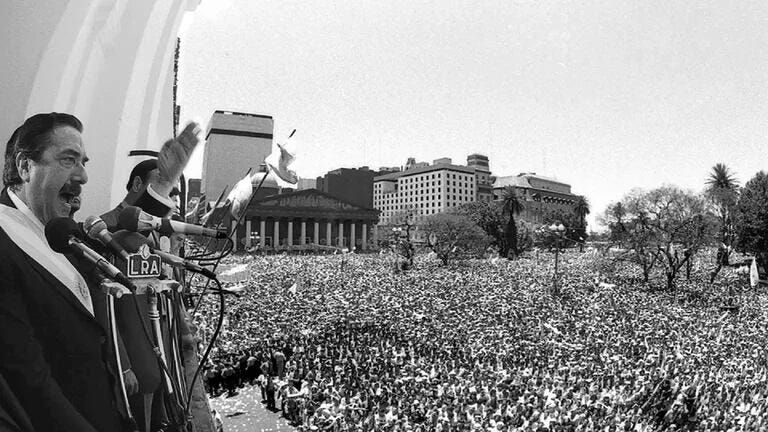

Este 2023 estuvo marcado por una efeméride específica: el próximo diez de diciembre se cumplen cuarenta años de la asunción de Raúl Alfonsín y, con esto, del retorno a la democracia en el país, iniciando el ciclo democrático más largo e ininterrumpido de nuestra historia. La cantidad de producciones sobre la fecha (libros, podcasts, entrevistas, documentales, charlas, muestras, etc.) puede verificarse en lo que fuimos compartiendo en cada popurrí de este newsletter durante todo el año. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué la necesidad, casi urgente, de conmemorar el regreso de la democracia con tanta intensidad?

En agosto de este año se realizaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA las jornadas de debate “40 años de democracia en Argentina. Temas, problemas y preguntas”, uno de los tantos eventos por la efeméride. Una de las cosas que me sorprendió de las intervenciones es que diferentes historiadores, en días diferentes sin haberse escuchado entre sí, expresaron una idea similar: había una necesidad de conmemorar la democracia a los cuarenta años de su recuperación, a diferencia del año 2013 donde el cumpleaños número 30 de la joven democracia argentina pasó proporcionalmente mucho más desapercibido. ¿Por qué entonces a los cuarenta y no esperar a los cincuenta años, en un aniversario más “redondo”? La sensación compartida por muchos es que la democracia está en crisis y que cabe la posibilidad de que estos cuarenta años no sean un mojón más en el camino, sino el cierre de un ciclo histórico. Cabe aclarar que las jornadas tuvieron lugar dos semanas después del triunfo de Javier Milei en las PASO, hipótesis de presidente que se confirmó en el último balotaje, lo que potenció la idea del fin de ciclo.

En el newsletter de hoy no te voy a decir cómo será la presidencia que inicia el próximo 10 de diciembre ni cuál será el porvenir de la Argentina. En cambio, quiero repensar, a partir de un par de elementos, los cuarenta años de democracia para comprender los fundamentos de la crisis actual: ¿Qué democracia? ¿Qué crisis?

La democracia consolidada

¿Por qué recién hablamos de 40 años de democracia ininterrumpida en el país en las últimas cuatro décadas? La cuestión radica en que la democracia argentina, entendida como forma de gobierno, sufrió diversos tipos de altercados en su historia. Desde la consolidación del Estado nacional en 1880 hasta la asunción de Hipólito Yrigoyen en 1916 —el primer presidente electo a través de la Ley Sáenz Peña que estableció el voto secreto, obligatorio y universal para los varones—, las elecciones en el país fueron una fachada de la oligarquía. El voto no estaba en poder de la población, sino que era el gobierno el que elegía al próximo presidente y lo imponía en los comicios mediante diferentes tipos de fraude. Por lo tanto, arrancamos con un periodo de un poco más de tres décadas de una democracia, prácticamente, inexistente. Con los gobiernos radicales se inicia un periodo de democracia de masas (eso sí, no votaban las mujeres ni los inmigrantes, por lo que el padrón electoral era muy bajo en relación con la población total) pero que no se prolongó en el tiempo. Tan solo 14 años después, en 1930, Yrigoyen fue derrocado en su segundo mandato mediante un golpe de Estado. Volvería el fraude y los gobiernos conservadores durante los trece años conocidos cómo “década infame”. En 1943 se dio otro golpe militar y recién en febrero de 1946 el país pasaría a tener elecciones limpias y legítimas. En ese sufragio, Juan Domingo Perón fue proclamado presidente, y en los años siguientes las mujeres se incorporaron tanto al padrón electoral como a cargos legislativos.

Sin embargo, Perón fue derrocado mediante un golpe cívico-militar nueve años más tarde, en 1955, momento en el que se inició un período de 18 años caracterizado por nuevas dictaduras y por gobiernos semi democráticos (a partir de la proscripción del peronismo, el partido más popular, como hablamos en esta y esta edición). La democracia se recuperaría en 1973, pero duraría muy poco tiempo: el 24 de marzo de 1976 se inició, como sabrás, la dictadura más sangrienta que sufrió este país.

Llegamos, entonces, al triunfo de Alfonsín en 1983 (te escribí un poco de esa campaña y los primeros meses de su gobierno en este envío), el punto de partida de los actuales cuarenta años democráticos. Como te habrás dado cuenta en el cuadro, en ningún momento previo se había logrado estar cuatro décadas con democracia de forma ininterrumpida. El primer balance es, por lo tanto, positivo. Sobre todo porque si algo no faltaron en estos cuarenta años fueron momentos críticos para el país. Sin embargo, en cada coyuntura adversa no se puso en duda la continuidad de la democracia —entendida en su formato más netamente institucional y legal, y de cuño liberal—.

Repasemos rápidamente los peligros e hitos que permiten comprender la consolidación de la democracia (sí, ya sé, muchas de las siguientes cuestiones “son más complejas”). En 1989, y por primera vez en la historia argentina, al menos desde 1916, se realizó un traspaso presidencial entre dos fuerzas políticas diferentes. Sí, es verdad, la fecha de asunción de Carlos Menem se tuvo que adelantar unos meses por la caótica hiperinflación en la que terminó el gobierno radical. Aun así, por mucho menos en el pasado se hubieran realizado golpes de Estado. Al mismo tiempo, durante el gobierno de Alfonsín, el pueblo argentino salió a las calles para defender la democracia ante los levantamientos militares “carapintadas”, otra novedad que diferenciaba la nueva etapa de los periodos previos. En ese sentido, un aspecto crucial para la consolidación democrática fue la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, para terminar de disipar cualquier posibilidad de un nuevo golpe militar.

Otro hito importante en este camino de cuatro décadas democráticas fue la reforma constitucional de 1994: los dos partidos políticos más importantes pudieron ponerse de acuerdo y realizar cambios pactados en la ley suprema del país. Ahora bien, si hubo un hecho que, a mi entender, demuestra el fortalecimiento de la democracia institucional argentina fue el 2001. Ante la crisis social y económica más grande que vivió el país, y ante la renuncia del presidente y del vicepresidente, la sucesión y la salida provino de las propias reglas determinadas por la democracia: se respetó, al pie de la letra, la Ley de Acefalía Presidencial, permitiendo no romper con el camino democrático iniciado en 1983. Es más, en la última década caracterizada por la llamada “grieta”, con una confrontación política que no dejó nunca de radicalizarse, la contienda entre “Argen y Tina” encontró un límite en el respeto de las elecciones y el mandato popular: en el 2015 Cristina Kirchner le entregó el poder a Mauricio Macri, en el 2019 Macri a Alberto Fernández, y en unos días este a Milei.

La democracia en crisis

Sin embargo, no es todo color de rosas. El llamado “consenso democrático” (es decir, un pacto entre las fuerzas políticas de respetar los procedimientos institucionales y los resultados electorales, dejando a la violencia física por fuera de las posibilidades de acción para dirimir conflictos políticos —más allá de que la violencia institucional siguió siendo una constante— y, en las últimas décadas, incorporando la defensa de los derechos humanos y el repudio explícito a la última dictadura genocida) parece estar roto.

Si bien la erosión del consenso se fue dando paulatinamente en la última década, sin dudas se radicalizó y agudizó en los últimos años. Que haya llegado al poder un personaje como Milei, emergente de un movimiento de ultraderecha, es la señal más clara de este proceso (si bien, lógicamente, no es la única). ¿Por qué sostengo esto? Como quedó plasmado en declaraciones previas, Milei nunca pudo responder claramente si cree en la democracia. A la vez, después de la primera vuelta y en los días previos al balotaje, sin ningún tipo de prueba, puso en dudas por primera vez la validez del proceso electoral, denunciando un supuesto fraude. También se la pasó denostando la lucha de los derechos humanos y a defender posturas negacionistas en relación con la última dictadura genocida y los desaparecidos. El consenso democrático hecho añicos. Esto queda plasmado en su mirada sobre la figura de Alfonsín: para el presidente electo, este no fue el “padre de la democracia” sino el “fracasado hiperinflacionario” al cual disfrutaba golpear imaginariamente en un muñeco con su cara.

Ahora bien, no es solo Milei. Como dije, la erosión del consenso democrático fue gradual, pero a mi entender, se terminó de romper con un hecho específico: el intento de asesinato a CFK. Lo sostengo no únicamente por el magnicidio frustrado, donde la violencia y el asesinato contra importantes dirigentes reaparecieron en la escena política, sino por las reacciones posteriores: figuras importantes del arco político, como el propio Milei y Patricia Bullrich, no repudiaron el hecho en el momento. Un par de semanas después, parte importante del periodismo y de la población, junto a una justicia cómplice e incompetente que no quiso investigar las pistas políticas del caso, parecían haberse olvidado de lo sucedido (y del caos que hubiera sido el país si esa bala salía). La indignación y el repudio duró un par de horas: luego el eje lo ocuparon la crítica al feriado, el uso político del hecho o las interpretaciones del mismo (una especie de “intentar matar gente está mal, pero también estuvo mal el feriado”.) Algo, en esos días, parece haberse roto.

Más allá de estas apreciaciones, la democracia no debe entenderse únicamente como los mecanismos institucionalizados de poder o como un consenso entre los actores políticos. En este punto, es crucial, para descifrar la crisis actual, que la democracia inaugurada en 1983 y prometida por Alfonsín no era una democracia donde únicamente cada dos años se iba a las urnas a elegir representantes, sino una democracia social. Es decir, un sistema que no solamente le asegure a la población el derecho al sufragio, sino también derechos sociales básicos (como la educación, la salud y un piso aceptable de nivel de vida). La idea no era nueva. Hace poco me crucé con este discurso de Perón, pronunciado el 12 de febrero de 1946 en el acto de proclamación de su candidatura, donde formula una idea propia de democracia:

...cuando nuestros enemigos hablan de democracia, tienen en sus mentes la idea de una democracia estática, quiero decir, de una democracia sentada en los actuales privilegios de clase. […] Nosotros representamos la auténtica democracia, la que se asienta sobre la voluntad de la mayoría y sobre el derecho de todas las familias a una vida decorosa, la que tiende a evitar el espectáculo de la miseria en medio de la abundancia, la que quiere impedir que millones de seres perezcan de hambre mientras que centenares de hombres derrochan estúpidamente su plata. ¡Basta ya de falsos demócratas que utilizan una idea grande para servir a su codicia! ¡Basta ya de exaltados constitucionalistas que sólo aman la Constitución en cuanto les ponga a cubierto de las reivindicaciones proletarias! ¡Basta ya de patriotas que no tienen reparo en utilizar el pabellón nacional para cubrir averiadas mercancías, pero que se escandalizan cuando lo ven unido a un símbolo del trabajo honrado!

En un discurso que hoy diríamos “anti casta”, Perón buscaba disputarle a sus adversarios el sentido de la palabra democracia, prometiendo una auténtica democracia que asegure el derecho de todas las familias a una vida decorosa. 37 años más tarde, Alfonsín simplificaría la fórmula sobre la democracia social en su discurso inaugural como presidente: “Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”.

Sin embargo, hoy estamos lejos de la democracia social prometida por Alfonsín. Es verdad que la evolución de las principales variables económicas no fue lineal durante los últimos cuarenta años (pueden consultar las cifras de Chequeado sobre la evolución del PBI y de la pobreza durante las diferentes presidencias). Más allá de esto, llegamos al aniversario de los cuarenta años de democracia luego de la última década sin crecimiento económico y con un empeoramiento de las condiciones de vida (por ejemplo, con altísimos niveles de inflación, pobreza y deuda externa). Eso explica, en parte, porque las nuevas generaciones no se sienten interpeladas cuando llamamos a defender a la democracia y prefieren volcarse a la opción libertaria.

La democracia que se viene

¿Qué democracia viene a proponer Milei? Con los elementos que tenemos al momento, podemos decir que, básicamente, ninguna. Cómo ya dijimos, en el pasado se mostró escéptico de las bondades de la democracia como forma de gobierno. Pero tampoco promete una democracia social. En cambio, para el presidente electo, es con el libre mercado con lo que se come, se educa y se cura. Es la utopía de los emprendedores de la que hablamos la vez pasada. Un país para unos pocos que, escondidos tras la falacia de la meritocracia y de las herencias familiares, le explicarán al resto de la población que no hicieron el esfuerzo necesario para triunfar en la vida.

Al principio de este newsletter te decía que la democracia estaba en crisis. Ahora, ¿qué tipo de crisis? Te invito, para cerrar, a recuperar la etimología de esta palabra. El término crisis deriva del griego kpisis, que significaba discriminación o decisión. Sus primeros usos estuvieron más asociados al vocabulario médico, donde la kpisis remitía al punto “en el progreso de una enfermedad cuando se da un desarrollo o cambio importante, que es decisivo para la recuperación o la muerte, el punto de inflexión de una enfermedad para bien o para mal”. Esta definición se ajusta más a la crisis que está atravesando la democracia argentina: un momento de cambios importantes que definiría si el país volverá a sistemas más autoritarios (por ejemplo, con la validación de formas de violencia política) o logrará consolidar su forma de gobierno y la participación ciudadana. Y, a la vez, si las personas quedarán libradas a las vicisitudes del “libre” mercado o si existirá un Estado presente que las acompañe. Si el paciente se muere o se cura. Esas páginas de la historia son las que comienzan a escribirse estos días, y en la que todos nosotros deberemos participar de forma activa para construir el país en el que soñamos vivir. 1

Popurrí

1983, otra vez

Cómo te señalé, en los diferentes popurrís de este año, te compartí muchas producciones diferentes referidas a los cuarenta años de democracia. Hoy te sumó otro libro: El año que recuperamos la democracia. 1983: una coyuntura de disputas coordinado por Marcela Ferrari y Mariano Fabris, y publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Orígenes del anticomunismo en Argentina

¿Te acordás de la entrega de un par de meses atrás, donde a partir de la fantasía actual de imaginarse comunistas en todos lados te hablé del macartismo? Bueno, hace unas semanas se presentó el libro Entre la reacción y la contrarrevolución. Orígenes del anticomunismo en Argentina (1917-1943) de la historiadora Mercedes López Cantera, publicado por Imago Mundi y el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI). La autora busca descifrar los orígenes del anticomunismo en el país, un tema que dialoga directamente con muchas de las cuestiones que estamos viviendo hoy. En ese sentido, te comparto también esta nota de un par de años atrás, donde López Cantera retoma el anticomunismo de los años treinta para pensar su herencia en la actualidad argentina.

Good bye Kissinger

Esta semana tuvimos una noticia impactante, que nunca pensé que iba a suceder: falleció Henry Kissinger, con tan solo 100 años y toda una vida por delante. Secretario de Estado en los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, uno de los principales arquitectos de la política exterior yanqui a mediados de la Guerra Fría, asesor de presidentes, Kissinger fue descrito como una persona tanto lúcida como cruel. Las consecuencias de sus acciones fueron calculadas en millones de muertos en diferentes países. Un veredicto sobre su vida puede leerse en esta nota de Jacobin, adelanto de un libro sobre Kissinger. Comparto estas palabras: “debemos ir más allá de ver a Kissinger como un sórdido príncipe de las sombras imperialistas, una figura a la que solo se puede hacer frente litigiosamente, en la fría mirada de un tribunal imaginario. Su repugnante frialdad y su despreocupación por sus resultados, a menudo genocidas, no deben impedirnos verle como era: una encarnación de las políticas oficiales estadounidenses.”

El papel de Kissinger en la última dictadura argentina puede repasarse en esta nota de Leandro Morgenfeld (“Si existiesen cosas que deben ser hechas, deberán ustedes hacerla rápidamente” le dijo Kissinger al Canciller argentino, recomendando y avalando el terrorismo de Estado). Una más: en el famoso partido del Mundial 1978 donde Argentina le ganó a Perú 6-0, y del cual siempre existieron dudas sobre el resultado, Videla entró al vestuario de Perú antes del partido acompañado nada más y nada menos que de Kissinger. ¿Le debemos una estrella?

Entrevista a Kershaw

Cerramos el último popurrí del año con otra que fue una constante: las extensas e interesantes entrevistas en Nueva Sociedad a grandes historiadores. En este caso le tocó a Ian Kershaw, historiador británico del que te compartí material en varios newsletters. Experto en el nazismo y autor de la mejor biografía de Hitler, conversó sobre diferentes temas: su último libro (Personalidad y poder), el lugar de los individuos y las estructuras en el desarrollo histórico, sus primeros pasos como historiador, sus trabajos sobre Hitler y el nazismo, y los movimientos actuales de ultraderecha. Imperdible.

Terminamos una nueva entrega del newsletter, que es también la última del año. Sobre lo que escribí hoy, aclaro una obviedad: muchas cuestiones planteadas se pueden desarrollar y discutir más, pero da para un libro más que para una entrega del newsletter. Por eso, como siempre te digo, me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.

Ya llevamos más de treinta y dos entregas de Una Buena Historia, así que solo queda agradecer por estar del otro lado leyendo y siendo parte del proyecto. Como siempre te recuerdo, hay diferentes maneras en las cuales podés contribuir. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo un newsletter gratuito, podés aportar económicamente a la causa: a través de este link de la app cafecito (si estás en Argentina con contribuciones desde 100 pesos; el año que viene le aplicamos “sinceramiento” para corregir los precios relativos del newsletter) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes.

¡Abrazo! Nos reencontramos en febrero del 2024,

Santiago

El artículo del cual extraje las consideraciones etimológicas sobre la palabra crisis está en inglés, pero igual te lo comparto. La cita de Perón me la crucé en este artículo de Nicolás Azzolini.