Cómo identificar un comunista

Ante la obsesión de decirle comunista o socialista a todo, una historia del macartismo

¡Hola! ¿Cómo estás?

Yo sigo muy consternado ante el avance del negacionismo y de los reivindicadores del Terrorismo de Estado en la Argentina. Es aterrador ver a un candidato presidencial en un debate televisivo decir cosas como que los crímenes de lesa humanidad, tales como torturar nenes, fueron simples “excesos”. Resultó atinado dedicar la entrega de marzo de este año para explicar el origen y fundamento de la cifra de 30.000 desaparecidxs. Queda al alcance de la mano como insumo para no dejar que el negacionismo siga avanzando.

Pasemos directamente al tema de hoy. En diciembre de 1992, tres años después de la caída del muro de Berlín y tan solo un año desde la disolución de la Unión Soviética, León Gieco lanzaba su disco Los Salieris de Charly. En la canción homónima, el cantautor argentino se preguntaba: “¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo?”. Más de 30 años después, la respuesta a esa pregunta puede resultar sorpresiva: le siguen diciendo comunista o socialista a absolutamente cualquier cosa. Por poner algunos ejemplos, Trump acusa al gobierno de Biden de “comunista”, Bolsonaro tuvo como uno de los ejes de campaña el año pasado agitar la idea de que si ganaba Lula el país se convertía al comunismo (le respondieron con un ingenioso spot de campaña), y hasta Elon Musk culpó al comunismo de que su hija no lo quiera ver.

En Argentina la cosa está bastante parecida. Javier Milei, candidato más votado en las PASO, le dice comunista o socialista a cualquier cosa que no sea una foto suya. ¿La Educación Sexual Integral? “Parte de la agenda postmarxista”. ¿Calentamiento global? “Otra de las mentiras del socialismo”. ¿El papa Francisco? “Un jesuita que promueve el comunismo”. ¿Keynes? “Comunista de mano suave”. ¿Hipólito Yrigoyen? “Contaminó de socialismo al país". ¿Alfonsín? “Un arrogante socialista”. ¿Larreta? “Socialismo amarillo y zurdo totalitario”. ¿Espert? “Socialista”. La lista de ejemplos podría seguir. Qué suerte que el padre de Homero Simpson ya aclaró que su hijo no es comunista, quizás el peluca también lo acusaba a él. ¿Qué es, entonces, un socialista para Milei? “una basura, es excremento humano". Muy precisa la definición, sobre todo por parte de alguien que se autopercibe como académico.

Parece que existe una obsesión casi patológica con decirle comunista o socialista a todo aquel que piense diferente, acá y en gran parte del mundo. ¿De dónde viene esta manía? Nuevamente, tenemos que remontarnos al siglo XX. Por eso, la entrega de hoy de Una Buena Historia la vamos a dedicar al momento en el cual el gobierno de Estados Unidos efectivamente se puso a perseguir, cual caza de brujas, a comunistas dentro de su país. Hoy toca la historia del macartismo, y es imperdible. Arrancamos.

Comunismo for dummies

Parece que Trump, Bolsonaro, Milei, Musk y compañía no comprendieron muy bien de qué se trata el comunismo o el socialismo. Así que, para despejar dudas, arrancamos con algunas definiciones básicas, lo más simplificadas posibles. Muchas veces socialismo y comunismo han sido usados como sinónimos por diversos autores, pensadores y revolucionarios. Sin embargo, si uno se pone estricto, no significan lo mismo. Generalmente –especialmente tras los trabajos de Lenin como El Estado y la Revolución, y el triunfo de la Revolución Bolchevique– se ha entendido al socialismo como un periodo transicional donde, tras una revolución proletaria, el Estado en manos de obreros y cuadros revolucionarios pasa a expropiar los medios de producción y a dirigir los destinos del país. El comunismo, por su parte, sería el último estadio luego de las transformaciones introducidas por una revolución socialista, donde el propio Estado pasa a desaparecer. Por lo tanto, estrictamente, nunca hubo un comunismo moderno, ya que no existen casos donde se haya prescindido del Estado.

Hasta donde pude chequear, Yrigoyen no encabezó una revolución proletaria en 1916, ni Biden propone abolir el Estado y la propiedad privada de los medios de producción. Ahora bien, sí existieron gobiernos y revoluciones socialistas en el siglo XX. La más trascendental fue, sin lugar a dudas, la Revolución Bolchevique en 1917, que pasaría a dar lugar a la Unión Soviética. Una de las principales ideas de estos movimientos era que por encima de las fronteras nacionales se encontraban las solidaridades de clase (“proletarios del mundo, uníos”). A la vez, el éxito de los proyectos socialistas dependía de poder llevar la revolución a nuevas regiones. Eso despertó la paranoia y la sensación de tener un enemigo interno en muchos países, especialmente tras la expansión del área de influencia soviética en la Guerra Fría. Uno de los casos más conocidos fue el macartismo.

Una caza de brujas en el siglo XX

Para comprender los años de la Guerra Fría, es elemental tener en cuenta que se trata de un conflicto que también se disputó dentro de las fronteras de cada uno de los países. En el caso de Estados Unidos, y especialmente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, existió una fuerte campaña anticomunista. Esta persecución del comunismo quedó en manos del FBI (Federal Bureau of Investigation: “Buró Federal de Investigaciones”, sí, la de Mulder y Scully) y de la Comisión de Actividades Antiamericanas (la HUAC: House on Un-American Activities Committee). Este organismo había sido creado en 1938, originariamente, para combatir la infiltración nazi en el país, pero luego de 1945 se convirtió en una comisión permanente dedicada a perseguir al comunismo.

¿En qué consistía la campaña anticomunista? Por ejemplo, los sindicalistas y empleados estatales estaban obligados a declarar que no estaban afiliados al Partido Comunista. También, en estos años, tuvo lugar la persecución al matrimonio Julius y Ethel Rosenberg: acusados de espionaje pro soviético sobre secretos nucleares, fueron ejecutados en la silla eléctrica en 1953, a pesar de una campaña internacional pidiendo el cese de la condena. En este contexto, uno de los primeros y principales blancos de ataque de la HUAC fue Hollywood: actores y guionistas fueron incluidos en listas negras donde se les impedía trabajar o publicar sus trabajos (como el caso del guionista Dalton Trumbo). El propio Charles Chaplin fue perseguido, debiéndose exiliar en Suiza donde vivió hasta su muerte en 1977. Luego de la razzia, Hollywood pasó a producir películas de propaganda anticomunista que alertaban de la infiltración en su país, con títulos tan bizarros como Me casé con un comunista o Fui un comunista para el FBI (entre 1948 y 1954 se llegaron a producir más de 40 filmes de este tipo).

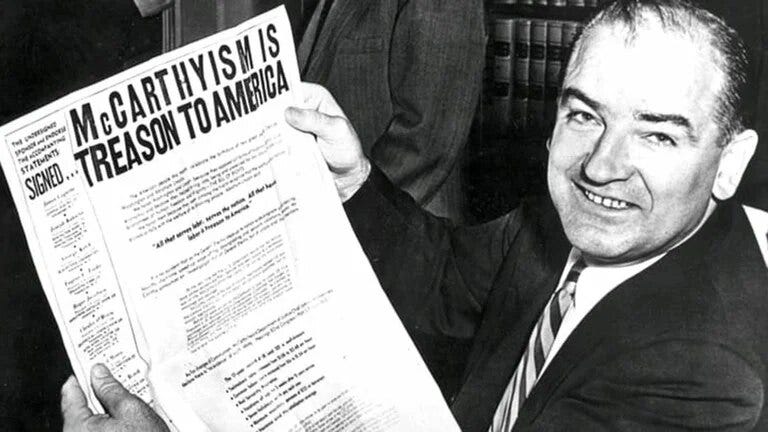

El punto de mayor radicalidad de la HUAC y de la persecución bajo la acusación de comunistas dentro de las fronteras estadounidenses estuvo bajo el comando de Joseph McCarthy. Senador republicano por el Estado de Wisconsin y presidente del “Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité del Senado sobre Operaciones Gubernamentales”, terminó dirigiendo una inquisición moderna contra el comunismo. Por estas razones, la persecución anticomunista pasaría a ser conocida en la historia con el nombre de macartismo. La preocupación ya no eran Hollywood o los sindicatos: la acusación de McCarthy consistió en que los comunistas se habían infiltrado a gran escala dentro del gobierno yanqui, especialmente dentro del Departamento de Estado. Por estas razones, miles de empleados estatales y funcionarios tuvieron que pasear por los pasillos del Congreso, testificando sobre sus supuestas actividades anti estadounidenses. Si viste recientemente la película Oppenheimer pueden ver un típico caso de persecución por supuesto comunismo.

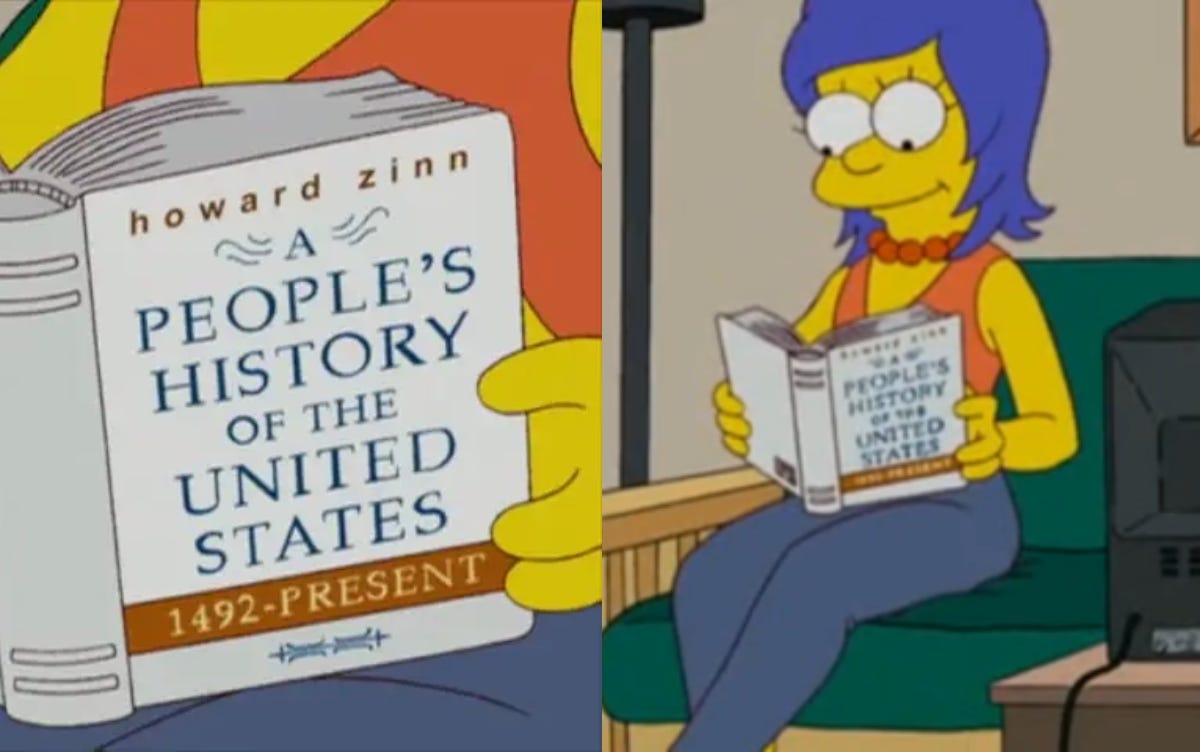

Ahora bien, ¿cómo hacían en la HUAC, el FBI o McCarthy para identificar un comunista? En un artículo titulado “Dónde buscar un comunista”, el historiador estadounidense Howard Zinn… pará, te lo tengo que presentar antes de seguir. Zinn es uno de los historiadores yanquis más leídos, a pesar de haber sido un militante socialista toda su vida. Su libro La otra historia de los Estados Unidos, que en vez de centrarse en los “grandes hombres” busca contar la historia de su país desde abajo, fue un verdadero bestseller, llegando a vender más de un millón de ejemplares. Tal fue su éxito que aparece en un capítulo de Los Simpsons y en otro de Los Soprano.

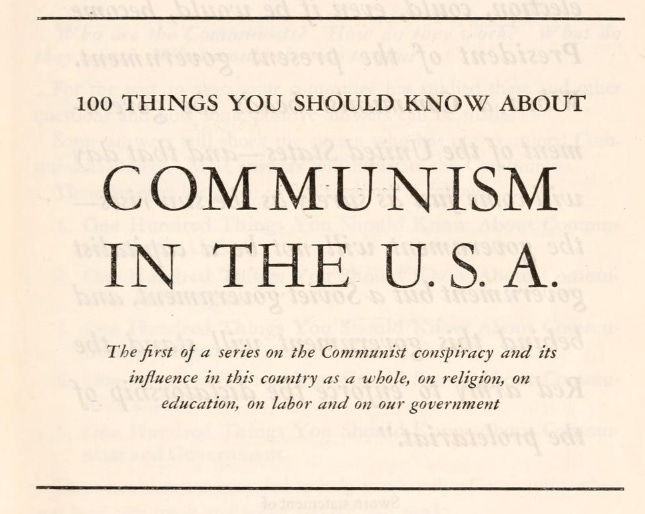

Volviendo al artículo, Zinn cuenta que, en 1948, la HUAC distribuyó diversos panfletos titulados “100 cosas que usted debe saber sobre el comunismo en Estados Unidos” (se pueden leer el original en inglés). La primera pregunta y respuesta era: “¿Qué es el comunismo? Un sistema en el que un pequeño grupo intenta dominar el mundo” (parece que los muchachos de la HUAC se la pasaban viendo Pinky y Cerebro). Luego se pone más bizarro: “62) ¿Cómo un comunista puede ser identificado? Fácil: los comunistas van a denunciar al presidente de Estados Unidos, pero nunca lo harán con Stalin. [...] 76) ¿Dónde hay un comunista en la vida cotidiana? Buscalo en tu escuela, en tu sindicato, tu parroquia o en tu club cívico”. En otro panfleto, titulado “100 cosas que usted debe saber sobre el comunismo y la religión” se postulaba que incluso la Asociación de Jóvenes Cristianos era un blanco de los comunistas. En conclusión, el comunista podía estar en absolutamente cualquier lado.

Zinn también relata otras historias similares. En 1950, Harold Velde, representante por Illinois (quien luego se convertiría en presidente de la HUAC) señaló en el Congreso la idea de impedir el servicio de bibliotecas circulantes en las zonas rurales, ya que “Educar a los estadounidenses por medio de bibliotecas podría traer aparejado un cambio en su actitud política más rápido que ningún otro medio. La base del comunismo y de la influencia socialista es la educación del pueblo.”. La cosa se pone más bizarra a medida que avanzan los casos: en un interrogatorio de la HUAC al director del Festival de Shakespeare de Nueva York, se le consultó sobre si las obras de Shakespeare que representaban eran una influencia de simpatías comunistas.

¿Cómo se puede entender todo esto? ¿Era posible que existiera una infiltración masiva del comunismo en el Estado estadounidense? Los números hablan por sí solos. El Partido Comunista norteamericano (PCUSA), que tenía 79 mil miembros en 1944, contaba con tan solo 23 mil en 1954, en plena radicalización del macartismo (si en esa época, aproximadamente, la población era de 160 millones de personas, representa apenas un 0,01%) Sin contar la cantidad de esos miembros que eran espías y dobles agentes… La respuesta hay que buscarla en otro lado. Como estableció el historiador Larry Ceplair, “el anticomunismo no basó su campaña en las verdaderas creencias de los comunistas individuales… el anticomunismo descansó, sobre todo, en lo que ellos proclamaban que los comunistas, como entidad, creían y harían”. En este sentido, era necesario mostrar al comunismo como una amenaza real, más allá de basarse en premisas falsas acerca de qué era el comunismo y cuántos comunistas realmente existían. Por eso, para ciertos autores como Lipser y Raab el macartismo no fue un movimiento político, sino que fue una “histeria” producto del clima de época. Hay que recordar que estos años de la Guerra Fría estuvieron marcados por enormes ansiedades y miedos: por ejemplo, en 1949 la Unión Soviética había desarrollado una bomba nuclear, y al poco tiempo se empezó a desarrollar la guerra de Corea. Este contexto fue el caldo de cultivo para desatar un pánico moral que le sirvió al gobierno para llevar a cabo una verdadera caza de brujas sobre los supuestos comunistas.

¿Cuándo finaliza la etapa macartista? En 1954, McCarthy fue desplazado de sus funciones. ¿Qué pasó? Cruzó la línea que no tenía que pasar: se metió con el Ejército y el Ministerio de Defensa, a los cuales también acusó de estar sufriendo la infiltración de comunistas. Tanto republicanos como demócratas cerraron filas a favor de sus compatriotas militares, a quienes consideraban uno de los pilares de Estados Unidos. El Senado lo censuró por “conducta indigna de un miembro del Senado de los Estados Unidos”, y McCarthy pasó a ser un personaje en desgracia. Se refugió en el alcoholismo, y falleció en 1957 de cirrosis y hepatitis. El macartismo pasó a sufrir un desprestigio, pero la política anticomunista estadounidense persistió en los años siguientes, aunque con vaivenes en cuanto a su intensidad.

¿Macartismo en el siglo XXI?

¿Estamos ante un nuevo macartismo, con las actuales acusaciones constantes sobre la existencia de comunistas en todos lados? La historiadora Ana Bochicchio señala que “lo que ocurrió desde mediados de los `50 y durante los `60 fue un desplazamiento de la paranoia hacia el ámbito de la extrema derecha.” Suena familiar, ¿no? Ahora bien, hay una diferencia abismal entre la década del 50 y la actualidad: en la Guerra Fría existían amenazas socialistas reales en el mundo (la URSS, China, el bloque soviético, los movimientos por la liberación del Tercer Mundo, entre otros). Hoy en día, y post caída del Muro, los movimientos de izquierda o centro-izquierda que gobiernan en ciertos países o tienen posibilidades de acceder al poder lo hacen postulando programas reformistas, pero dentro de los límites del capitalismo. ¿Por qué, entonces, se los acusa de comunistas o socialistas?

Howard Zinn, nuevamente, nos aporta una pista, señalando algo para la época del macartismo, pero que puede pensarse para la actualidad: “la palabra ‘comunista’ utilizada como epíteto, como provocadora de gran temor, encierra la intención de poner fin al debate racional del comunismo en sí.” Decirle comunismo o socialismo a cualquier cosa le quita el verdadero significado a estos términos, buscando, de alguna manera, desarticular el potencial transformador de la sociedad que originalmente portaban estas palabras. ¿Te acordás lo que te escribí la vez pasada sobre el pasado y futuro según Koselleck? En este caso, podemos entender que los sucesos del siglo pasado siguen vivos en el inconsciente colectivo. La Revolución Bolchevique y los gobiernos socialistas posteriores, más allá de todos los errores y tragedias cometidas en el camino, y sin la necesidad de recuperar ese ejemplo como modelo a seguir, dejaron una enseñanza fundamental: existe la posibilidad de imaginarse una realidad diferente al capitalismo. Es parte de nuestro espacio de experiencias.

De esta forma podemos entender esta especie de macartismo esquizofrénico o paranoico de Milei, Bolsonaro o Musk, y de todos aquellos que defienden un capitalismo salvaje. Decirle comunista o socialista a, por ejemplo, el calentamiento global, el papa Francisco, Keynes, Yrigoyen, Alfonsín, Larreta o Espert (espero que no te moleste que evite explicarte uno por uno por qué estos sujetos no son socialistas ni comunistas), corre el eje y busca anular la discusión sobre lo que realmente son proyectos transformadores de la realidad.1

Popurrí

Bueno, este popurrí va a ser XL. Voy a buscar limitar las presentaciones porque hay mucho material para compartir:

Mini popurrí: 50 años del golpe en Chile

El pasado 11 de septiembre se cumplieron 50 años de que el golpe de Estado militar, encabezado por Augusto Pinochet, terminó con el gobierno socialista (sí, socialista posta) de Salvador Allende en Chile en 1973. En el 2021 te escribí sobre este tema. Hoy te comparto un picadito de links sobre la cuestión, con muchas de las cosas que estuvieron circulando estas semanas:

Entrevista a la historiadora Marian Schlotterbeck sobre las características del gobierno de Salvador Allende.

Un artículo, extremadamente lúcido, que escribió Eric Hobsbawm la semana siguiente al golpe de Estado en 1973.

Colección de películas, documentales y series de televisión sobre el tema.

Entrevista al investigador Peter Kornbluh sobre los archivos desclasificados de los que te hablé la vez pasada.

Una nota de Ezequiel Fernández Moores sobre cómo el Estadio Nacional de Santiago de Chile fue transformado en una cárcel durante la dictadura de Pinochet.

Una entrevista a Evgeny Morozov en Cenital, un escritor bielorruso que estudió el intento del gobierno de Allende de crear una internet socialista.

Una playlist en Youtube que reúne 50 canciones sobre estos tópicos.

Se estrenó en la TV Pública la miniserie Los mil días de Allende.

El próximo jueves 12 de octubre se presenta en Buenos Aires el libro Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar de Marcelo Casals.

Novedades editoriales

Ya saliendo del ámbito “Chile”, paso a compartirte algunos nuevos libros de estas semanas:

Federico Lorenz (lo entrevistamos para este newsletter el año pasado) publicó una recopilación de escritos propios titulado ¿De quién es el 24 de marzo? Memoria, historia y política.

Dos libros titulados 1983: de Marina Franco, 1983. Transición, democracia e incertidumbre y de Jennifer Adair, 1983. Un proyecto inconcluso.

Tulio Halperín Donghi. La herencia está ahí: diez entrevistas comentadas, un libro de ensayos sobre entrevistas a, posiblemente, uno de los historiadores más importantes que tuvo nuestro país. El libro fue compilado por Javier Trímboli y cuenta con la participación de numerosos autores. Lo presentan el próximo viernes 13 en Cultural Morán.

Entrevista a Natalie Zemon Davis

Compartimos esta entrevista a Natalie Zemon Davis, una importantísima historiadora que se dedicó a cuestiones de historia cultural, historia social e historia de género. Vinculado con el tema de hoy, Zemon Davis relata que su esposo, el importante matemático Chandler Davis, fue acusado de comunista por el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Por negarse a responder preguntas, amparándose en la constitución, llegó a estar preso. Te dejo esta frase que recuperan en la entrevista sobre Zemon Davis acerca de la importancia de la historia: “Quiero ser una historiadora de la esperanza que haga a la gente consciente de las posibilidades de futuro. La forma en que la historia puede mostrar el abanico de opciones y los diferentes caminos seguidos en el pasado también sugiere alternativas para el futuro.”

Carlopalooza 2023

Este año lo estamos cerrando con grandes visitas internacionales. En noviembre viene Taylor Swift, pero esta semana vino al país Carlo Ginzburg. Ginzburg es, posiblemente, el historiador vivo más importante y uno de los más trascendentales de todos los tiempos. Considerado uno de los padres de la microhistoria, sus trabajos han cruzado diferentes disciplinas y aportado conocimientos claves para pensar, por ejemplo, la historia de la cultura popular.

El miércoles pasado le otorgaron un doctorado Honoris Causa en mi casa de estudio, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Uno de los momentos más emotivos fue su entrada y salida: un auditorio estallado al grito de “Ole, ole, ole, Carlo, Carlo…”. “Esta locura, no la traten de entender” dirían La T y La M. Obviamente tengo fotito con el señor. En fin, te comparto un par de entrevistas que le hicieron en el país en estos días, una en Infobae y otra en Telam.

Aquí terminamos con una nueva edición de Una Buena Historia. Como siempre te recuerdo, hay diferentes maneras en las cuales podés contribuir a este proyecto, el cual si Milei lo leyera lo acusaría de comunista sin lugar a dudas. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo un newsletter gratuito, aportando económicamente a la causa: a través de este link de la app cafecito (si estás en Argentina con contribuciones desde 100 patacones) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes. Recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.

¡Abrazo! Nos leemos de vuelta en noviembre (que miedo),

Santiago

Que leí para escribir la edición de hoy:

Ana Laura Bochicchio: “¡Ahí vienen los rusos! Estados Unidos, la temprana Guerra Fría doméstica y la construcción del enemigo interno”, en Pablo Pozzi y Fabio Nigra (comps.), Huellas imperiales. De la crisis de 1929 al presidente negro, Buenos Aires, Ediciones Ciccus, 2013, pp. 205-226.

Howard Zinn, “Donde buscar un comunista”, en Pablo Pozzi y Fabio Nigra (comps.), Huellas imperiales. De la crisis de 1929 al presidente negro, Buenos Aires, Ediciones Ciccus, 2013, pp. 251-255.

Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos. Desde 1492 hasta hoy. Fuenterrabía, Hiru Argitaletxea, 1997.