Se viene el estallido

¿Cómo es que la mayoría de la población acepta reformas neoliberales salvajes que los perjudican directamente?

Hola, ¿cómo estás?

En la primera entrega de este newsletter te contaba que la idea del mismo era “rescatar cuestiones que se discutan en la agenda actual y poder repensarlas desde el conocimiento histórico”. Por eso los envíos durante esta segunda mitad del año giraron en torno al tema central que atraviesa actualmente a la Argentina: las elecciones. Hoy no será la excepción.

“Ojalá que la Argentina explote antes del 19 de noviembre” declaró hace unos días Patricia Bullrich, en relación con la situación económica del país de cara al balotaje. En la misma línea, Javier Milei cerró una gran cantidad de actos cantando “se viene el estallido”, el estribillo de la canción del grupo Bersuit Vergarabat. Unas semanas antes de la primera vuelta, el candidato libertario se había mostrado a favor de una súbita devaluación del peso argentino, ya que “cuanto más alto esté el dólar, más fácil es dolarizar”. No fueron solo declaraciones teóricas: incentivó la corrida contra el peso al recomendar no renovar los plazos fijos. La posición no era nueva. Por ejemplo, el año pasado Milei, sobre la posibilidad de una hiperinflación, había deseado “que estalle la economía”.

No hace falta ser economista para saber que la economía argentina está atravesando una aguda crisis. Pero también es una obviedad que si la economía “estalla” o “explota” (es decir, una hiperinflación, el último dique de contención que todavía no se rompió), los que menos tienen junto a la clase trabajadora van a padecer grandes sufrimientos. Milei sostiene que peor no se puede estar, una postura compartida por parte de sus votantes, pero sí, claramente se puede estar peor. Cualquier argentino con edad suficiente recordará lo que fueron las hiperinflaciones del 89/90, o las consecuencias de la crisis del 2001. ¿Por qué, entonces, quieren que se venga un estallido? La respuesta es clara: es el camino más fácil para imponer su paquete de reformas. La fórmula “mientras peor la economía, mejor para nuestros proyectos” no es nueva. Por eso, en la entrega de hoy de Una Buena Historia, analizamos cómo se impusieron —hacia finales del siglo pasado— proyectos neoliberales a expensas de conquistas y derechos sociales.

El renacer del liberalismo

El célebre historiador británico Eric Hobsbawm, en su libro Historia del siglo XX (la peor traducción de un título jamás realizada: debería ser “La edad de los extremos: el corto siglo XX, 1914-1991”), explicaba la sorpresa que significó para los contemporáneos la implantación de políticas neoliberales:

“Para aquellos de nosotros que vivimos los años de la Gran Depresión todavía resulta incomprensible que la ortodoxia del mercado libre, tan patentemente desacreditada, haya podido presidir nuevamente un período general de depresión a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, en el que se ha mostrado igualmente incapaz de aportar soluciones. Este extraño fenómeno debe servir para recordarnos un gran hecho histórico que ilustra: la increíble falta de memoria de los teóricos y prácticos de la economía. Es también una clara ilustración de la necesidad que la sociedad tiene de los historiadores, que son los «recordadores» profesionales de lo que sus conciudadanos desean olvidar.”

Repasemos. Las políticas del liberalismo económico clásico fueron profundamente ineficaces para proponer soluciones a la Gran Depresión durante 1930, sumado a que la ausencia de regulaciones financieras explica en gran medida el crack de la bolsa de 1929. Para salir de la crisis, en cambio, se recurrieron a políticas económicas heterodoxas, que tuvieron como gran teórico a John Maynard Keynes (un ejemplo de esto fue el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos). La intervención del Estado en la economía se profundizó en diferentes regiones a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la misma, se implementaron en distintos países capitalistas lo que se conoció como el “Estado de Bienestar”: los gobiernos le aseguraron un mínimo de ingresos a la población a través de determinados servicios y beneficios sociales como la salud y la educación pública, el seguro de desempleo, las jubilaciones, entre otros. Estas prestaciones cumplían una triple función: por un lado, una redistribución del ingreso a favor de los trabajadores y los más necesitados; por otro, un “salario indirecto” que mejore el poder adquisitivo de la población, logrando mantener alto el nivel de consumo y, por ende, la actividad económica en general. Por último, la mejora en los niveles de vida de la población servían como un muro de contención ante el bloque soviético, que amenazaba con nuevas revoluciones sobre los países capitalistas. Para traducirlo a los términos argentinos (más allá de las especificidades propias), estas políticas se desplegaron a gran escala en el país durante el primer gobierno peronista y continuaron en las décadas siguientes.

Este nuevo modelo dentro del capitalismo, con una fuerte injerencia del Estado, derivó en un ciclo económico denominado por Hobsbawm como “los 30 años gloriosos” o “los años dorados del capitalismo”, donde la actividad y el consumo se lograron mantener en niveles altos y no existieron grandes crisis. Sin embargo, hacia la década de 1970 mostraba signos de agotamiento: los países sufrieron crisis de estanflación (donde la creciente inflación no iba acompañada de un crecimiento económico sino de estancamiento en la actividad), agravadas por problemas coyunturales (como la crisis del petróleo desatada en 1973) o cambios más profundos en el sistema financiero implantando post Segunda Guerra Mundial (especialmente, el abandono de Estados Unidos de los tratados de Bretton-Woods, de los que te hablé en esta ocasión, con el fin de la convertibilidad del dólar al oro en 1971). El fondo de la cuestión es que, en esta crisis donde se encontraron límites al crecimiento previo, se pasó a desmantelar las conquistas del Estado de Bienestar y a implantar el modelo neoliberal en la mayoría de los países capitalistas. Este modelo quedó plasmado en lo que se conoció como el “Consenso de Washington”, un recetario de reformas que debían realizar los estados. Repasemos sus ingredientes: reducción del gasto público y de los subsidios, reformas en la recaudación de impuestos, libre comercio exterior, privatización de empresas estatales, instrumentos financieros a manos del mercado (como la tasa de interés y el tipo de cambio), desregulación de inversiones extranjeras, entre otros. En definitiva, dejar las principales variables de la economía en manos del mercado, reduciendo al Estado a las cuestiones más mínimas (como la seguridad y la obra pública).

Esto nos permite volver a la pregunta original de Hobsbawm: ¿cómo la población permitió que se abandonara el modelo del Estado de Bienestar para retomar un liberalismo aún más salvaje del que se había conocido previamente?

¿Shock o consenso?

La aceptación de políticas neoliberales por parte de amplios grupos de la sociedad que se vieron perjudicados (por ejemplo, dejando de recibir los beneficios por parte del Estado que aseguraba un mínimo nivel de vida) es un debate abierto entre investigadores sociales. En la entrega de hoy, presento un par de trabajos que ayudan a pensar esta problemática.

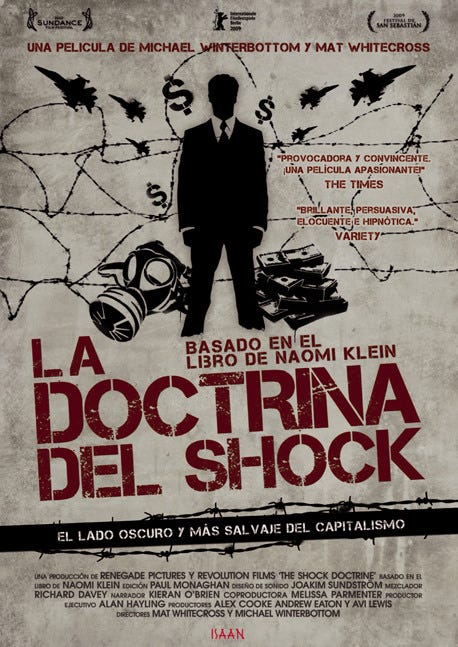

Arrancamos por el famoso libro La doctrina del shock. El Auge del Capitalismo del Desastre de la periodista e investigadora canadiense Naomi Klein (sobre este trabajo hicieron un documental, se puede ver en YouTube). Klein busca responder justamente la pregunta formulada más arriba: ¿cómo logran introducirse reformas neoliberales que son profundamente antipopulares? Para eso, la autora analizó el desarrollo histórico del neoliberalismo en distintos países y la obra de uno de sus mayores precursores, Milton Friedman. Para Klein, Friedman formuló una “utopía de los emprendedores” a partir de su promesa basada en la “libertad individual”, es decir, “un proyecto que elevaba a cada ciudadano individual por encima de cualquier actividad colectiva y les liberaba para expresar su libre albedrío a través de sus elecciones como consumidores.” Sin embargo, para llevar su modelo abstracto a la realidad, era necesario desmantelar el Estado de Bienestar, fuertemente arraigado en aquellos años. Volvemos a la pregunta original, ¿cómo pudo lograrse?

Klein va a sostener que eventos traumáticos y situaciones extremas (una dictadura, un desastre natural, una guerra, un atentado, entre otros) llevan a las personas a un estado de shock, generando el contexto perfecto para que se impongan las medidas neoliberales y que la población no tenga más remedio que aceptarlas. El propio Friedman, en su cruzada anti keynesiana, defendía la idea de aprovechar (e incluso generar) una profunda crisis para introducir su programa de reforma. Junto a sus Chicago Boys (el grupo de estudiantes formado para impulsar las ideas neoliberales) llegaron a asesorar al gobierno de Pinochet en Chile, uno de los mayores laboratorios de las políticas neoliberales que luego fueron aplicadas en otras latitudes (tal como analiza Klein). Para el economista estadounidense, "sólo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable”. En definitiva, era necesario tener formuladas las políticas neoliberales de antemano hasta que una crisis deje a la población en tal shock que acepten lo antes impensado. La tragedia que significa una guerra o una dictadura para Friedman era el momento perfecto para introducir sus reformas promercado y neoconservadoras.

El otro trabajo del que te voy a escribir hoy, complementario a lo que plantea Klein, es Breve historia del neoliberalismo del geógrafo y teórico británico David Harvey. El autor reconoce que represiones salvajes como las dictaduras militares en Chile y Argentina quebraron la resistencia social y crearon las condiciones para imponer su neoliberalización de la economía. Sin embargo, esto no se adecúa a los dos casos paradigmáticos de la “revolución neoliberal” post 1979, donde las reformas se introdujeron por vía democrática: Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. En estos países, para imponer las reformas neoliberales fue necesario “la previa construcción del consentimiento político a lo largo de un espectro lo bastante amplio de la población como para ganar las elecciones.” Es decir, donde Klein ponía el acento en el violento shock que generaban diferentes tragedias, para Harvey era necesario la construcción de un amplio consenso previo a implantar las reformas promercado.

Para Harvey, la construcción del consenso a favor de las reformas neoliberales tuvo un largo recorrido. De reducidos ámbitos académicos se pasó “a la organización de think-tanks (con el respaldo y la financiación de las corporaciones), a la captura de ciertos segmentos de los medios de comunicación y a la conversión de muchos intelectuales a modos de pensar neoliberales, se creó un clima de opinión que apoyaba el neoliberalismo como el exclusivo garante de la libertad. Estos movimientos se consolidaron con posterioridad mediante la captura de partidos políticos y, por fin, del poder estatal.” Todo muy, demasiado, actual. Y sigue apareciendo la libertad como palabra mágica. Pasemos entonces, sin dar más vueltas, al caso argentino.

El shock y el consenso de la hiperinflación

En la Argentina, la desarticulación del Estado de Bienestar y el fin del modelo económico que tuvo como prioridad la industrialización del país puede señalarse, como un primer hito, en el paquete de medidas conocidas como el Rodrigazo. Sin embargo, este brutal ajuste fue combatido por los sindicatos y la clase obrera en las calles, obligando a la renuncia del ministro de economía Rodrigo, junto a López Rega. De este episodio, los grandes grupos empresarios del país sacaron la conclusión de que, para imponer el ajuste que pretendían sobre la clase trabajadora, era necesario quebrar toda resistencia social. La apuesta fue, entonces, por una dictadura. La contracara del terrorismo de Estado aplicado en el país fue crear las condiciones necesarias para que se avancen con políticas económicas de cuño liberal, como la apertura económica y la reforma financiera que terminaron desindustrialización al país. Sin embargo, producto de la resistencia obrera que sobrevivió, los pésimos resultados económicos de estas políticas que derivaron en nuevas crisis (por ejemplo, un aumento colosal del tamaño de la deuda externa) y las propias internas militares, no se logró avanzar más lejos en el programa neoliberal durante la última dictadura (por ejemplo, el gasto público subió y no se dio el proceso de privatizaciones que posteriormente recomendó el “Consenso de Washington”).

Por lo tanto, la plena imposición de las políticas neoliberales tuvieron que esperar, en Argentina, hasta los gobiernos de Carlos Saúl Menem: reforma del estado, privatizaciones de las empresas y servicios públicos (¡incluso de las jubilaciones!), liberalización de la economía, moneda atada al dólar, y la lista sigue. ¿Cómo logró todo esto donde la dictadura se había estancado? La respuesta hay que buscarla en el profundo impacto que tuvieron las hiperinflaciones de 1989 y 1990 en la sociedad argentina, durante el final del gobierno de Alfonsín y el inicio del mandato de Menem (con cifras que superarón el 3000% de inflación anual durante 1989 y el 2300% el año siguiente). Las agudas consecuencias de las crisis hiperinflacionarias (saqueos, pérdida del poder adquisitivo y del ahorro, confiscación de depósitos, empeoramiento de toda variable económica) actuaron como un shock en la población argentina, al mismo tiempo que generó las condiciones para que se acepten las reformas neoliberales como lo inevitable. Nuevamente, shock y consenso.

Parece que Milei tiene muy claro todo lo expuesto anteriormente. Sin ir más lejos, uno de sus “hijos perruno” se llama Milton en honor al señor Friedman, odia a Keynes y al Estado, admira a Thatcher, Menem le parece el mejor presidente de la historia argentina. Ahora bien, ¿cómo logró consolidarse como un candidato con chances reales de ganar la elección? Primero, es importante señalar que el consenso a favor de la “utopía de los emprendedores” en el país, en gran parte, ya está construido. La prédica de economistas e intelectuales, el papel de los medios de comunicaciones, el uso de redes sociales (apuntando especialmente hacia los estratos más jóvenes de la población), partidos políticos que adoptan estas políticas como su plataforma electoral en el contexto de una fuerte crisis económica que de por sí sola deslegitima el rol del Estado: todo juega a favor de construir consentimiento en amplios sectores sociales a favor de reformas pro-mercado, ocultando que estas medidas no son una novedad, sino la radicalización del proceso de liberalización de la economía acontecida durante la década de 1990 y que se había iniciado en la última dictadura genocida. Como dice Hobsbawm, los historiadores parecemos obligados a recordar lo que otros quieren olvidar: en Argentina, estas políticas llevaron a la peor crisis económica y social de su historia en el año 2001.

Ahora bien, Milei tiene parte del consenso pero le falta el shock. Ahí entra a jugar el “que estalle”. Sabe que la dolarización que él propone se puede hacer solo de tres maneras: tomando una deuda externa gigantesca (altamente improbable que le presten al país esa cantidad colosal de dinero por la deuda que ya tiene acumulada), confiscando los depósitos y ahorros de los argentinos mediante algún instrumento similar al Plan Bonex (medida profundamente impopular que pondría en jaque su capital político) o mediante una hiperinflación que licue los pesos de la economía. Volvemos al principio: mientras más caro el dólar, más fácil la dolarización. Con una hiperinflación y un dólar a 10.000 pesos, la dolarización se hace con muchos menos dólares que los requeridos actualmente. A la vez, una hiperinflación crea las condiciones perfectas para romper la resistencia popular y pone a la población en una situación de aceptar cualquier receta a cambio de recuperar la estabilidad monetaria. En una conferencia sobre el neoliberalismo dictada en septiembre de 1995 en la Universidad de Buenos Aires, el historiador británico Perry Anderson contó la siguiente anécdota:

Recuerdo una conversación en Río de Janeiro en 1987, cuando era consultor de un equipo del Banco Mundial y hacía un análisis comparativo de alrededor de veinticuatro países del Sur, en lo relativo a políticas económicas. Un amigo neoliberal del equipo, sumamente inteligente, economista destacado, gran admirador de la experiencia chilena bajo el régimen de Pinochet, me confió que el problema crítico del Brasil durante la presidencia de Samey no era una tasa de inflación demasiado alta como creía la mayoría de los funcionarios del Banco Mundial, sino una tasa de inflación demasiado baja. ‘Esperemos que los diques se rompan’, decía. ‘Aquí precisamos una hiperinflación para condicionar al pueblo a aceptar la drástica medicina deflacionaria que falta en este país’.

¿Ahora entendés por qué quieren que explote el país y que “se venga el estallido”?

Popurrí

Un manual para investigar el peronismo

Arrancamos un nuevo popurrí con recomendaciones literarias. Primero, un libro de esos que hay que tener: un grupo de prestigiosos investigadores del “Instituto Ravignani” de la UBA escribieron el trabajo colectivo Historia del peronismo. Un manual para su investigación. Los capítulos del libro versan sobre diferentes facetas de la experiencia peronista (vida asociativa, clase obrera, alterizaciones raciales, los rituales peronistas, ciencia, literatura, historia de las mujeres y estudios de género, izquierda y derecha peronista), buscando establecer un estado de la cuestión sobre los estudios previos, a la vez que señalan límites y posibles nuevos caminos a transitar. El trabajo, por lo tanto, es de gran utilidad para quienes comienzan a investigar sobre estas temáticas, pero también para el público en general que quiera conocer cómo y qué cuestiones se investigan de la historia del peronismo. Se presentó ayer en la Feria del Libro de temática peronista (el link acá).

Una pérdida eterna

Otra novedad editorial vinculada al peronismo es “Una pérdida eterna. La muerte de Eva Perón y la creación de una comunidad emocional peronista” de la historiadora Sandra Gayol, un profundo análisis de las implicancias de la enfermedad y muerte de Evita, y de su posterior funeral. El índice y la introducción pueden leerse acá.

África sí tiene historia

¿Te acordás que el año pasado te escribí sobre un libro que buscaba recuperar la historia de los pueblos a los cuales le negaban su propia historicidad? En esa línea, se publicó este pequeño libro titulado África sí tiene historia. Reivindicación del continente que Occidente eligió olvidar, donde recuperan una conferencia y una entrevista a François-Xavier Fauvelle, historiador y arqueólogo francés especializado en África. La presentación del libro la escribió la historiadora argentina Marisa Pineau, y puede leerse acá.

40 años de democracia

Seguimos con muchas propuestas por los 40 años de democracia que se cumplirán el próximo 10 de diciembre. Arrancamos: La Secretaría de Derechos Humanos, en colaboración con el Archivo Nacional de la Memoria y Gelatina, lanzaron el podcast DDH40: Derechos Humanos y Democracia. Son 40 episodios (no te asustes, son cortos) donde recorren las diferentes luchas colectivas que hicieron posible la construcción de una democracia basada en los derechos humanos. Otro podcast reciente sobre el tema, en una colaboración de La Nación junto a la Universidad Di Tella, es Primavero Cero, con la participación de numerosos protagonistas y especialistas. Por último, el Museo Histórico Nacional presentó la exposición temporaria “1983. Volver a votar”, donde se exhiben afiches de diferentes partidos políticos de aquella mítica campaña donde Alfonsín conquistó la presidencia.

Aquí terminamos con una nueva edición de Una Buena Historia. Nos reencontramos en diciembre, y te voy adelantando el tema: un especial por los 40 años de democracia. Ahora bien, el tono del mismo va a depender fuertemente de los resultados del balotaje. Como siempre te recuerdo, hay diferentes maneras en las cuales podés contribuir a este proyecto. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo un newsletter gratuito, podés aportar económicamente a la causa: a través de este link de la app cafecito (si estás en Argentina con contribuciones desde 100 pesos, precio congelado hasta el momento) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes. Recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.

¡Abrazo!

Santiago