¡Hola! ¿Cómo va todo?

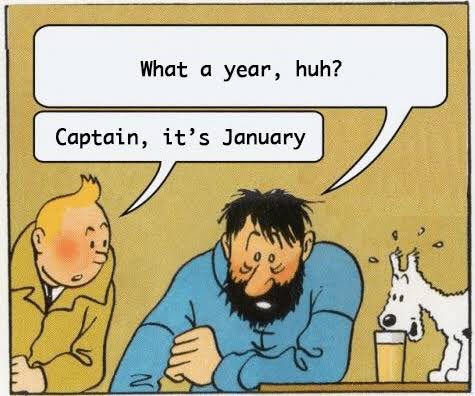

Que lindo volver a escribirte después de unas merecidas vacaciones. Espero que hayas descansado igual que yo, o que estés en eso ahora o próximamente. Con la entrega de hoy arrancamos la segunda temporada de “Una Buena Historia”, tu newsletter sobre divulgación histórica que busca mezclar pasado y presente.

¿Sobre qué escribirte en este reencuentro? La verdad que opciones sobran, porque quién no se tomó nada de vacaciones fue la realidad. Respecto al conflicto en Europa del este, desde este newsletter queremos hacer una humilde recomendación a Ucrania, la OTAN y a Pepe Biden: no invadan Rusia en invierno, no suele ser una buena idea.

Una periodista ayer habló de Putin como “neo comunismo zarista”, en un claro intento de provocación a mi persona para que escriba sobre el tema. Pero no lo logró. Hoy te voy a hablar de otra cosa: el Fondo Monetario Internacional (muchxs lo llaman por sus siglas FMI, pero acá en el barrio le decimos “el Fondo”). No, pará, antes que cierres este correo hartx de leer cosas sobre el tema, te pido que veas esta aclaración: no te voy a escribir sobre si el principio de acuerdo es bueno o malo, sobre cómo hay que encarar las negociaciones, ni te voy a revelar información crucial para entender las internas dentro de la coalición de gobierno. Sobre todo eso ya hay bastantes cosas para leer.

Lo que te propongo en la entrega de hoy es mucho más sencillo. Hace años (perdón, décadas) que nos encontramos con información referida al FMI en las noticias, y pareciese que fueran esas entidades supratemporales y universales que existieron siempre y que fueron originadas en épocas del Génesis. Claramente no es así. Así que hoy te voy a escribir sobre cómo se creó el Fondo y los debates en torno a las tareas que debía llevar adelante. Como siempre, entender estas cuestiones del pasado nos ayudan a entender mejor los conflictos del presente.

En 1944, la Segunda Guerra Mundial no había terminado, pero todo parecía ser cuestión de tiempo: la unión dentro del bando aliado de lo que serían las dos superpotencias de la Guerra Fría, Estados Unidos de América y la Unión Soviética, parecía sellar el conflicto (¿te acordás en esta edición que te conté de conflictos en la ONU en plena Guerra Fría?). La derrota de Alemania era solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, los aliados comenzaron a realizar reuniones para pensar de antemano cuál sería el orden mundial en el incierto mundo de la postguerra. Hoy nos vamos a concentrar en las cuestiones económicas de esos debates.

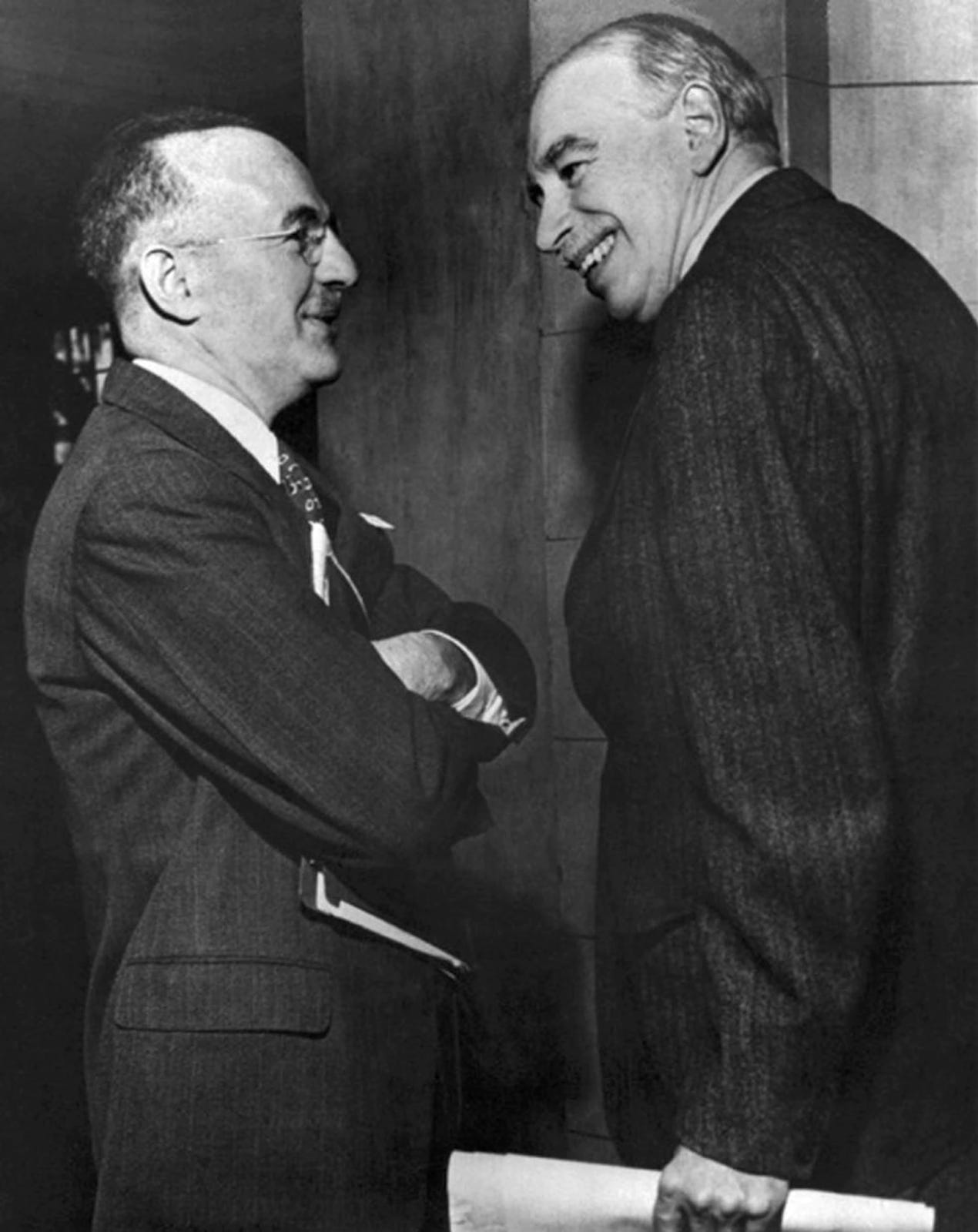

Luego de la crisis económica de la década de 1930 y las limitaciones que habían mostrado las ideas de que el “libre mercado” podría regular la economía, existía cierto consenso a favor de reconocer la importancia del rol de la intervención estatal en la economía. La cuestión era cuánta intervención permitir. Ya en 1943, se comenzó a discutir cómo planear las políticas monetarias posteriores al conflicto bélico. Ese mismo año, los Estados Unidos e Inglaterra publicaron sus planes de estabilización monetaria para cuando termine la guerra. ¿Quiénes escribieron estas propuestas? El yanqui lo escribió Harry Dexter White, el director de la División de Investigaciones Monetarias del Departamento del Tesoro estadounidense, mientras que el proyecto inglés fue redactado por John Maynard Keynes, uno de los principales economistas del siglo XX quien por ese entonces ocupaba el cargo de asesor de la tesorería del Reino Unido.

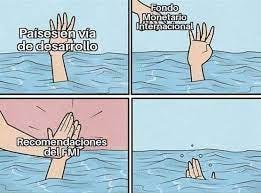

Pregunta más importante aún, ¿qué proponían estos planes? El Plan White planteaba, a grandes rasgos, una vuelta a los principios ortodoxos de la economía de libre mercado: estabilidad del tipo de cambio para evitar devaluaciones y fortalecer el dólar, evitar desequilibrios en la balanza de pagos a nivel internacional, liberación del comercio y de los capitales productivos, reducir controles del tipo de cambio en el extranjero, etc. Para lograr que estas políticas se realicen, planteaba que el FMI debería poder intervenir en las políticas económicas de cada país, condicionando sus ayudas a que se cumplan ciertas condiciones como mantener el tipo de cambio (siempre basado en el dólar-oro) y reducir los desequilibrios de la balanza exterior. Todas cosas que nos suenan familiares a lxs argentinxs, ¿no?

El Plan Keynes, en cambio, postulaba que el FMI funcione como una especie de banco central internacional, un prestamista para todos los países. Incluso pedía que se llame “Unión Compensadora Internacional” y que consista en un sistema de pagos multilateral cerrado. Además, el Fondo debía limitarse a hacer “recomendaciones” sobre las políticas económicas a llevar adelante por cada país, dejando la toma de decisiones en cada Estado. En otras palabras, les permitía a los países utilizar los fondos obtenidos sin mayores restricciones. También Keynes se oponía a que existan grandes cantidades de dinero a disposición sin que estos sean dedicados a fines productivos.

Esto se debía a que Keynes creía que “los saldos acreedores excesivos crean, necesariamente saldos deudores excesivos”. En otras palabras, dar grandes préstamos significa que un día hay que pagarlos y se convierten en grandes deudas. Por eso, Keynes buscaba una mayor estabilidad monetaria y de intercambios que implicaba, por ejemplo, que los países aumenten sus exportaciones y que los países con superávit (especialmente Estados Unidos) importen productos de países endeudados para que estos puedan hacerse con dólares. En palabras sencillas, el economista inglés decía que el principio del Fondo debía ser la igualdad de créditos y débitos. Es decir, igualar la balanza comercial entre países deudores y acreedores.

También se discutió sobre el monto que debía destinarse al nuevo organismo. Para White, el dinero disponible para la reconstrucción no debía ser más de 5.000 millones de dólares, mientras que para Keynes el capital del FMI debía tener entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. La cuestión de fondo sobre el nacimiento del Fondo era: ¿quién tenía el capital disponible para llevar adelante la reconstrucción de la economía mundial? La respuesta era unísona: Estados Unidos. Mientras Europa estaba siendo devastada por la guerra y sus economías llevaban adelante esfuerzos enormes para suministrar los productos básicos, EE.UU. no había sufrido las secuelas de tener batallas en su propio territorio y tenía su capacidad productiva a toda máquina, dejando muy por detrás a la década de 1930. A su vez, era el país acreedor estrella del momento, mientras la mayoría de los aliados se encontraban fuertemente endeudados.

Y otro de los puntos centrales del debate, ¿cuál era el futuro del patrón oro, el sistema que regulaba el comercio internacional hasta ese entonces? Para White, la unidad monetaria del Fondo (UNITAS) debía estar atada al valor fijo de 10 dólares. En cambio, para Keynes, el nuevo Fondo debía poder emitir una moneda fuerte (BANCOR) ligada al oro, pero que a la vez podría sufrir cambios. Es decir, cada país decidiría el valor de sus monedas vinculadas con el BANCOR, pero posibilitando que los países miembros pudieran posteriormente cambiar esos valores.

Como si esto fuera poco, también se debatió sobre el valor de las cuotas que cada país invertiría en el nuevo Fondo, lo que a su vez establecía el poder de voto que poseerían. Mientras White proponía fijar las cuotas según la cantidad de oro y monedas de cambio, nivel de balanza de pagos y cantidad de recursos naturales en el país (factores que, en 1944, favorecian a Estados Unidos); Keynes planteaba que se tomara en cuenta el total de exportaciones e importaciones de cada país tres años previo al comienzo de la guerra.

El momento crucial llegó en julio de 1944. Desde el primer día de ese mes hasta el 22, representantes de 44 países aliados se reunieron en el Hotel Mount Washington, ubicado en el condado de Bretton Woods dentro del estado estadounidense de Nuevo Hampshire (acá podés reservar para pasar una noche en el mismo hotel hoy en día, está alrededor de 300 dólares la noche la habitación doble, vos fijate si te convence). Por las fotos que vi, parece que la gente va ahí a esquiar y a firmar acuerdos sobre el orden económico mundial.

Perdón, me voy del tema. Estos encuentros se conocen como la Conferencia de Bretton Woods, y fueron la posibilidad de repensar las pautas básicas de la economía mundial en un momento de fuertes quiebres. También fue el momento donde se vieron las caras White, Keynes y los planes de ambos. Si bien se buscó un acuerdo entre ambos planes, se terminaron imponiendo los intereses estadounidenses. Como resultado de los acuerdos de Bretton Woods, se crearon el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento (BIRF, conocido actualmente como el “Banco Mundial”) y el Fondo Monetario Internacional, que empezó a funcionar en diciembre de 1945. Con el correr de las décadas, ambos organismos fueron cobrando mayor protagonismo a nivel mundial.

Respecto al sistema monetario internacional, se adoptó el patrón oro: se fijó el precio del oro en 35 dólares por onza y el resto de los países debían fijar el precio de sus monedas en relación con el dólar. De esta forma, el dólar se convertiría en la moneda estrella del comercio internacional, desplazando definitivamente a la libra esterlina (moneda privilegiada para efectuar intercambios a nivel mundial a lo largo del siglo XIX y a principios del XX). En otras palabras, se formaliza que Estados Unidos se convierta en la potencia mundial capitalista, desplazando al Reino Unido (cuna de la Revolución Industrial). El poder real que representaba Estados Unidos como la gran potencia vencedora se imponía por sobre las ideas de Keynes.

El organismo encargado de que este sistema funcionara debía ser el FMI, quien debía financiar a los países con problemas en las balanzas de pagos. Las oficinas del Fondo, como no podía ser de otra manera, se establecieron en Washington. Cuando los países tenían problemas en la balanza de pagos, debían recurrir al FMI. El Fondo, en sus tareas, se acercó mucho más a las líneas expuestas por el Plan White: fijación de los tipos de cambios, buscar desarrollar comercio internacional y financiar a corto plazo a países con problemas en su balanza de pagos (logrando injerir en sus políticas económicas internas). El sistema de cuotas y poder de voto respondió a los planes de White. Esto se puede ver, por ejemplo, en que tanto la sede del FMI como la del BIRF estuvieran en territorio estadounidense.

Fuera de los tratados y mirando los hechos, también allí se impuso el criterio estadounidense de acuerdos comerciales bilaterales (como fue el enorme Plan Marshall que Estados Unidos otorgó para reconstruir Europa en 1947, lo que le dió a su vez un mayor protagonismo al dólar). El sistema que nació en Bretton Woods duró tres décadas, hasta 1971 y se terminó cuando, en medio de una nueva crisis económica y la guerra de Vietnam, el presidente Nixon declaró en agosto de ese año el fin de la convertibilidad del dólar al oro. A partir de ese momento, el dólar quedaba libre del patrón oro. Pero esa es otra historia.1

Dos post créditos.

Más allá de ser los protagonistas principales de Bretton Woods, una especie de maldición giró en torno al resto de las vidas de White y Keynes. El estadounidense fue acusado de ser espía comunista de la URSS y murió en 1948 a causa de una sobredosis del remedio que tomaba para su arritmia. Tenía sólo 55 años. Por el lado de Lord Keynes, si bien su obra es reconocida y discutida hasta el día de hoy como una de las principales contribuciones a la teoría económica contemporánea, falleció de un infarto en 1946 mientras se encontraba trabajando de forma extenuante como representante británico en las negociaciones del orden de posguerra. Tenía sólo 62 años.

Si queres saber más cómo fueron las relaciones del FMI con la Argentina, te recomiendo el libro Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI de la economista Noemí Brenta. Spoiler: el primer préstamo con el FMI lo tomó la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”.

Popurrí

Volvió el popurrí de noticias y notas de estos días vinculadas con la historia

Andate a dormir vos

Para no perder el hilo veraniego, vamos a hablar un poco de dormir. Te comparto esta nota (círculo bastante, quizás la viste) que recupera una investigación del historiador Roger Ekirch acerca de la manera en las que solían dormir las personas en el mundo preindustrial: el llamado sueño doble o sueño bifásico, donde las personas tenían un primer sueño, se despertaban pasadas la medianoche y luego volvían a dormir. Todo esto cambió, claramente, con las normas de productividad impuestas por el capitalismo. Aclaración al título: si bien se habla de Edad Media, la mayoría de las fuentes y eventos que cita son de la Edad Moderna Europea.

Volvé Luis

Esto te va a partir la cabeza (o cortar, mejor dicho). Que el mundo está cada vez más loco no es novedad, pero esto me sorprendió bastante: en Francia hubo una marcha de antorchas el pasado 22 de enero en favor de ¡Luis XVI!

La asociación “Le Souvenir de Louis XVI" realizó la manifestación en recuerdo de la muerte del monarca francés el 21 de enero de 1793, en plena Revolución francesa. Lo único que encontré sobre el tema es esta nota, pero está en francés (te la dejo por si llegás a saber, sino siempre se puede recurrir al traductor). Según los organizadores fueron alrededor de mil personas y tenían consignas como “Volvé Luis, Francia te necesita” (el “Vamos a volver” más bizarro que escuche) y “Viva la monarquía, abajo Macronia” (en referencia al presidente Emmanuel Macron). Los manifestantes recuperaban ideas tradicionalistas, en contra de los problemas que le ven hoy a la República francesa. Hablame de usos del pasado, ¿no?

En relación con esto, me crucé con un episodio del podcast de la historiadora Marcela Feudale (sí, historiadora, te lo conté en esta edición) sobre la leyenda de que el hijo de Luis XVI escapó de la prisión y vivió en el Río de Plata en el siglo XIX.

La batalla que cambió la historia del país

Este jueves 3 de febrero se cumplió el aniversario número 170 de la Batalla de Caseros en 1852. En febrero de ese año, las tropas de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, fueron vencidas por una amplia alianza encabezada por Justo José de Urquiza -gobernador de Entre Ríos- y con participación de tropas brasileñas y uruguayas. El resultado de la batalla fue un parteaguas en la historia nacional por sus múltiples consecuencias: Rosas terminó en el exilio en Inglaterra; Urquiza quedó al mando de la Confederación Argentina, declarando su Constitución en 1853; y Buenos Aires encabezó una revolución y se separó de la Confederación hasta la unión definitiva años después (lo conté en esta edición).

Por el aniversario se publicó Caseros. La batalla por la organización nacional, un libro editado por Alejandro Rabinovich, Ignacio Zubizarreta y Leonardo Canciani que cuenta con textos de María Fernanda Barcos, Gabriel Di Meglio, Vicente Agustín Galimberti y Roberto Schmit. Como adelanto te dejo estos fragmentos escritos por el historiador Gabriel Di Meglio sobre los saqueos que se dieron en Buenos Aires luego de la batalla, lo que incluyó cientos de muertes.

¿Un golpe de Estado en Estados Unidos?

Hablando de efemérides, el 6 de enero pasado se cumplió un año del asalto al Capitolio de Estados Unidos a manos de partidarios del expresidente Donald Trump, que buscaban evitar que se validen los resultados electorales que llevaron a Joe Biden a la presidencia. Sobre esto, vi hace poco el documental de HBO “Cuatro horas en el Capitolio”, y fue una verdadera locura. Si no sabes bien de que te estoy hablando, te vas a acordar con esta foto:

Se sigue discutiendo si fue una revuelta, una insurrección o incluso un intento de golpe de Estado (los hechos se están investigando a partir de un Comité dedicado especialmente al asunto). Valeria Carbone, historiadora especialista en Estados Unidos, escribió en su nuevo newsletter sobre historia y presente estadounidense analizando el asalto al Capitolio y trayéndonos a la memoria el primer verdadero golpe de Estado que ocurrió en Estados Unidos: “En 1898, un grupo de blancos demócratas pro-confederados y milicias supremacistas, derrocaron violentamente al gobierno local democráticamente electo de Wilmington, Carolina del Norte, la ciudad de mayoría negra más progresista del sur”. Para que no te digan que los yanquis nunca tuvieron golpes de Estado.

Hasta acá llegamos hoy. Perdón si me puse muy técnico con algunas cuestiones económicas, pero en esta semana somos todos especialistas en economía internacional así que me imagino que no habrá mayores problemas.

Estoy muy contento de volver a escribirte y de retomar este proyecto a pulmón. Como siempre, podés responderme este correo para contarme qué te pareció lo que te escribí hoy, para seguir debatiendo algún tema o para cualquier devolución en general. Siempre vienen bien. Otra cosa que me gustaría es escuchar tus intereses: ¿sobre qué temas, cuestiones, momentos históricos, te gustaría que escriba?

¡Abrazo!

Santiago

Un buen historiador siempre cita sus fuentes. Sobre la constitución del FMI y el debate White-Keynes, seguí el texto Mario Hugo Ayala, "Las discusiones en torno a la constitución del Fondo Monetario Internacional: El Plan White y el Plan Keynes". De Sur a Norte. Centro Regional de Estudios sobre Estados Unidos, Fundación Centro de Estudios Americanos. 2003 vol.5 n°10. p23 - 33. ISSN 0328-6185.