Hola, ¿cómo estás?

Yo acá, volviéndote a escribir. Hoy quería hablarte de otro asunto, pero son esos momentos donde la coyuntura se impone, ¿no? Creo que es bastante obvio a lo que me estoy refiriendo, ya que en los últimos días no nos despegamos del televisor/Twitter mirando estupefactos cómo una nueva guerra a gran escala se desata en Europa. Ojala que termine pronto.

No te voy a tirar la posta del conflicto: son esos momentos donde considero que lo mejor es hablar menos y escuchar más a las personas que tienen experiencia y conocimiento de estas temáticas. Más allá de esto, hay un punto central para entender el conflicto: el papel de la OTAN, luego de los pedidos de Ucrania de incorporarse a ella y la rotunda negativa de Rusia (este simpático video te lo grafica bien). Por eso, si la última vez te escribí sobre cómo se creó el FMI, hoy te voy a contar cómo se conformó la OTAN. Ya lo sé, últimamente nos centramos en muchos temas relacionados con la Guerra Fría, pero bueno, pasan cosas.

Nuevamente, nos volvemos a remontar a los años de la Guerra Fría. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo adoptó un esquema geopolítico bipolar, es decir, con dos polos antagónicos enfrentados: capitalismo versus comunismo, Estados Unidos de América versus la Unión Soviética. Cada una de estas súper potencias buscaba asegurar su área de influencia con iniciativas de diferente índole: política, económica o militar. Existen debates entre lxs historiadorxs para definir el momento de inicio de la Guerra Fría, con diferentes periodizaciones que suelen oscilar entre 1945 y 1949. Es en esos años donde se dieron muchos sucesos que configuraron el mundo de la postguerra (por ejemplo, como te conté la vez pasada, la creación del FMI y el Plan Marshall para reconstruir Europa). En este sentido, la creación de la OTAN fue uno de los puntos claves. Pero para entender cómo se conformó, tenemos que remontarnos a ese contexto histórico.

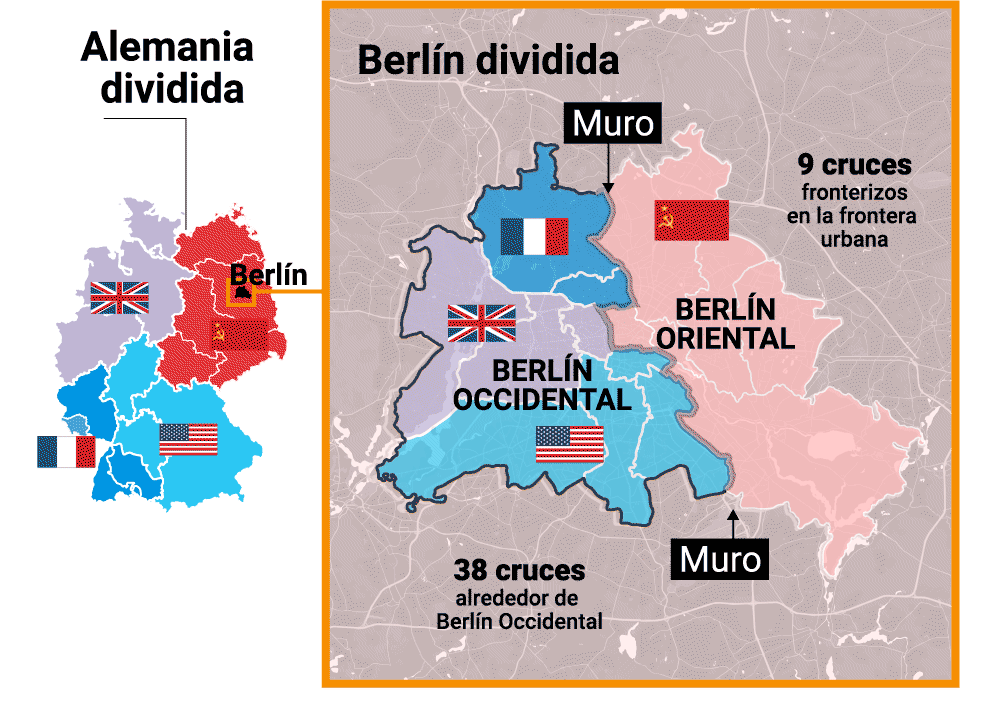

Uno de los acontecimientos que llevó a la creación de la OTAN fue la crisis en Berlín. Tras la derrota del nazismo y los acuerdos de Potsdam en 1945, Alemania y Berlín fueron divididas en cuatro partes con administraciones diferentes: estadounidense, británica, francesa y soviética. Sin embargo, la partición no estuvo exenta de tensiones. Estas tocaron su punto más grave en 1948, cuando las tres regiones en manos de los países occidentales (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia) unificaron su moneda, lo que en la práctica consumaba la unificación de estas tres partes en un nuevo Estado independiente. La Unión Soviética respondió con la creación de una moneda propia para la zona oriental y, especialmente, con un bloqueo de las regiones occidentales de Berlín, buscando aislarla de sus rutas de abastecimiento y presionar al bloque occidental a una negociación. Sin embargo, los aliados impusieron un puente aéreo para abastecer a la ciudad, lo que hizo fracasar el bloqueo soviético (fue levantado en 1949, tras once meses). En los hechos, se consumó la división de Alemania en dos países diferentes: en el sector occidental, la República Federal Alemana, y en el este la República Democrática Alemana, bajo la influencia soviética.

La desunión del país iba a continuar hasta la caída del Muro de Berlín en 1989 (muro que se constituyó en 1961, y no durante la división de Alemania como algunos creen). Volvemos a la inmediata postguerra. La iniciativa no era solo de las potencias occidentales: en 1947 la URSS conformó la Kominform para imponer la ortodoxia soviética al resto de los partidos comunistas de Europa oriental y, en esta línea, se hicieron del poder político en Checoslovaquia. Estos movimientos volvieron a generar rumores de una nueva guerra europea. Ahora bien… ¿Qué tiene que ver esto con la OTAN?

La intromisión soviética en Praga, junto al bloqueo de Berlín, llevó a que Estados Unidos complementará la ayuda económica a los países aliados de Europa Occidental con apoyo militar. Para eso firmaron el 4 de abril de 1949 el Tratado de Washington, que sentaba las bases para la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), también conocida como NATO por sus siglas en inglés (North Atlantic Treaty Organization). Iba a hacer un chiste malo con que OTAN leído al revés se dice NATO pero el humor internacional no está para bromas. Los primeros países miembros fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal. Luego, en 1952, se unieron Grecia y Turquía. Un muro de países para impedir el avance de la URSS.

En fin, esta nueva organización era, en pocas palabras, una alianza militar a gran escala, que incluía cooperación en materia de información, defensa y seguridad. El nombre explica por sí solo el alcance que tenía: no buscaba proteger solo a los países de Europa sino a los del Atlántico norte, para de esta forma incluir a Estados Unidos y Canadá. El punto clave reside en el artículo V del tratado, que sostiene que los estados miembros se comprometen a ayudarse militarmente de manera mutua en caso de ataque (la única vez que alguien lo llegó a invocar fue Estados Unidos luego del atentado a las torres gemelas en el 2001, para invadir Afganistán). En los años siguientes, se vio un importante aumento del presupuesto y el gasto en la industria e infraestructura bélica de los países miembros.

De esta manera, se terminaba cumpliendo en Europa la llamada “Doctrina Truman”, que toma ese nombre a partir del discurso de dicho presidente estadounidense en 1947, donde prometía el apoyo a los pueblos libres que están resistiendo contra los intentos de ser subyugados por minorías armadas o presiones externas. Como señala el historiador británico Tony Judt en su libro Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, la OTAN terminó convirtiéndose “en un compromiso militar de la máxima importancia que, recurriendo a los aparentemente ilimitados recursos de la economía estadounidense, comprometía a los estadounidenses y sus aliados a forjar un periodo de paz basado en la acumulación sin precedentes de recursos bélicos humanos y materiales”.

Lo que no todxs saben es que la propia URSS solicitó en 1954, tras la muerte de Stalin y el inicio del gobierno de Nikita Jrushchov (sí, el que estás pensando: el del zapato en el medio de la sesión de la ONU), incorporarse a la OTAN. Esta jugada dejó descolocadas a las potencias occidentales, que finalmente declinaron la propuesta por considerarla irreal.

Finalmente, el año siguiente, en 1955, y ante la desconfianza de Francia de rearmar a su antiguo enemigo, se incorporó a Alemania Federal a la OTAN. Ante estos hechos, la URSS no se quedó con los brazos cruzados y armó su propia organización: el Pacto de Varsovia, conformado por la propia URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania y, finalmente, Alemania del Este. La idea era conformar una alianza de “amistad, cooperación y asistencia mutua”. En criollo: una OTAN pero en ruso. La división militar del mundo bipolar quedaba asentada en papeles y alianzas militares.

Por muchos años, el mapa de la OTAN no tuvo cambios. La única incorporación de un país miembro desde 1955 fue España, en 1982. Sin embargo, este delicado equilibrio -pero equilibrio al fin- del mundo de la posguerra entró en crisis con la caída del Muro de Berlín, en 1989, y la desintegración de la Unión Soviética, en 1991. El Pacto de Varsovia, lógicamente, se desintegró y dejó de existir. Pero, por el contrario, la OTAN persistió y comenzó a incorporar nuevos países como estados miembros. Desde ya, en 1990, ambas partes de Alemania pasaron a conformar la OTAN. Posteriormente, en 1999, se aceptaron a Hungría, Polonia y República Checa (incluso ese mismo año Argentina solicitó ingresar a la OTAN, para continuar con las relaciones carnales con Estados Unidos de los 90’). Luego, en diferentes oleadas, se continuaron admitiendo a otros países: en 2004 a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania; en 2009 a Croacia y Albania; en 2017 a Montenegro; y en 2020 a Macedonia del Norte. Hace varios años que los sectores pro-occidentales ucranianos solicitan entrar a la OTAN. Rusia se opone. El resto es presente. 1

Popurrí

El desvelo de todxs nosotrxs por un mundo en guerra

Última respecto al conflicto Rusia-Ucrania: esta nota del historiador Martin Baña, especialista en Historia de Rusia -en esta edición hablamos del último libro que publicó-, sobre las raíces históricas del conflicto. Si bien la escribió antes del inicio de la guerra, no perdió actualidad. Te comparto un par de párrafos que destaqué, en consonancia con lo que te escribí hoy:

Desde que Rusia se consolidó como un territorio más o menos unificado hacia el siglo XVIII, se pensó siempre como una suerte de imperio terrestre. En ese sentido, muy pronto comprendió que debía tener algún tipo de influencia en los países limítrofes para garantizarse un cinturón que, por un lado, le brindara cierta seguridad ante posibles ataques y, por el otro, le ayudara a reforzar esa ideología imperial dentro de su población [...]

Históricamente, Rusia y la Unión Soviética han tenido una posición militar defensiva. Contrariamente a la imagen de un pulpo que extiende sus tentáculos por el mundo, fueron más las provocaciones que tuvo que responder que los ataques que se decidió a iniciar. Más aún, el Estado ruso nunca expandió sus ejércitos más allá de su zona de influencia y cuando así fue –quitando la incomprensible excepción de Afganistán en 1979– lo hizo por motivos precisamente defensivos: combatiendo a la invasión napoleónica en el siglo XIX y expulsando al nazismo en el siglo XX.

El debate por las cifras de la peste negra

Vamos a calmarnos un poquito respecto de la guerra, y a hablar de algo más relajado: una epidemia devastadora. Conocerán la historia de la peste negra que, a mediados del siglo XIV, causó millones de muertes (alguna vez te quiero escribir sobre esta peste; mientras tanto, te la puede explicar Ratatouille). A partir de diferentes fuentes, como la comparación de censos, se llegó a la conclusión de que en diferentes regiones de Europa la peste mató a más de la mitad de la población. Sin embargo, se sigue discutiendo. Este artículo del New York Times (traducido por Clarín) recupera un nuevo estudio que sostiene que la proporción de fallecimientos fue menor. La fuente que usan para sostenerlo es medir el nivel de actividad de los cultivos agrícolas a partir de restos de polen de esos siglos. Lindo trabajo interdisciplinario, ¿no? Sin embargo, varixs historiadorxs no están de acuerdo con estos nuevos estudios y siguen sosteniendo que los niveles de mortalidad fueron más elevados. Eso es una de las cosas que tiene de interesante y atractiva la historia: no está escrita en piedra, como algunxs suelen creer, sino que se discute y se actualiza constantemente.

Las viejas olas de los ochenta

Basta de guerras y pestes. Vamos con algo más lindo, así tomamos respiro de esta realidad. El Museo Histórico Nacional (ubicado en la Ciudad de Buenos Aires) está llevando a cabo la exhibición “Los 80: el rock en la calle”. La misma presenta, entre otras cosas, “más de 800 instrumentos, fotografías, memorabilia, discos, afiches, vestuario y diseños originales” sobre el rock nacional argentino en la década de 1980. Como si esto fuera poco, como parte de la exhibición se realiza “ROCKUMENTA. Los 80 en la pantalla”, un ciclo de proyección de documentales sobre el rock nacional de esos años. Acá está el cronograma con lo que proyectan cada día.

La exposición es hasta el 30 de mayo y se puede ir de miércoles a domingo (y feriados), de 11 a 19 hs. (los viernes cierra más tarde, a las 22hs.). Estas semanas estuve con poco tiempo pero en estos días voy a ir, sin falta. Podés sacarte una foto en el histórico mural de Clics Modernos, como hizo el enorme León Gieco

Alpargatas sí, libros también: la universidad peronista

Sergio Friedemann, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, publicó recientemente el libro "La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires: La reforma universitaria de la izquierda peronista". En esta entrevista, cuenta un poco de qué se trata. Cuando Héctor Cámpora llegó a la presidencia en 1973, tras 18 años de proscripción del peronismo, inició un proyecto de reforma integral del mundo universitario, muy vinculado con las iniciativas de la izquierda peronista (lo que incluyó, en 1974, la sanción de una Ley de Universidades Nacionales). El mismo fue abortado en el gobierno de Isabel Martínez de Perón (Isabelita), por lo que, según el autor, pasó al olvido y quedó invisibilizado. En su libro, y como comenta en la entrevista, Friedemann busca recuperar la historia de este proyecto y la posibilidad de pensar un mundo universitario diferente.

Hasta acá llegamos hoy. Esperemos que el mundo nos dé un respiro y las cosas se calmen un poco. Bastante ya dos años de pandemia como para sumar una guerra a gran escala. Ya dejó de ser divertido hace rato estar viviendo acontecimientos históricos como estos; mejor estudiar los del pasado.

Como siempre, podés responderme este correo para contarme qué te pareció lo que te escribí hoy, para seguir debatiendo algún tema o para cualquier devolución en general. También me podés contar sobre qué cuestiones históricas te interesaría que te escriba.

Por último: si la idea te gusta y querés ayudarme a que continúe con el newsletter, podés aportar invitándome a un simple cafecito (si vivís en Argentina) o mediante PayPal (si vivís fuera del país).

¡Abrazo!

Santiago

Para escribirte hoy consulte el libro que ya te mencioné, “Postguerra” de Tony Judt, y “Nueva historia de la Guerra Fría” de John Lewis Gaddis.