Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda

El origen de los conceptos centrales del lenguaje político moderno

Hola, ¿cómo va?

Acá llegamos a un nuevo cierre de año, donde se imponen, como siempre, los balances, tanto personales como colectivos (¿cuántos escuchaste sobre el primer año de gobierno de Milei?). No te asustes, la entrega de hoy va por otro lado. Lo que sí, si existiese un wrapped político del año, al estilo Spotify, las palabras que más escuchaste seguramente fueron “zurdos” y “derecha”: entre el presidente acusando de zurdo a cualquier cosa que se mueva (en este envío del año pasado te escribí sobre las implicancias de las acusaciones de socialista o comunista), hasta el debate constante sobre el ascenso de las nuevas derechas en el mundo, especialmente con la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La pregunta es, ¿sabes por qué se dice derecha e izquierda? Ojo, es una denominación relativamente nueva, que surge en el mundo contemporáneo. La idea de esta entrega de Una Buena Historia es contarte los orígenes históricos de los términos derecha e izquierda, posiblemente los conceptos centrales del lenguaje político moderno, y discutir si siguen teniendo sentido actualmente.

¿Cómo se dice “dónde nos sentamos” en francés?

Históricamente, el concepto derecha tuvo una carga simbólica positiva, contra la negatividad que portó la idea de izquierda. Pensemos, por ejemplo, en el cristianismo: se afirma que Jesús se sienta a la diestra de Dios Padre, o cuando se representa a Cristo crucificado junto a dos ladrones, el “buen ladrón” se ubica a su derecha y el “malo” a su izquierda. Pero podemos irnos más allá. En este interesante ensayo sobre la evolución del concepto político de izquierda, Carlos Altamirano relata que “entre los antiguos griegos y romanos se pensaba de mal augurio que determinadas aves, a las que se consideraba agoreras, se presentaran en su vuelo a la izquierda de quien quería vislumbrar su destino, mientras presagiaba buena suerte si asomaban del lado derecho.”.

Podemos seguir poniendo cientos de ejemplos de este tipo. Pensá en la expresión coloquial de “arrancar con el pie derecho”. A la vez, en varios idiomas la palabra derecha se asocia a significados positivos. Por ejemplo, en inglés, right también se usa para expresar que alguien tiene razón. Sin embargo, en el lenguaje político actual, derecha e izquierda dejaron de ser conceptos ordenados de forma vertical (es decir, de forma jerárquica para señalar que es lo correcto y que no) para pasar a tener un orden horizontal que involucra diversos posicionamientos, donde dependerá de cada persona creer que una postura es la correcta o no. Hoy en día, tanto la izquierda como las nuevas derechas se caracterizan por sentir orgullo de sus posicionamientos políticos e ideológicos. Entonces, volvemos a la pregunta original: ¿de dónde vienen estas denominaciones?

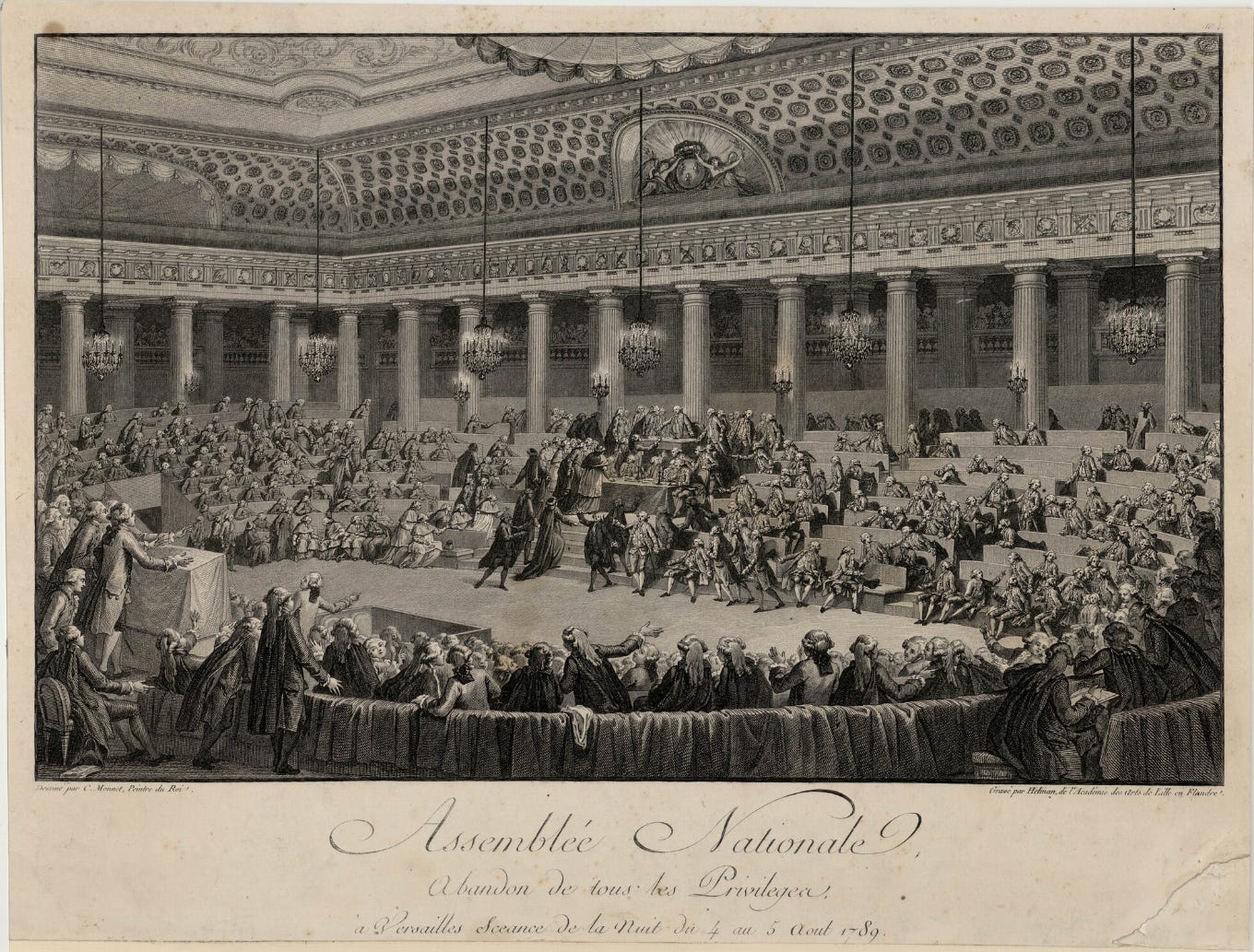

Para entender el surgimiento de la división izquierda/derecha en la discusión política, hay que remontarnos a los primeros meses de la Revolución francesa, allá por 1789. En mayo, el Tercer Estado había impulsado la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de dotar a Francia de una nueva ley suprema. El 14 de julio tenemos la famosa toma de la Bastilla por las fuerzas revolucionarias, fecha que los historiadores suelen tomar en consideración para marcar el inicio de la Edad Contemporánea. Luego, en los primeros días de agosto, para ponerle un freno a las rebeliones en las zonas rurales, la Asamblea decidió en una sesión maratónica suprimir el feudalismo (sobre qué significa el feudalismo hablamos en esta edición). Los decretos de la Asamblea avanzaban a toda máquina, al punto que el día 26 de agosto se concretó la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los baluartes de las democracias liberales modernas.

Para lo que nos interesa a nosotros en esta edición, nos tenemos que detener en lo que sucedió dos días después, el 28 de agosto, en esta misma Asamblea Nacional Constituyente. En esa jornada tocaba discutir una propuesta presentada por los sectores monárquicos, es decir, aquellos miembros –generalmente pertenecientes a la Iglesia o a la aristocracia– que estaban a favor de la autoridad real: otorgarle al rey de Francia, en ese entonces Luis XVI, el poder de veto absoluto sobre materia legislativa. Era un punto central: aceptando el hecho de que Francia tendría una nueva constitución, los monárquicos buscaban limitar el proceso de cambios y asegurarse que el rey tuviera la última palabra acerca de si una ley era puesta en práctica o no. Cambiar todo para que no cambie nada.

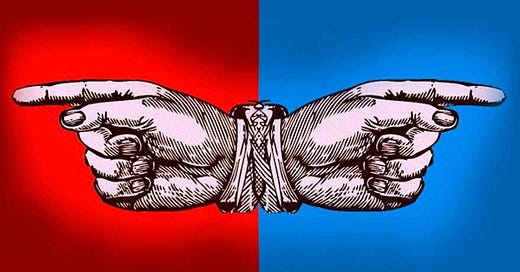

Ante esta cuestión tan delicada, los diputados se dividieron en dos y terminaron ubicados en extremos opuestos de la sala en la que se reunían, dentro del Palacio de Versalles: mientras que los sectores monárquicos y aristocráticos, defensores del Antiguo Régimen, se sentaron a la derecha; los denominados “patriotas” que se oponían al veto real se ubicaron a la izquierda del recinto. Te imaginarás que también existía un grupo de moderados, conocidos entonces como “monarquianos”, que terminaron sentados en el centro, siendo partidarios de que Francia copie el modelo británico de monarquía parlamentaria con dos cámaras legislativas. Finalmente, luego de varios días de discusión, la Asamblea decidió concederle un veto suspensivo al rey, que le permitía suspender leyes durante un tiempo específico, aunque no en ciertas temáticas (como las financieras o constitucionales).

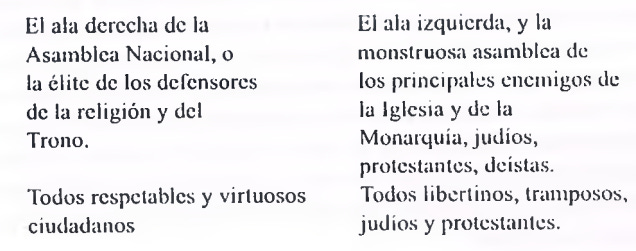

Este hecho fortuito de cómo se sentaron ese día en la Asamblea Nacional Constituyente cambió todo, marcando el inicio de una larga tradición política. Este punto es importante para las discusiones futuras: fijate que derecha e izquierda no nacen como referencia a una identidad política, sino a una ubicación de parlamentarios en una sala. Al año siguiente, la Asamblea sancionó la Constitución Civil del Clero, una profunda reforma a la Iglesia Católica donde, por ejemplo, se introducía la elección popular de sacerdotes y obispos. Un periódico contrarrevolucionario titulado Amis du Roi (“Amigos del rey”, por si tenías dudas de qué lado estaban) criticaba duramente estas medidas y los sectores de izquierda, retomando la analogía de derecha e izquierda para ilustrar a ambos bandos:

Lo curioso es que esta división izquierda/derecha fue coyuntural. Años más tarde, en la época de la Convención (los años donde el grupo radicalizado de los jacobinos tomó las riendas de la Revolución, con la célebre figura de Maximilien Robespierre, y que incluso ejecutaron al rey), la división en el recinto era diferente. Mientras que los jacobinos se sentaban en la parte superior de la sala (la “montaña”), los sectores más moderados se ubicaron en la parte inferior (denominada “la llanura” o el “pantano”). Esto sirve muy bien para ver un contraste: esta división no se consolidó en el lenguaje político, a diferencia del binomio izquierda/derecha. Nadie fue acusado en el último tiempo de ser un montañés de mierda, ni en la cena de Navidad vas a terminar discutiendo con un tío al que acusarás de ser un tibio de la llanura.

La expansión del término

Con el paso del tiempo, la división que se impuso de forma permanente en el lenguaje político y cotidiano fue derecha/izquierda. Durante el siglo XIX, esta distinción fue dejando de aludir únicamente a posicionamientos parlamentarios para pasar a designar opiniones políticas específicas. Posteriormente, en el siglo XX, el vocablo izquierda quedó intrínsecamente asociado a la idea de socialista y comunista, sobre todo luego de la Revolución Rusa y en los años del mundo bipolar de la Guerra Fría. Paradójicamente, Karl Marx, el principal pensador de izquierda del mundo contemporáneo, no solía utilizar las categorías de derecha/izquierda en sus trabajos. Para él, el “fantasma que recorría Europa” era el comunismo, no la izquierda. Por otro lado, se atribuiría la palabra derecha a los movimientos más reaccionarios, como los fascismos europeos. También cobraron más importancia las posiciones de centro y sus respectivas orientaciones (centro-izquierda y centro-derecha). La cosa, como verás, se fue complejizando.

Abro un paréntesis para relatar un ejemplo de estos debates en nuestras tierras. El 28 de junio de 1946, a pocos días de la asunción de Perón como presidente y de los nuevos legisladores del efímero Partido Laborista, hubo una fuerte discusión en la Cámara de Diputados acerca de dónde se sentaba cada espacio político. Los legisladores peronistas habían “primereado” los asientos de la izquierda, obligando a los radicales a sentarse en la derecha. Nerio Rojas, vocero del partido radical, tomó la voz cantante y se quejó: “No somos un partido de derecha: no estamos dispuestos a aceptar en silencio que el sector oficialista se proclame de izquierda y que nosotros seamos la derecha”. Sin embargo, el reclamo no prosperó y tuvieron que ceder el espacio de izquierda a los nuevos legisladores peronistas.

Más allá de la anécdota, es interesante que en la historia argentina la división izquierda/derecha no ocupó un lugar tan central como en otros países. Desde el surgimiento del peronismo que tuvo más presencia, por ejemplo, la división entre peronistas y antiperonistas que entre derecha e izquierda. Es más, se suele aplicar esta división dentro del propio peronismo, por ejemplo, entre una izquierda peronista y una derecha peronista (ambas cuestiones son analizadas en sus respectivos capítulos en este libro). Sin embargo, esto es algo que empezó a cambiar en los últimos años, con el nacimiento de una derecha orgullosa de su identidad y la acusación constante e indiscriminada de ser un zurdo.

Actualmente, se pueden encontrar los conceptos de izquierda y derecha de forma cotidiana con mucha facilidad, desde titulares de noticias hasta en trabajos de congresos académicos. Esta persistencia de ambos términos convive con posturas que los consideran conceptos anacrónicos o poco útiles. El principal problema es que no existe una única definición de derecha e izquierda. Como ya señalamos, desde sus orígenes derecha e izquierda no aparecen asociadas a posturas ideológicas específicas, sino a una toma de posición respecto de un problema. Esta idea “geográfica” y posicional de los conceptos derecha/izquierda tiene como consecuencia que muchos autores critiquen el concepto, ya que todo el tiempo estaría variando a qué se hace referencia. En el extremo opuesto a esta idea “topológica” de derecha e izquierda, se encuentra la opinión de que estos conceptos hacen referencia a posiciones ideológicas rígidas y a un corpus de ideas específicas. ¿Pero a cuáles? Tampoco hay mayores consensos al respecto.

Otra postura asocia la división derecha/izquierda como equivalente a cambio o conservadurismo. Por ejemplo, en una entrevista realizada a mediados del 2019, luego de las PASO, el historiador argentino Luis Alberto Romero sostenía lo siguiente: “Una definición muy simple de derecha es que representa a los conservadores, a los que quieren que las cosas sigan como están. Y las izquierdas o los progresistas son los que tratan de salir de ellas. En ese caso, no tengo dudas de que el kirchnerismo es hoy la derecha en Argentina. Decir que Macri es la izquierda suena un poco paradójico, pero sí creo que representa el reformismo y su función en la historia será cortar ese nudo gordiano que tiene trabadas las fuerzas de la Argentina.” Comandante Mauricio Macri, bajando de Sierra Maestra. En otra conversación más reciente, de enero de 2024, a Romero no le dio el estómago para decir que Milei era de izquierda por postular tanto cambio, y terminó afirmando que las categorías de derecha e izquierda tienen poco sentido para analizar la realidad argentina actual. En fin…

Izquierda y derecha, hoy

¿En qué quedamos, entonces? ¿Tiene sentido y utilidad seguir hablando de derecha e izquierda en la actualidad? Yo soy de los que piensan que sí. Una primera aclaración, hay que agregarle el plural, ya que hay diversas izquierdas y derechas. A la vez, no debe entenderse como criterios dicotómicos, sino como un abanico de posturas: no hay personas o ideas solamente de izquierda o derecha, blanco o negro, sino que hay un continuum de posiciones con la izquierda y derecha como polos. Ahora bien, ¿qué criterio utilizar para caracterizarlas? Creo que la idea de cambio/conservadurismo es la más pobre y limitada: todo el tiempo las personas y partidos estarían variando entre derecha e izquierda según quieran establecer cambios, o no, en el sistema. Por ejemplo: ¿Milei es de izquierda por querer modificar el sistema universitario argentino, y yo de derecha por defender su gratuidad y carácter público? Imaginate los ejemplos que quieras, pero la distinción pierde todo su sentido.

Vos dirás: bueno, pero la distinción justamente surgió así, a partir de un posicionamiento específico en la Revolución francesa, donde buscaban modificar la forma de gobierno. Es verdad, pero podemos ir más allá. Limitar la autoridad real no era una cuestión tan coyuntural, sino que iba de la mano con eliminar los vestigios feudales que aún quedaban en Francia, lo que se conoce como “Antiguo Régimen”: una sociedad estamental, con una desigualdad legal justificada entre sus miembros. Es decir, era un posicionamiento respecto de la estructura central de la sociedad de aquel entonces. Siguiendo esta lógica, a mi forma de ver, hoy en día el principal elemento posicional para definir si se está a la derecha e izquierda es el capitalismo: mientras los partidos y movimientos de izquierda se caracterizan por sus posiciones anticapitalistas, las derechas defienden los rasgos más desiguales del sistema. En el medio, las posiciones de centro no buscan cambiar el sistema, pero sí moderar las consecuencias negativas.

Hay otras respuestas posibles. Una de las conceptualizaciones más extendidas de las últimas décadas corresponde al pensador italiano Norberto Bobbio. En su libro titulado Derecha e izquierda: Razones y significados de una distinción política, realiza un paneo de las diferentes definiciones y significados que adoptó esta dicotomía. Luego de marcar los límites de cada una de ellas, termina postulando que izquierda y derecha pueden identificarse a partir de las posiciones y actitudes que las personas adopten frente a la igualdad y la desigualdad. Es importante resaltar que, según Bobbio, derecha e izquierda no son conceptos ontológicos y absolutos, sino que deben ser analizados de forma contextual, con las variables tiempo y espacio claramente delimitadas. Más allá de esto, el elemento central es cómo se ubican en relación con la igualdad. La izquierda propone acercarse a un mayor nivel de igualdad y emancipación de las personas, buscando corregir las desigualdades generadas por la propia sociedad. La derecha, en cambio, suele aceptar la mayoría de las desigualdades por considerarlas intrínsecas a la naturaleza de la sociedad. Si usted cree en algunas de las definiciones de los últimos dos párrafos, señor presidente, considéreme con gusto un zurdo de mierda.1

Popurrí

Ediciones Futurock inauguró su Nueva Colección de Historia Argentina. Ya se publicaron los primeros tres libros: 90 días para cambiar la Argentina: La última reforma constitucional de Tomás Aguerre (acá una entrevista al autor); 1983, la primera derrota del peronismo de Juan Manuel Romero (dedicaron un episodio en el podcast HistoriAr a conversar sobre este libro); y Una alianza que trasformó al país. Los sindicatos y el primer peronismo de Marcos Schiavi. Federico Vázquez, el director de la editorial y quien está coordinando la colección, cuenta acá la apuesta de encarar una producción de nuevos libros de historia.

Otra novedad editorial: Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, de los historiadores Hernán Confino y Rodrigo González Tizón, sobre las diferentes facetas que adoptan hoy los discursos negacionistas en el país. La introducción puede leerse acá.

Fondo de Cultura Económica también editó en español La letra mata, una recopilación de textos del gran historiador italiano Carlo Ginzburg, publicado originalmente en italiano en 2021.

En octubre, el historiador británico Daniel James, uno de los mayores expertos en la historia del peronismo por trabajos como Resistencia e integración, recibió el doctorado Honoris Causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Te comparto el video de la entrega del diploma y sus palabras. De todas las cosas que dijo, me quedo con lo que contó sobre los estudiantes argentinos que fueron a realizar el doctorado con él a Estados Unidos: “Eran sin lugar a dudas los mejores alumnos en los seminarios y los más buscados por los otros profesores no latinoamericanistas. Había un tipo de competencia informal en el Departamento entre estos profesores para ver si podían atraer uno de los argentinos a sus seminarios”. Un par de días después, se sumó a dar clases públicas en el medio de la calle.

Entrevista de diciembre de Nueva Sociedad, en esta ocasión, al historiador francés Roger Chartier, uno de los mayores especialistas a nivel mundial sobre la historia de los libros y su circulación.

Se armó un lindo revuelo en España con esta noticia: luego de años de estudio sobre los supuestos restos de Cristóbal Colón, un forense llegó a la conclusión de que el célebre navegante era judío sefardí. La investigación recibió muchas críticas de colegas, especialmente porque los resultados se exhibieron en un reality show televisivo estrenado el 12 de octubre pasado.

Cerramos con una recomendación audiovisual: la serie documental de Disney+ de cuatro episodios Argentina '78. Muy interesante la gran cantidad de imágenes de archivo que tiene, y la calidad de las mismas. Te dejo el trailer:

Acá finalizamos con una nueva entrega, y un nuevo año, de Una Buena Historia. Antes de despedirme, un par de avisos parroquiales. Este lunes 16 de diciembre es la última fecha del año de Pinta la Historia, titulada “Cómo destruir una república” y centrada en la rosca política de la Antigua Roma. Reservas tu lugar acá. Por otro lado, contarte que el año que viene voy a estar metido de lleno en otros proyectos de divulgación (ya te enterarás), así que todavía no tengo en claro la frecuencia con la que pueda escribir el newsletter. Igualmente, tenés muchísimas entregas pasadas (¡ya vamos 39!) para leer y entretenerte.

Como siempre te recuerdo, hay diferentes maneras en las cuales podés contribuir a este proyecto. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo un newsletter gratuito, podés aportar económicamente a la causa: a través de este enlace de la app cafecito (para contribuciones en pesos) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Finalmente, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes.

Por último, recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.

Nos leemos el año que viene

¡Abrazo!

Santiago

Para escribir esta entrega del newsletter, retomé muchas ideas del ensayo que te comenté al principio de Altamirano. La cita del periódico Amis du Roi la tomé del libro La revolución francesa, 1789-1799 Una nueva historia de Peter McPhee, mi recomendación si te interesa este apasionante proceso. Los debates sobre la pertinencia de la distinción derecha/izquierda están presentes en el libro de Bobbio Derecha e izquierda.