Humanos en el laboratorio

Tres casos donde se usaron a personas como parte de experimentos sociales científicos.

Hola, ¿cómo andás?

Hoy vuelvo a escribirte según el esquema original de sábado de por medio, luego del último envío especial por los 70 años de Charly García. En estas dos semanas ví la serie El juego del calamar. Vos dirás: igual que medio mundo, ya que fue la serie más vista en la historia de Netflix. Pero no era mi idea mirarla en un principio: desde hace un par de años que tengo una política interna que consiste en no mirar más “la serie del momento”: al final, siento que terminamos corriendo atrás de lo que te ofrece Netflix, cuando la lógica inicial del On Demand era exactamente lo contrario. Por eso, una de mis micromilitancias es correrme de la series más taquilleras del momento y ser más sistemático siguiendo productos más clásicos que siempre quise ver. Por ejemplo, el año pasado, cuando comenzó la cuarentena, arranque la excelsa serie Los Sopranos, u hoy en día voy por la temporada 7 de Seinfeld.

Sin embargo, con El juego del calamar fallé. Pasaron (muchas) cosas. Entre que la estaba comentado medio planeta, que no entendía los nuevos memes, y, sobre todo, que mis alumnxs la usaban en clase para explicar diversos temas. Incluso, en una entrevista que estaba leyendo del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, este ponía como ejemplo a la serie. Así que dije: tengo que verla, al menos sea por fines didácticos. Además, a esta altura del año hay mucho cansancio y no venía mal darle una oportunidad a una serie que, según decía la mayoría, era muy entretenida.

No voy a hacer una reseña de la serie ni mucho menos, ya se habló de ella largo y tendido. Si no sabes de qué se trata, la resumo: en Corea del Sur, un grupo de personas endeudadas y empobrecidas terminan entrando a un sitio donde los hacen jugar diversos juegos que hacen que se eliminen (literalmente) mutuamente, todo sea por ganar una enorme suma de dinero. Mucho se escribió también sobre que es una clara alegoría al funcionamiento del capitalismo salvaje del siglo XXI, donde para sobrevivir tenés que pasar por encima de tus pares. Sin embargo, yo me quedé con que también tiene algo de experimento humano a gran escala: ¿Cómo reaccionan las personas ante esas situaciones? ¿Cómo responden ante ciertos estímulos? ¿Ven al resto de las personas como contrincantes a derrotar o dan lugar a la cooperación?

El tema es que -si bien la serie se enfoca en el entretenimiento, la acción y la sangre- existieron ensayos reales con humanos, cómo si fueran ratones de laboratorio. En la edición del newsletter de hoy nos vamos a detener en tres ejemplos de experimentos con humanos que se dieron en el siglo pasado.

(Podés leer el newsletter en el navegador haciendo link acá)

La Tercera Ola

Ron Jones es un profesor de historia estadounidense. En 1967, ante alumnxs de secundario, se encontró con el problema de que no lograba hacerles comprender cómo la gran masa del pueblo alemán había apoyado a un dictador atroz como Adolf Hitler. Ante eso, decidió emprender un experimento para explicarles de qué se trataba: hacerles vivir a sus alumnxs un mundo totalitario y demostrarles que aún ellxs, educados bajo las banderas del liberalismo, podían sucumbir ante un líder autoritario.

El profesor Jones inició su experimento buscando imponer las obligaciones de respetar ciertas reglas y buscando fomentar la disciplina en lxs alumnxs participantes. El movimiento adquirió el nombre de la “Tercera Ola”, en relación al movimiento de las olas del mar que cada vez van pegando más fuerte y más lejos. Así, les explicó que ellxs lograrían establecer una nueva y superadora forma de gobierno que se impondría en todo el país. Su lema era “Fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo”. De esta manera, se dio un proceso que generó un “nosotros” que los diferenciaba claramente de un “ellos”. Esto se fortaleció cuando los particpantes empezaron a distinguirse del resto del colegio por realizar un saludo especial y llevar un brazalete negro. La clase adquirió una estructura claramente jerárquica, que buscaba consolidar la igualdad entre los miembros de la Tercera Ola pero estableciendo a la figura del profesor Jones como el líder indiscutido.

Al tercer día, Jones estableció que ciertxs estudiantes actúen de guardias en las aulas y que otrxs denuncien si algún compañerx rompía con las normas. A esta altura, diversxs estudiantes del colegio empezaron a pedir unirse al movimiento, por lo que este fue creciendo (lo que inquietó a muchxs familias y colegas del colegio). Ante la preocupación que empezó a generar y la sensación de que podía irse de control, Jones decidió terminar el experimento al quinto día. Para eso invitó a todxs los que se habían sumado a una conferencia donde supuestamente se iba a dar a conocer públicamente a nivel nacional, mediante un anuncio televisivo, el lanzamiento de la Tercera Ola. Sin embargo, cuando prendió la televisión, la misma estaba en blanco y lanzando un pitido. Todxs se quedaron sentados esperando el anuncio, pero nada sucedió. Jones les reveló la verdad a sus estudiantes, dando por finalizado el experimento:

“¡No hay ningún líder! No existe un movimiento nacional de jóvenes llamado Tercera Ola. Han sido utilizados y manipulados. No son ni mejores ni peores que los nazis alemanes que hemos estado estudiando”

El experimento de la Tercera Ola, si bien tuvo fines educativos y no científicos, se hizo muy popular. Existen diversos recursos y películas para acercarse al mismo:

La muy popular, que seguramente hayas visto, película alemana del año 2008 Die Welle (Ola). El final de la misma es diferente al experimento original.

Podés leer directamente las memorias de Ron Jones (están acá completas en inglés).

O tenes la posibilidad de ver al propio Jones contando su experiencia.

También existe un documental del año 2010 llamado “Lesson plan”.

Experimento de Milgram

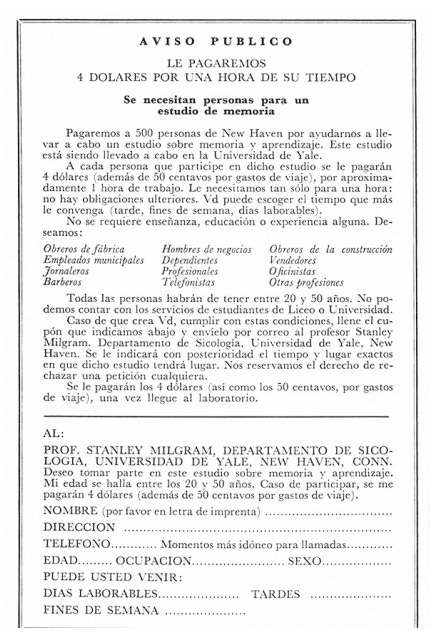

Posiblemente uno de los experimentos sociales con humanos más famoso sea el que realizó Stanley Milgram en 1963 para investigar la obediencia a la autoridad. Stanley se interesó en estos temas a partir de la captura, juicio y sentencia al criminal nazi Adolf Eichmann, uno de los principales encargados de llevar adelante el Holocausto. ¿Cómo imaginarse uno de los mayores criminales de la historia? Annah Arendt lo retrató de manera maravillosa en su libro Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal, al señalar que “lo más grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales”. Impactado con el caso, Milgram comenzó a investigar cómo funciona la obediencia a la autoridad y, para eso, realizó su famoso experimento. Primero, la Universidad de Yale publicó anuncios en un períodico local buscando voluntarios para que participaran de un estudio pago sobre el funcionamiento de la memoria.

Cuando el voluntario asistía al experimento, se encontraba con otro supuesto participante y se realizaba un sorteo para determinar quién de los dos iba a ser el maestro y quién el alumno. Una de las primeras “trampas” del experimento es que no existía azar: siempre el verdadero voluntario sería el maestro, y el colaborador el alumno. El alumno era atado a una silla con electrodos y debía recordar pares de palabras relacionadas que les leía el maestro. Cada vez que el alumno se equivocaba, el maestro debía realizarle una descarga eléctrica: al principio iniciaba en 15 voltios, pero iba subiendo de 15 en 15 hasta llegar a 450 voltios.

En realidad, el alumno no recibía ninguna descarga eléctrica, pero el maestro no se enteraba de esto ya que estaban en cuartos separados y se intercomunicaban mediante micrófonos. Es decir: el maestro -el verdadero voluntario- creía que cada vez que el alumno -colaborador del experimento- se equivocaba le efectuaba una verdadera descarga eléctrica. Los gritos del alumno iban creciendo a medida aumentaba el voltaje hasta llegar a los 330 voltios, cuando ya dejaba de emitir sonido alguno. En este momento, se le indicaba al maestro que prosiguiera con el experimento, ya que el silencio del alumno era equivalente a una respuesta incorrecta, por lo que debía continuar aumentando el voltaje de las descargas. Para que se entienda mejor, pueden ver recreaciones más recientes que se hicieron en videos como este o este.

¿Cuál es el sentido de estas pruebas? Lo que Milgram quería saber es en qué momento los maestros decidían no seguir con el experimento, ya que estaban poniendo en riesgo la vida del alumno. Cuando el alumno preguntaba si tenía que continuar, los encargados del experimento le indicaban que sí, a partir de las siguientes cuatro respuestas -en orden ascendente, según el deseo del maestro de abandonar la prueba-: 1) Por favor, prosiga; 2) el experimento exige que usted prosiga; 3) es absolutamente esencial que usted continúe; 4) no hay más remedio, usted tiene que seguir. Si ante esta cuarta frase el maestro continuaba deseando abandonar el experimento, el mismo frenaba. Si no, el experimento finalizaba cuando el maestro efectuaba tres veces la descarga de 450 voltios al alumno (descarga que es sinónimo de muerte del mismo). Finalmente, se le contaba la verdad a los voluntarios.

Los resultados del experimento sorprendieron hasta el propio Milgram, que creía que la mayoría abandonaría el experimento al llegar a los 150 voltios y que solo el 1% llegaría hasta el final: si bien todos los participantes -es decir, los maestros- buscaron frenar el experimento, el 100% superó la línea de 300 voltios (cuando el alumno dejaba de comunicarse) y el 65% de ellos prosiguió la prueba hasta efectuar la descarga más potente de 450 voltios. De esta forma, en líneas generales, Milgram buscó explicar cómo la mayoría de los individuos aceptaban las órdenes de las autoridades.

El experimento es muy famoso y tiene varios documentales que lo recrean. Sin embargo, yo conocí al mismo a través de la ficción, cuando hace muchos años vi la película francesa I... como Ícaro, que tiene una escena donde retrata el experimento.

También pueden leer directamente el libro que Milgram escribió al respecto.

Experimento de la Cárcel de Stanford

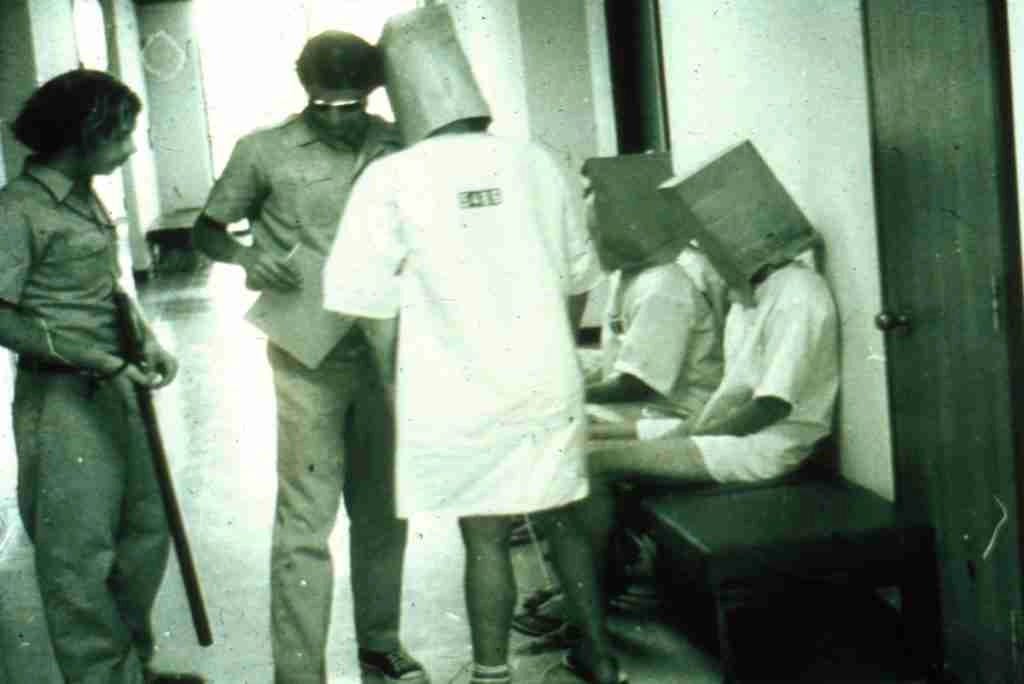

Philip Zimbardo, un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), retomó lo planteado por Milgram y decidió profundizarlo. Para eso, en 1971 realizó el siguiente experimento que fue conocido como “el experimento de la cárcel de Stanford”. Igual que Milgram, buscó voluntarios -esta vez, universitarios- para que pasen dos semanas en una prisión falsa a cambio de 15 dólares por día. Se seleccionaron 24 participantes, que fueron divididos al azar en dos grupos: 12 guardias y 12 presos. Los presos fueron capturados en sus hogares por policías reales que participaron del proyecto, para darle realismo a la situación desde el primer momento. Luego de ser llevados a la comisaría, se los encerró en una prisión falsa que se construyó especialmente en el subsuelo de la universidad de Stanford. Allí se los vistió de prisioneros, se les encadenaron los pies y se les asignaron celdas. Por otra parte, los guardias fueron vestidos de bastones y uniformes. Lo que quería investigar es cómo iban a comportarse los guardias, hombres blancos de clase media y universitarios, al verse en la situación de poder.

Rápidamente, los guardias empezaron a mostrar su peor cara, con actitudes sádicas y crueles. Si bien tenían prohibido ejercer violencia física sobre los prisioneros, si podían violentarlos psicológicamente, y así lo hicieron: los obligaban a permanecer a solas, los agredían verbalmente, les impedían dormir, les quitaban la comida, los obligaban a hacer sus necesidades en baldes e incluso les ponían una bolsa en la cabeza. Varios prisioneros terminaron teniendo crisis nerviosas, mientras los guardias seguían abusando de sus posiciones de autoridad.

El experimento duró solamente seis días, ya que fue suspendido por la perversión que despertó en los guardias. Sin embargo, pasó a formar parte de la cultura popular y dio lugar a diversas producciones:

En 2001 la BBC realizó un documental, “The Experiment”, que buscaba recrear el experimento pero debió ser suspendido para preservar a los participantes.

También en el 2001 se estrenó “Das Experiment” (El Experimento), una película alemana adaptada de una novela que se inspiró en el caso de Stanford.

En 2010 se hizo un remake estadounidense de la película alemana

En 2015 se estrenó “The Stanford Prison Experiment” , otro film estadounidense basado en el experimento.

También podés ver una entrevista al propio Zimbardo.

Se puede criticar por diversos lados estos experimentos, como efectivamente se ha hecho desde distintas disciplinas. Desde ya, se puede objetar la calidad y representatividad de las “muestras” (que no son otras cosas que personas) o la idea de si lograron comprobar sus hipótesis. El caso de la Tercera Ola pareciera ser el más ameno, ya que se inició con fines didácticos y el mismo Jones terminó afirmando que le gustaría olvidarse de aquellos días. Sin embargo, Milgram y Zimbardo no mostraron la misma actitud. En el caso del primero, existieron fuertes debates éticos y metodológicos al experimento, como recuperó este artículo. Especialmente, relacionadas con el cuidado de la integridad psíquica y física del sujeto de la experimentación, a las consignas engañosas y al consentimiento para participar de la experiencia. Incluso este experimento fue citado, entre otras personas, por militares argentinos acusados de crímenes de lesa humanidad, para justificar que habían cometido los mismos simplemente por estar obedeciendo órdenes.

Por el lado del experimento de la prisión de Stanford sucede algo similar. Si bien Zimbardo llegó a la conclusión de que diversas situaciones influyen en las conductas humanas y pueden llevar a personas a ser maltratadores, su experimento fue muy criticado. Más allá de las cuestiones éticas que se podrían señalar, similares a la de Milgram, también fue objetada su metodología. Por ejemplo, el mismo profesor alentaba a los guardias a que se comporten de manera más cruel, ya que el primer día en la cárcel fue muy tranquilo. Sin dudas, son testimonios que despiertan escalofríos, y que posiblemente dejan más preguntas que respuestas. Por último, no es casualidad que los tres experimentos surgieron en la segunda mitad del siglo XX: son fruto de las secuelas que dejó las experiencias de los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial, y la necesidad de explicar fenómenos sociales extremos como el nazismo y el holocausto.

Popurrí

Vikingos le ganan a España

Parece que cada vez se está más cerca de determinar que los vikingos arribaron antes a América que los españoles. Hace seis décadas se encontraron yacimientos arqueológicos en la región de Isla de Terranova, Canadá, sobre el océano Atlántico. La cuestión es que son muy similares a construcciones vikingas en Groenlandia, por lo que se presupone que emigraron desde allí hasta Terranova. Según una investigación reciente publicada en Nature (viste, no solo publican cosas de vacunas), se determinó -a partir de estudiar los anillos de los árboles de madera- que los pobladores vikingos llegaron a esa región en el año 1021 d.C. Festeja Ragnar Lodbrok, llora Cristóbal Colón.

Latinoamérica le gana a España.

Hasta el momento, se creía que los primeros en divisar las Islas Malvinas fueron los europeos desde el siglo XVI. Sin embargo, una investigación arqueológica y geológica determinó que habitantes originarios de América del Sur arribaron mucho antes al actual territorio argentino. También se sospecha que estos pobladores eran las comunidades yaganes (todavía hoy tienen descendientes presentes en Argentina y Chile). A partir de usar el radiocarbono (que permite determinar la antigüedad de ciertos restos materiales) en carbón vegetal, se estableció que ya existía presencia en las Islas para el 150 a.C., casi un milenio y medio antes de que llegaran los europeos. Por último, se piensa que los yaganes introdujeron a la isla una bella especie de zorro, el guará, que fue extinto en el siglo XIX a causa de la caza que emprendieron posteriormente los europeos.

Un muro para los bárbaros

Seguimos en temática desplazamientos humanos. Boris Johnson, primer ministro británico, se mandó una: dijo que el Imperio Romano cayó por culpa de la inmigración descontrolada. Reproduzco textuales sus palabras:

“Cuando el Imperio Romano cayó fue en gran medida como resultado de una inmigración descontrolada. El imperio ya no pudo controlar sus fronteras, la gente entró por el este y entramos en una edad oscura que duró mucho tiempo. La razón por la que digo esto es porque puede volver a pasar.”

Además del anacronismo, resulta bastante lamentable recurrir a la historia para justificar políticas xenófobas. La historiadora Mary Beard, especialista en estos temas, salió a atender a Boris: manifestó que su comentario fue “totalmente incorrecto” y que relacionar al Imperio Romano con los peligros de la inmigracion masiva actual “es simplemente una tontería”.

La Argentina negra y esclava

En la edición #6 de este newsletter hablamos de cómo la presencia afroamericana en la Argentina estaba fuertemente invisibilizada, a pesar de que un 8% de la población tiene algún ancestro africano. Siglo XXI acaba de publicar, sobre este tema, el libro “Una historia de la emancipación negra. Esclativud y abolición en la Argentina”, escrito por la historiadora y politóloga Magdalena Candioti.

Entrevista a Traverso

Voy finalizando esta edición del newsletter compartiendo esta entrevista al historiador italiano Enzo Traverso, del que ya te hable en otras oportunidades. En esta conversación, busca repensar la actualidad de los movimientos neoliberales, de izquierda y de ultraderecha a través de las continuidades y rupturas históricas

Para cerrar, el propio Traverso va a estar participando de unas jornadas virtuales del CeDInCI y la UNSAM el próximo viernes sobre los 30 años de la disolución de la URSS. También seran parte otros historiadores capos, como Horacio Tarcus, Martín Baña y Claudio Ingerflom.

Hasta acá llegamos hoy, cerrando la séptima edición del newsletter. Ya tenés varias recomendaciones cinéfilas para pasar el finde: yo iría con las versiones alemanas, de La Ola (2008) y El experimento (2001).

Si te gustó la entrega de hoy, no te olvides de compartirla por las redes sociales o reenviarla a quien le pueda interesar.

Y recordá que la podemos seguir por email.

¡Abrazo!

Santiago